Violence territoriale et codes de la rue : analyse anthropologique complète

L'anthropologie urbaine contemporaine révèle une réalité spécifique concernant la violence territoriale et codes de la rue dans les environnements urbains marginalisés.

Les recherches démontrent que cette violence n'est ni aléatoire ni pathologique, mais constitue une réponse adaptative à des conditions structurelles d'exclusion, s'articulant autour de trois

dimensions interconnectées :

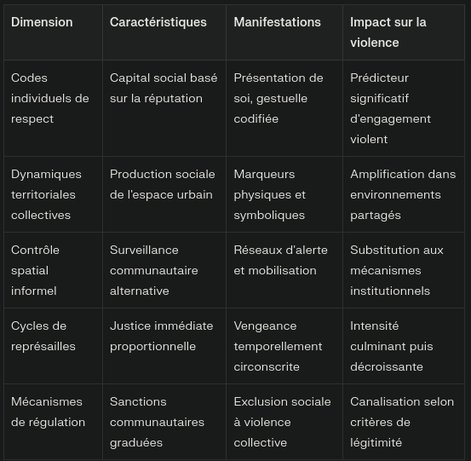

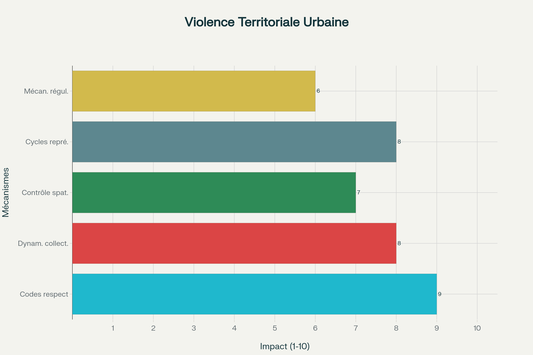

- Les codes individuels de respect et d'honneur

- Les dynamiques territoriales collectives

- Et les mécanismes de contrôle spatial informel qui émergent en réaction à l'abandon institutionnel

Cette analyse anthropologique « complète » permet de déconstruire les représentations simplifiées et de distinguer les logiques culturelles sophistiquées qui régulent l'usage de l'espace urbain dans les quartiers sensibles.

Fondements théoriques de la violence territoriale

Le code de la rue : paradigme conceptuel central

La théorie du « code de la rue » développée par Elijah Anderson constitue le cadre théorique dominant pour comprendre l'anthropologie de la violence territoriale.

Ce système de norme déstructuré émerge dans les quartiers urbains défavorisés où les institutions formelles de contrôle social sont défaillantes.

Anderson distingue deux orientations culturelles coexistantes :

- Les familles « respectables » qui adhèrent aux valeurs mainstream

- Et les familles « de la rue » qui intériorisent les codes de la rue comme mécanisme de survie sociale

Le code opère selon une logique de respect où la réputation personnelle devient le capital social le plus précieux.

La violence y est conceptualisée non comme une déviance mais comme un outil de communication sociale, signalant la capacité de l'individu à défendre son honneur dans la hiérarchie locale.

Cette approche révèle que les agressions urbaines suivent des règles tacites qui régulent quand, comment et contre qui la violence peut être légitimement exercée.

Territorialité et production sociale de l'espace

L'anthropologie urbaine conceptualise la territorialité comme un processus social de production de l'espace qui dépasse la simple occupation géographique.

Les territoires urbains ne sont pas des contenants neutres mais des constructions sociales qui structurent et sont structurées par les pratiques collectives.

Dans les contextes de violence territoriale, la territorialité opère selon trois modalités distinctes :

- Primaire (espaces domestiques)

- Secondaire (espaces de socialisation)

- Et tertiaire (espaces publics partagés)

Chaque niveau implique des codes comportementaux particuliers et des seuils de tolérance différents à l'intrusion, créant une géographie compliqué des conflits urbains.

Mécanismes de régulation spatiale

Les études ethnographiques révèlent que les marqueurs territoriaux dans les environnements urbains violents combinent :

- Éléments physiques (graffitis, modifications architecturales)

- Et symboliques (réputation, réseaux de relations, capital de violence)

Ces marqueurs ne délimitent pas seulement l'espace géographique mais définissent les règles d'interaction sociale et les hiérarchies de pouvoir local dans des contextes marqués par la pauvreté et l'exclusion.

Mécanismes anthropologiques de la violence urbaine

Codes d'honneur et cycles de représailles

L'anthropologie comparative révèle que les codes d'honneur urbains s'enracinent dans des traditions culturelles anciennes tout en s'adaptant aux contraintes de la modernité urbaine.

Les sociétés à tradition pastorale développent historiquement des cultures d'honneur qui privilégient la vengeance comme mécanisme de justice, schémas qui persistent dans les environnements

urbains actuels.

Les cycles de représailles constituent le mécanisme central de régulation sociale dans ces contextes.

Contrairement aux systèmes judiciaires établis, la justice par la vengeance opère selon une temporalité immédiate et une logique proportionnelle définie par la communauté locale.

Cette dynamique temporelle révèle que la violence territoriale n'est pas un état permanent mais un processus cyclique d'activation selon les évènements déclencheurs.

Production spatiale de la violence

Les théories de la production spatiale démontrent que les environnements urbains marginalisés ne sont pas naturellement violents mais résultent de processus politiques et économiques

spécifiques.

La violence urbaine émerge dans les intervalles de souverainetés fragmentées, là où les mécanismes formels de contrôle sont défaillants, sans être complètement absents.

L'analyse géographique révèle que la concentration spatiale de la violence suit des schémas prévisibles liés :

- Aux caractéristiques de l'urbanisme

- A la densité des réseaux sociaux

- Et à l'intensité de la surveillance

Cette compréhension géographique permet d'identifier les zones à risque et les facteurs environnementaux qui favorisent l'émergence des conflits urbains.

Réseaux sociaux et amplification de la violence

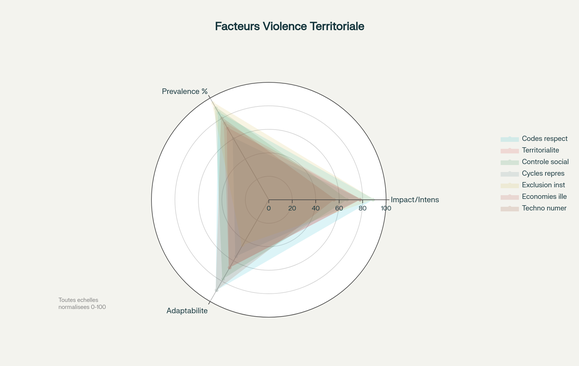

La recherche quantitative confirme que l'adhésion individuelle aux codes de la rue prédit significativement l'engagement dans la violence, indépendamment des caractéristiques

socio-économiques.

Plus important encore, les analyses multi-niveaux révèlent que la culture de rue au niveau du quartier modère les effets des codes individuels :

- La violence est amplifiée dans les environnements où ces normes sont largement partagées, particulièrement dans les zones touchées par le trafic de drogues.

Codes sociaux et régulation informelle

Systèmes normatifs alternatifs

L'ethnographie urbaine révèle l'existence de systèmes normatifs sophistiqués qui régulent la vie sociale dans les environnements où l'autorité étatique est défaillante.

Ces codes informels ne constituent pas une absence de règles mais une règlementation alternative adaptée aux conditions locales des quartiers sensibles.

Ces systèmes comprennent plusieurs caractéristiques :

- Les règles de présentation de soi qui régulent l'apparence et l'expression verbale

- Les protocoles d'interaction qui définissent les modalités de négociation et de résolution de conflit

- Et les mécanismes de sanction qui précisent les réponses appropriées aux transgressions

Mécanismes de contrôle social informel

Le contrôle social informel dans les environnements urbains violents opère selon des modalités paradoxales qui mélange stratégies collectives de protection (surveillance mutuelle, réseaux

d'alerte) tout en maintenant une méfiance permanente envers les voisins potentiellement impliqués dans les réseaux criminels liés aux drogues.

Cette ambigüité se reflète dans les attitudes envers les forces de l'ordre :

- Les communautés revendiquent simultanément plus de protection policière et dénoncent la complicité des agents avec les délinquants locaux.

Cette attitude de « cynisme légal » érode la légitimité des institutions formelles sans éliminer la demande de sécurité.

Justice communautaire et sanctions graduées

Les mécanismes de régulation informelle incluent des formes de justice communautaire qui peuvent inclure :

- L'exclusion sociale

- L'intervention familiale

- La médiation par les leaders locaux

- Et dans les cas extrêmes, la violence collective contre les transgresseurs

Ces pratiques révèlent une capacité d'auto-organisation sociale sophistiquée qui compense partiellement les défaillances institutionnelles dans les quartiers sensibles marqués par la pauvreté.

Dimensions politiques de la violence territoriale

État, pouvoir et souveraineté urbaine

L'anthropologie politique de la violence territoriale révèle que l'État n'est jamais simplement absent des territoires violents mais y maintient une présence contradictoire qui participe à la

production de l'insécurité.

Cette « présence paradoxale » se manifeste à travers :

- La sélectivité de l'intervention policière

- La tolérance aux activités illégales en échange de contreparties politiques

- Et l'utilisation de la violence comme outil de gouvernance des populations marginalisées

La notion de « souveraineté fragmentée » explique comment différents acteurs exercent des formes partielles et concurrentes d'autorité territoriale.

Dans les contextes urbains, cette fragmentation résulte de l'incapacité de l'État à maintenir le « monopole de la violence légitime » face à l'expansion des marchés de drogues et à la

prolifération d'acteurs armés.

Économies illégales et territoires

La violence territoriale ne peut être comprise indépendamment des flux transnationaux de capitaux, d'armes et de drogues qui structurent les économies illégales contemporaines.

Les conflits urbains s'inscrivent dans une géopolitique globale qui connecte les échelles locale, nationale et internationale, transformant certains quartiers sensibles en nœuds de réseaux

criminels transnationaux.

Résistance et action collective

Contrairement aux représentations victimisantes, l'ethnographie révèle une capacité significative d'organisation collective dans les territoires affectés par la violence.

Les mouvements communautaires développent un répertoire d'action spécifique :

- Manifestations publiques

- Systèmes de surveillance

- Réseaux d'entraide pour les victimes

- Et alternatives éducatives pour les jeunes

Ces formes de résistance ne rejettent pas nécessairement la violence mais cherchent à la réguler selon des critères communautaires de légitimité.

Cette « éthique de la violence » distingue les usages acceptables (défense communautaire) des usages condamnables (violence prédatrice contre les civils).

Variations culturelles et adaptations urbaines

Spécificités régionales des codes urbains

L'anthropologie comparative révèle des variations dans l'expression des codes de la rue selon les contextes culturels et historiques.

Des schémas différents émergent entre :

- Les traditions européennes d'honneur méditerranéen

- Et les systèmes d'honneur des sociétés africaines transplantées en contexte urbain

Ces variations se manifestent dans les critères de déclenchement de la violence, les modalités de résolution des conflits urbains, et les sanctions communautaires.

La recherche sur les populations urbaines révèle des processus de négociation culturelle où les codes d'origine sont réinterprétés selon les contraintes du contexte d'accueil.

Évolutions technologiques et digitalisation

Les transformations technologiques contemporaines modifient profondément l'expression des codes de la rue sans en éliminer la logique fondamentale.

Les réseaux sociaux amplifient et accélèrent les cycles de provocation et de représailles en permettant la diffusion instantanée d'insultes, de menaces et de défis.

Cette numérisation de la violence crée de nouvelles vulnérabilités (cyber-harcèlement, exposition publique des conflits privés) tout en offrant de nouvelles opportunités (mobilisation rapide des

soutiens, coordination des actions collectives).

L'analyse révèle que les codes d'honneur traditionnels se traduisent utilement dans les environnements numériques, suggérant leur plasticité adaptative.

Impact des technologies de surveillance

Les recherches sur l'impact des technologies de surveillance révèlent des dynamiques contradictoires dans les quartiers sensibles.

La multiplication des caméras et des dispositifs de traçage ne réduit pas les formes de violence publique et les conflits urbains vers d’autres espaces en renforçant la méfiance communautaire

envers les institutions.

Perspectives d'application et d'intervention

Politiques urbaines et prévention

Les connaissances anthropologiques sur la violence territoriale et codes de la rue offrent des orientations précieuses pour l'élaboration de politiques urbaines plus efficaces.

L'approche par les « points chauds », informée par la compréhension des codes sociaux locaux, permettrait un ciblage plus précis des interventions préventives dans les zones touchées par la

pauvreté et les trafics de drogues.

Les programmes de rénovation urbaine illustrent l'application pratique de ces principes anthropologiques.

Ces interventions combinent l'amélioration de l'infrastructure physique avec des programmes sociaux qui reconnaissent et canalisent positivement les codes d'honneur locaux plutôt que de chercher

à les éliminer.

Formation des intervenants sociaux

La compréhension anthropologique des codes de la rue nécessite une refonte de la formation des professionnels de la sécurité et du travail social.

Les agents de police, travailleurs sociaux et médiateurs urbains doivent développer une littérature culturelle qui leur permette de décoder les significations symboliques des comportements

observés dans les quartiers sensibles.

Cette formation culturelle ne vise pas à légitimer la violence mais à comprendre sa logique interne pour mieux la prévenir et la réguler.

Cette analyse anthropologique « complète » de la violence territoriale et codes de la rue révèle la sophistication des systèmes normatifs qui émergent dans les environnements urbains

marginalisés.

Loin d'être chaotique, cette violence s'organise autour de logiques culturelles cohérentes qui régulent l'usage de l'espace, la construction de l'identité et l'exercice du pouvoir social dans les

quartiers sensibles touchés par la pauvreté et les trafics de drogues.

Ces codes constituent des adaptations créatives aux conditions d'exclusion actuelle, offrant aux populations marginalisées des ressources symboliques pour maintenir leur dignité sociale et leur

capacité d'action collective.

Cette compréhension ouvre des perspectives d'intervention qui reconnaissent l'agentivité des communautés tout en s'attaquant aux causes structurelles de leur marginalisation, dépassant les

approches purement sécuritaires pour unir la complexité des conflits urbains contemporains.

Classement des féminicides en Europe Contrairement à d'autres statistiques criminelles, il n’existe aucun système de collecte harmonisé spécifiquement dédié à l'échelle européenne...

Criminalité chez les jeunes Les statistiques du ministère de la Justice et du service ministériel de la sécurité intérieure dessinent une réalité contrastée, où certains phénomènes délinquants reculent tandis que d'autres connaissent une progression inquiétante...

Sources :

- https://www.journals.uchicago.edu/doi/full/10.1086/681435

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6425957/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3684565/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7177670/

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00141844.2016.1138983

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00420980231160948

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6394830/

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14650045.2023.2212249

- https://seaopenresearch.eu/Journals/articles/MI_52_2.pdf

- https://www.ethnologie.uni-hamburg.de/pdfs/ethnoscripts-pdf/es_9_1_artikel1.pdf

- https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1466138109347005