05/07/2025

Que faire en cas d'agression physique : guide scientifique de survie urbaine

Face à une agression physique, porter plainte représente une démarche judiciaire essentielle mais ne constitue nullement une solution miracle dans l'immédiateté de la violence de

rue.

Cette réalité, dans l’immense majorité des cas, soulève une question fondamentale : que faire en cas d'agression physique lorsque la situation se déroule en temps réel, sans possibilité

d'intervention des autorités ?

L'analyse des mécanismes d'agression révèle que la survie dépend avant tout de la compréhension des dynamiques comportementales et de

l'application de stratégies adaptées à la nature humaine.

Cette problématique nécessite une approche scientifique rigoureuse, basée sur l'éthologie et les sciences sociales, pour dépasser les idées reçues, l'illusion des réseaux sociaux et proposer une

guide des solutions concrètes.

Comprendre les mécanismes de l'agression physique

Classification scientifique des comportements agressifs

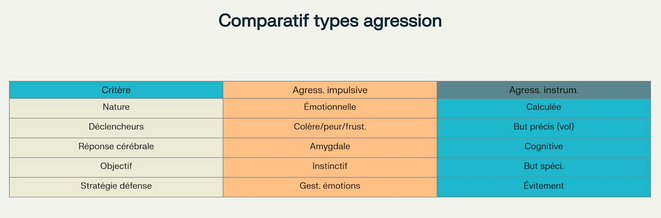

Les recherches en psychologie comportementale distinguent deux types principaux d'agression aux mécanismes distincts.

- L'agression impulsive, également appelée agression affective, se caractérise par son aspect émotionnel et non planifié.

Elle est déclenchée par des émotions primaires telles que la colère ou la peur, activant des réponses cérébrales immédiates au niveau de l'amygdale.

Cette forme d'agression nécessite une approche centrée sur la désescalade émotionnelle.

- L'agression instrumentale présente des caractéristiques radicalement différentes. Elle est calculée et prémédité, visant un objectif spécifique comme le vol ou l'établissement d'une domination.

Ce type d'agression nécessite une stratégie de défense axée sur la rupture du scénario préétabli par l'agresseur.

Comparaison des types d'agression selon la méthode Kragma

Indicateurs pré-agressifs et signaux d'alarme

L'identification précoce des signes précurseurs d'agression constitue un élément déterminant pour faire face à une agression physique ou verbale.

Les indicateurs comportementaux incluent :

- Des modifications posturales

- Des changements dans la tonalité vocale

- Et l'apparition de mouvements répétitifs

Ces signaux permettent d'anticiper l'escalade et d'adapter la réponse comportementale en conséquence.

Mécanismes neurobiologiques de l'agression

Les recherches en neurosciences révèlent que l'agression active différentes zones cérébrales selon sa nature.

- L'agression impulsive sollicite principalement les structures limbiques, notamment l'amygdale, responsable des réactions émotionnelles immédiates.

Cette activation neurobiologique explique pourquoi les techniques complexes de désarmement deviennent absolument inefficaces sous l'effet du stress intense.

La gestion stratégique des distances : fondement de la survie

Théorie des distances tactiques

La méthode Kragma établit une classification factuelle des distances, fondée sur les principes de l'escrime appliqués à la réalité.

Cette approche scientifique identifie trois zones critiques aux enjeux vitaux distincts.

- Distance d'escrime : zone de sécurité relative

La distance d'escrime représente l'espace optimal où la capacité de frappe et la possibilité d’évitement sont dans une proportionnalité inverse optimale.

Cette zone permet d'observer les mouvements de l'agresseur sans être à portée immédiate, constituant l'espace de réaction privilégié.

Le maintien de cette distance nécessite une compréhension fine des dynamiques spatiales et temporelles du combat.

Distance d'attaque : seuil critique de danger

- La distance d'attaque correspond à la zone où l'agresseur peut atteindre sa cible.

Cette distance présente un danger imminent car un coup peut être porté en une fraction de seconde.

Les recherches académiques du collectif démontrent que réduire cette distance ne doit jamais résulter d'une initiative personnelle, sauf si cela permet de créer une opportunité de fuite.

Distance de perte de contrôle : zone mortelle

- La distance de perte de contrôle constitue la zone la plus dangereuse où les deux protagonistes peuvent s'infliger des blessures graves.

Cette proximité rend quasi inévitables les conséquences traumatiques.

Tous les gestes de dégagement deviennent prioritaires pour rétablir une distance de sécurité.

Évitement et désescalade : priorité absolue avant l'affrontement

Stratégies d'évitement proactif

L'évitement proactif représente la première ligne de défense face à une agression potentielle.

Cette approche implique la modification de trajectoire, l'utilisation d'obstacles naturels comme boucliers, et l'adoption d'une posture dissuasive.

Ces stratégies permettent d'éviter l'escalade avant qu'elle ne survienne, constituant un moyen de survie en cas d'incivilité grave ou d'agression.

Techniques de communication de désescalade

La désescalade par la communication repose sur l'expression calme des besoins, formulée de manière non provocante.

Les recherches en psychologie sociale démontrent une relative efficacité de phrases telles que « Laissez-moi partir, je ne veux pas de problème ».

Cette approche évite tout sarcasme ou provocation susceptible d'aggraver la situation.

Limites de la fuite comme stratégie

Contrairement aux idées reçues, la fuite ne constitue pas systématiquement la stratégie optimale.

Les recherches éthologiques révèlent que l'être humain n'est pas morphologiquement adapté pour fuir efficacement.

Cette réalité biologique nécessite de privilégier l'évitement tactique ou la recherche d'un abri sécurisé plutôt que la fuite directe.

Réactions physiologiques et comportementales sous stress

Altération des capacités motrices sous adrénaline

L'effet de l'adrénaline lors d'une agression compromet sévèrement l'exécution de mouvements précis.

Les recherches en neurobiologie démontrent que les gestes complexes deviennent quasi impossibles sous l'effet du stress intense.

Cette réalité physiologique impose d'opter pour des mouvements simples : pousser l'agresseur pour créer de l'espace ou frapper les membres inférieurs si nécessaire.

Utilisation tactique de l'environnement

L'environnement immédiat constitue une ressource tactique indispensable face à une agression.

Les objets disponibles ne doivent pas être jetés pour distraire l'agresseur, mais utilisés comme outils de défense.

Cette approche maximise l'efficacité des ressources disponibles sans compromettre la sécurité.

Vocalisation comme mécanisme de défense

L’appel à l’aide n'est pas une arme, mais peut remplir une double fonction défensive :

- Elle peut surprendre l'agresseur et perturber son plan d'action, tout en attirant l'attention de témoins potentiels.

Cette stratégie simple et accessible ne nécessite aucune formation spécifique tout en offrant un avantage tactique significatif.

Formation spécialisée : nécessité d'un apprentissage structuré

Durée minimale d'acquisition des compétences

Les recherches du collectif Kragma établissent une durée minimale d'entraînement d'un an pour acquérir les réflexes de gestion de distance et de contrôle du stress.

Cette période permet l'intégration des automatismes comportementaux nécessaires à une réaction efficace.

La formation ne peut se résumer à l'apprentissage de techniques ponctuelles mais doit développer :

- Une compréhension globale des mécanismes d'agression

- Et une hygiène de vie.

Simulations réalistes et conditions d'entraînement

L'efficacité de la formation repose sur la reproduction fidèle des conditions d'agression réelle.

Les simulations doivent inclure le travail de scénario :

- En état de fatigue

- Avec perturbations visuelles

- Et contre plusieurs attaquants.

Cette approche prépare le pratiquant aux conditions dégradées d'une agression véritable, développant sa capacité d'adaptation aux situations imprévisibles.

Développement d'une mentalité combative

L'acquisition d'une « mentalité combative » constitue un aspect fondamental d’une formation.

Cette approche vise à développer la capacité de passer d'un état d'inattention (condition blanche) à un état d'alerte (condition orange) pour réduire le temps de réaction.

Cette transition psychologique s'avère déterminante pour l'efficacité de la réponse défensive.

Conclusion

L'efficacité face à une agression physique repose sur cinq piliers fondamentaux :

- La compréhension des types d'agression

- Le contrôle impératif des distances

- La priorité à l'évitement et à la désescalade

- L'adaptation aux réactions physiologiques sous stress

- Et une formation régulière en école spécialisée

Ces principes, validés par l'éthologie et les sciences sociales, offrent une alternative scientifique aux croyances traditionnelles en matière d'autodéfense.

Vouloir ne pas être une victime nécessite une approche pragmatique basée sur la connaissance plutôt que sur l'illusion de techniques miraculeuses.

La formation spécialisée reste indispensable pour développer les compétences et la confiance nécessaires à une réaction adaptée.

L'investissement dans un apprentissage structuré, encadré par des professionnels qualifiés, constitue la seule voie viable pour acquérir une capacité de défense réelle et responsable.

La self défense est-elle une arnaque ? Entre discours marketing des « dojos » aux ceintures dorées et réalités scientifiques, il est nécessaire de démêler le vrai du faux.

La self-défense doit être intégrée au programme scolaire La self-défense doit être intégrée au programme scolaire selon toutes les recherches en éthologie humaine et en sciences de l'éducation...