01/08/2025

Pourquoi les sociétés des pays industrialisés deviennent-elles insensibles à la violence ?

Cette question soulève un paradoxe étrange des sociétés occidentales modernes : alors que les taux de violence entre les personnes ont globalement diminué au cours des dernières

décennies, l'indifférence et la désensibilisation face à ces actes semblent s'accroître.

Cette insensibilisation progressive, observable dans les réactions du public, les médias et les interactions sociales quotidiennes, révèle des mécanismes enracinés dans les transformations

structurelles, technologiques et sociologiques caractéristiques des pays industrialisés.

Les données historiques de la violence baisse depuis le Moyen Âge, mais paradoxalement, notre époque connaît une réapparition, accompagnée d'une banalisation collective de la violence.

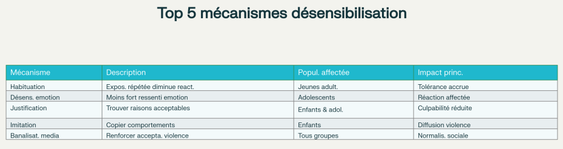

Les mécanismes psychologiques de la désensibilisation

Désensibilisation émotionnelle et adaptation défensive

La recherche scientifique identifie la désensibilisation émotionnelle comme un processus d’accoutumance par lequel l'exposition répétée à des stimuli violents réduit progressivement les réactions

physiologiques et émotionnelles normales.

Des études expérimentales démontrent que cette exposition diminue :

- L'activation du système nerveux sympathique

- L'anxiété

- Et les sentiments de détresse habituellement associés à la perception de la violence

Une étude menée sur 704 jeunes révèle que l'exposition précoce à la violence communautaire prédit une diminution des symptômes d'internalisation à l'adolescence.

Cette « adaptation » défensive crée un cycle perpétuel : la réduction de l'anxiété s'accompagne d'une augmentation des comportements violents à l'âge adulte, normalisant progressivement la

violence dans les interactions sociales.

Transformation cognitive des croyances sur la violence

La désensibilisation cognitive implique une modification fondamentale des croyances concernant la violence, qui passe d'un phénomène rare et inacceptable à quelque chose de banal et

inévitable.

Cette transformation conduit à des attitudes plus permissives envers l'agression et à une acceptation accrue de la violence comme moyen légitime de résoudre les conflits interpersonnels.

Les mécanismes cognitifs de cette désensibilisation s'installent particulièrement durant l'enfance et l'adolescence, périodes où se forment les schémas de pensée concernant les normes

sociales.

Cette malléabilité explique pourquoi les interventions précoces montrent une efficacité supérieure dans la prévention de l'insensibilisation.

Diffusion de responsabilité en contexte urbain

L'effet de diffusion de responsabilité représente un mécanisme central amplifié par les caractéristiques des sociétés urbaines modernes.

Dans les environnements densément peuplés des métropoles industrialisées, la présence d'un grand nombre de témoins potentiels crée paradoxalement une diminution de la probabilité d'intervention

individuelle.

Les recherches montrent que plus il y a d'observateurs d'un acte violent, moins chacun se sent individuellement obligé d'intervenir.

Cette dynamique sociale s'étend aux crimes commis en groupe, où la présence de complices augmente significativement la sévérité des actes violents, les individus se sentant moins personnellement

responsables de leurs actions.

Les facteurs sociétaux contribuant à l'insensibilisation

Urbanisation et fragmentation des liens sociaux

L'urbanisation massive des sociétés industrialisées modifie profondément les structures sociales traditionnelles.

La théorie sociologique identifie trois facteurs clés des environnements urbains :

- La taille de la population

- La densité

- Et l'hétérogénéité sociale

Cette fragmentation de contacts secondaires se traduit par un affaiblissement des mécanismes de contrôle social et une diminution de l'efficacité collective (la capacité des résidents à agir

ensemble pour le bien commun de leur quartier).

Les mégalopoles contemporaines, caractérisées par une séparation spatiale importante et des différences socio-économiques marquées, créent des conditions où la violence peut être perçue comme un

phénomène externe à la communauté.

Inégalités économiques et privation relative

Les sociétés industrialisées, malgré leur richesse, sont caractérisées par des niveaux d'inégalités croissants.

La théorie de la privation relative explique comment ces disparités alimentent non seulement la violence directe, mais aussi l'indifférence face à celle-ci.

Lorsque les écarts de richesse deviennent trop importants, ils créent des fractures sociales qui réduisent l'identification et l'empathie entre les groupes sociaux.

Les recherches démontrent que les inégalités entre groupes identitaires sont fortement corrélées avec les risques de violence politique.

Individualisme et érosion des solidarités communautaires

L'individualisme, valeur centrale des sociétés occidentales modernes, contribue paradoxalement à l'insensibilisation collective face à la violence.

Cette idéologie privilégiant l'autonomie personnelle peut affaiblir les sentiments d'interdépendance et de solidarité communautaire nécessaires à une réponse collective efficace contre la

violence.

Les transformations familiales et sociales des dernières décennies :

- Mobilité géographique

- Diminution de la taille des familles

- Affaiblissement des institutions religieuses

- Ont contribué à l'atomisation sociale

Cette évolution se traduit par une diminution du capital social et favorise le « désengagement moral ».

L'impact des technologies et des médias

Saturation médiatique et habituation à la violence

L'exposition massive aux contenus violents à travers les médias traditionnels et numériques constitue un facteur majeur de désensibilisation dans les sociétés industrialisées.

Une méta-analyse de plus de 300 études impliquant environ 50 000 sujets confirme que l'exposition aux médias violents augmente l'agressivité et diminue l'empathie envers les victimes de

violence.

Les mécanismes de cette désensibilisation médiatique opèrent à court et long terme.

- À court terme, l'exposition active des processus d'amorçage et d'imitation facilitant les comportements agressifs.

- À long terme, l'exposition répétée conduit à une habituation physiologique : les réactions de stress initialement provoquées par les images violentes s'atténuent progressivement

Technologies numériques et altération de l'empathie

Les technologies numériques amplifient ces effets par leur capacité à diffuser instantanément des contenus violents à une échelle massive.

Cette saturation peut conduire à une « fatigue de la compassion », épuisement émotionnel face à la souffrance constamment exposée.

Les interactions par la technologie, privées des signaux non-verbaux et du contexte émotionnel complet des rencontres face-à-face, réduisent l'activation des neurones miroirs responsables de

l'empathie automatique.

Comparaisons historiques et culturelles

Le processus de civilisation et ses interruptions

La théorie du processus de civilisation de Norbert Elias offre une perspective historique cruciale pour comprendre l'évolution de la sensibilité à la violence.

L'Europe a connu un déclin significatif de la violence interpersonnelle entre le 13ème et le 20ème siècle, accompagné d'une augmentation de la sensibilité à la souffrance et de l'autocontrôle

comportemental.

Ce « processus civilisateur » résultait de quatre forces interconnectées :

- La monopolisation de la violence par l'État

- L'interdépendance économique croissante

- L'évolution des mœurs

- Et l'intériorisation de l'autocontrôle

Cependant, Elias reconnaissait que ce processus était fragile et réversible lors de « ruptures décivilisatrices » ou crises majeures conduisant à une régression temporaire des normes civilisatrices.

Variations culturelles dans les réponses à la violence

Les comparaisons internationales révèlent des variations significatives dans les réponses sociétales à la violence parmi les pays industrialisés.

Les pays nordiques ont développé des approches préventives efficaces, combinant :

- Des politiques sociales

- Des interventions précoces

- Et des programmes de cohésion communautaire

Le modèle nordique s'appuie sur une collaboration multi-agences pour prévenir la radicalisation et l'extrémisme violent.

Cette approche contraste avec les réponses punitives privilégiées dans d'autres pays occidentaux, démontrant qu'une approche systémique ne peut pas réduire la violence et l'acceptation sociale de

celle-ci.

Conséquences sociétales de l'insensibilisation

Impact sur l'intervention citoyenne et la solidarité

L'insensibilisation progressive a des conséquences directes et mesurables sur les comportements d'intervention des témoins.

Les études expérimentales montrent que l'exposition préalable à des contenus violents réduit la probabilité d'aide aux victimes et retarde les réponses d'assistance.

Cette érosion de l'intervention citoyenne crée un cercle vicieux : moins les témoins interviennent, plus la violence publique devient normalisée.

Cette inadéquation témoigne de l'insuffisance des réponses individuelles face à des problèmes structurels.

Effets sur la santé mentale collective

L'exposition continue à la violence et l'insensibilisation progressive ont des répercussions importantes sur la santé mentale collective.

L'exposition à la violence, même indirecte, est associée à des niveaux accrus d'anxiété, de dépression et d'isolement social.

L'isolement social peut être à la fois une conséquence et une stratégie d'adaptation face à la violence perçue.

Cette stratégie a des coûts à long terme : elle réduit les réseaux de soutien social et affaiblit les mécanismes familiaux de prévention de la violence.

Implications pour la démocratie et la cohésion sociale

L'insensibilisation à la violence pose des défis fondamentaux pour le fonctionnement démocratique.

La démocratie repose sur la capacité des citoyens à s'identifier aux expériences d'autrui et à développer des positions politiques basées sur l'empathie.

L'érosion de ces capacités conduisent à une focalisation politique accrue et à une tolérance dangereuse pour les discours autoritaires.

La cohésion sociale, ensemble de valeurs et comportements qui maintiennent la société unie est menacée par l'insensibilisation progressive.

Lorsque la violence devient banalisée, les mécanismes informels de contrôle social s'affaiblissent, nécessitant une intervention étatique accrue qui renforce les tendances autoritaires.

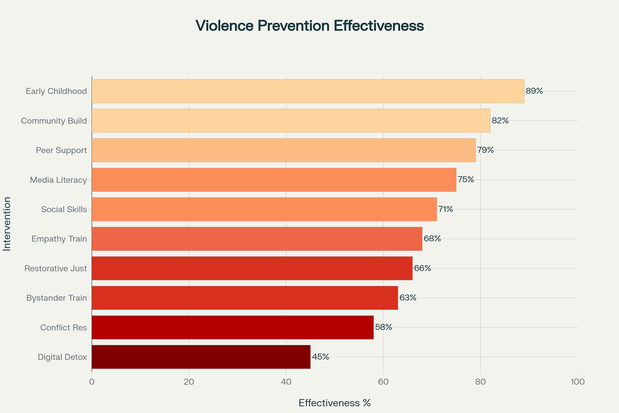

Stratégies d'intervention et de prévention

L'insensibilisation croissante à la violence dans les sociétés industrialisées résulte d'une convergence de facteurs structurels, technologiques et sociologiques.

Les mécanismes identifiés interagissent systématiquement pour créer des environnements où la violence devient progressivement normalisée.

- Les interventions précoces sont efficaces dans la prévention de l'insensibilisation.

- Les programmes de littératie (aptitude à comprendre et à utiliser l'information écrite dans la vie courante) médiatique émergent comme une stratégie préventive prometteuse face à l'influence débilitante des médias de masse. Ces programmes développent l'esprit critique face aux contenus médiatiques et encouragent une consommation plus consciente et sélective.

Les pays nordiques démontrent qu'il est possible de maintenir des niveaux élevés de cohésion sociale même dans des sociétés hautement technologiques.

L'enjeu dépasse la simple prévention de la violence : il s'agit de préserver les fondements empathiques nécessaires au fonctionnement démocratique face aux défis civilisationnels majeurs de notre

époque.

Isolement social et violence : quelles connexions ? L’isolement social n’engendre pas mécaniquement l’agression ; il crée une zone de vulnérabilité où trois mécanismes, augmentent la probabilité

Pourquoi tant de violence en France ? Le développement des escroqueries numériques. L'évolution des seuils de tolérance sociale à la violence. La libération de la parole des victimes.

Sources :

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4539292/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2704015/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5472498/

- https://www.mdpi.com/2076-3425/11/4/458

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0886260518786497

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11155209/

- https://www.wider.unu.edu/sites/default/files/wp2010-20.pdf

- https://www.econstor.eu/bitstream/10419/54063/1/636487016.pdf

- https://www.un.org/peacebuilding/sites/www.un.org.peacebuilding/files/documents/v6-urbanisation_report_final_draft.pdf

-

https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/08/Anto%CC%82nio-Sampaio-Urbanization-and-organized-crime-The-challenge-to-global-peace-security-and-human-rights-in-the-urban-century-GI-TOC-August-2023.pdf

- https://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2215-25632021000100025

- https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/migration/latinamerica/undp-rblac-RHDR-UNDP_C04-EN.pdf

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8908237/

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08841233.2020.1853302

- https://arg.isr.umich.edu/wp-content/uploads/2021/03/2009.BushmanHuesmannWhitaker.ViolentMediaEffects.InNabiOliver.HandbookMediaProc.Sage_.pdf

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/08862605231222876

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11285102/

- https://journals.openedition.org/chs/740

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0956797620922476