13/07/2025

La violence : un danger social systémique à prévenir

Un soir d’été, dans une rue commerçante animée, un échange verbal anodin dégénère : un gobelet s’écrase au sol, les regards s’enflamment, puis la première gifle claque.

En moins de trente secondes, passants paniqués, vitrines cassées, sirènes qui hurlent ; la scène est filmée, partagée, commentée des milliers de fois avant même l’arrivée des secours.

Pourtant, derrière ce fait divers apparemment isolé se cache un phénomène diffus : la violence comme danger social.

Invisible dans la routine quotidienne, elle surgit partout : une cour d’école, un open space ou le domicile conjugale.

Le tout alimentée par les frustrations, la précarité et la glorification médiatique de l’agression.

Comprendre ses causes, mesurer ses impacts et diffuser des stratégies de prévention scientifiquement éprouvées n’est plus une option : c’est la condition sine qua non pour restaurer la confiance

collective et préserver le lien civique.

Contexte

Évolution historique des violences collectives

Les archives criminologiques décrivent une fluctuation séculaire du taux d’homicides : en Europe, il a chuté de 20 % au XIIIe siècle à moins de 1 % aujourd’hui, mais la recrudescence récente des violences interpersonnelles inverserait partiellement cette tendance.

- La pauvreté

- La pression urbaine

- L’accélération du harcèlement numérique

- Et l’accès facile aux armes blanches nourrissent de nouveaux foyers de conflictualité.

Définition et comportements associés

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) définit la violence comme « l’usage intentionnel de la force ou du pouvoir, physique ou psychologique, contre soi, autrui, un groupe ou une communauté »,

engendrant blessures, traumatismes ou décès.

La compréhension des comportements violents implique :

- La génétique

- L’apprentissage social

- Et la culture émotionnelle

Le modèle biopsychosocial (2) qui prends en compte les facteurs psychologiques, sociaux et biologiques des pathologies, éclairer ainsi les passages à l’acte.

Panorama de l'influence de divers facteurs mondial

Chaque année, plus de 1,3 million de décès résultent directement d’agressions, de suicides ou de négligences.

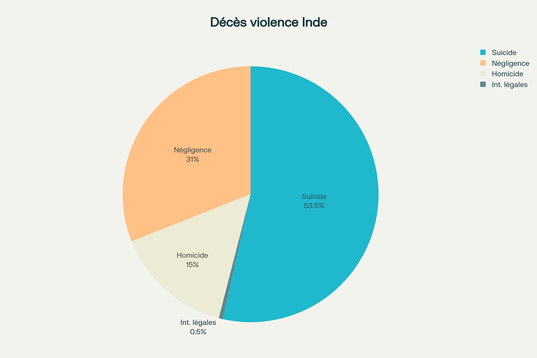

En Inde, 57 % de toutes les morts traumatiques concernent la violence ; le suicide en représente 53,5 %, la négligence 31 % et l’homicide 15 %.

Données & Méthodologie

Sources et collecte

Cette analyse mobilise trois catégories de documents :

- Les rapports de l’OMS

- Les registres judiciaires nationaux

- Les évaluations de programmes de prévention reconnus (Cure Violence, Blueprint Minneapolis) (3)

Les séries temporelles couvrent la période de 1994 à 2024 pour garantir un recul longitudinal suffisant.

Choix des indicateurs

Les indicateurs clés incluent les taux de mortalité pour 100 000 habitants, la prévalence des agressions non létales, le coût économique direct (soins, justice), et le coût indirect (productivité

perdue).

La variable dépendante correspond à la diminution relative post-intervention.

Limites statistiques

Les données des autopsies minimisent la violence conjugale tandis que les enquêtes de victimisation surestiment parfois les délits mineurs.

Le croisement de sources réduirait ces biais sans les éliminer totalement.

De plus, la différence des définitions légales complexifie les comparaisons internationales.

Résultats clés

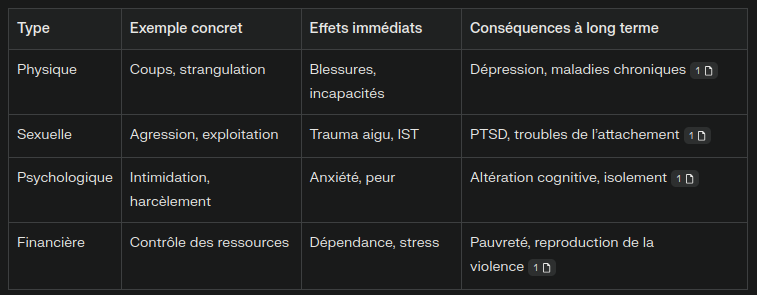

Classification des violences contemporaines

Causes systémiques identifiées

- Un décalage entre les attentes et les performances : la frustration scolaire ou professionnelle accroît l’agressivité

- Les recherches de récompense immédiate : l’abus d’alcool, de drogues et de jeux d’argent stimulent le circuit dopaminergique, augmentant l’impulsivité (4)

- Les normes culturelles violentes : les médias sensationnalistes et les discours haineux banalisent l’usage de la force

Effets sanitaires et socio-économiques

La violence engloutit jusqu’à 4 % du PIB mondial en frais de santé, sécurité et perte de productivité.

Les victimes développent des troubles somatiques (hypertension, douleurs chroniques) et des troubles mentaux (dépression, idées suicidaires).

Limites & biais

Les biais de déclaration ?

Les risques réel et la stigmatisation décourage la dénonciation des violences domestiques ; les chiffres officiels sous-estiment donc la prédominance réelle.

La diversité culturelle

Aussi étonnant que cela puisse paraître pour des occidentaux, les rites initiatiques ou les châtiments corporels restent tolérés dans certaines régions du monde, rendant la violence invisible aux indicateurs classiques.

Prévention primaire communautaire

Renforcement du tissu social

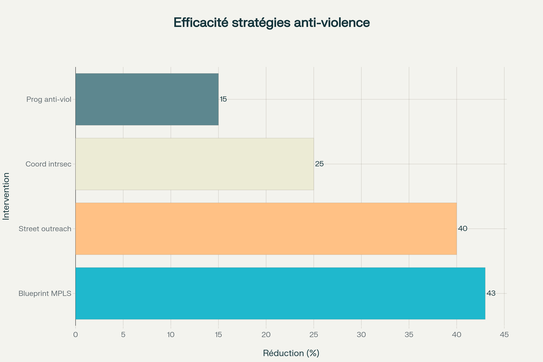

Les preuves sont factuelles, les initiatives de médiation de rue réduisent les fusillades jusqu’à 40 % en un an.

Le maillage associatif crée des espaces sûrs et promeut des normes non violentes.

Éducation émotionnelle précoce

L’apprentissage des compétences socio-émotionnelles à l’école diminue de 15 % les bagarres en six mois.

L’intégration d’ateliers de gestion de la colère complète la prévention.

Prévention secondaire ciblée

Mentorat des jeunes à risque

Les programmes One-to-One jumellent un adulte référent avec un adolescent exposé, améliorant de 20 % la rétention scolaire (5).

Traitement des addictions

La thérapie cognitive associée à une substitution pharmacologique abaisse la récidive violente de 30 % chez les usagers chroniques.

Prévention tertiaire et résilience

Justice restaurative

Les cercles de réparation restaurent le lien social et réduisent la récidive carcérale à 25 % contre 40 % pour les procédures pénales classiques.

Suivi post-traumatique

La thérapie de l’exposition prolongée diminue significativement les symptômes de stress post-traumatique chez 70 % des survivants.

Conclusion critique et réflexion sur l'avenir

La violence comme danger social résulte d’un faisceau de facteurs individuels, relationnels et structurels.

Malgré l’ampleur des impacts, les preuves empiriques prouvent que des stratégies intégrées, de médiation communautaire, d’éducation socio-émotionnelle, de traitement des addictions et justice

restaurative réduisent durablement la prévalence.

Les décideurs publics doivent généraliser ces solutions et financer une surveillance épidémiologique harmonisée.

L’enjeu : passer d’une société réactive à une société résiliente, capable de prévenir la majorité des violences évitables et de préserver son capital humain pour les générations futures

Taux de criminalité et erreurs statistiques en France Le taux de criminalité et les erreurs statistiques en France repose toujours sur des indicateurs faussés.

Quelles sont les villes les plus dangereuses en 2024 ? En 2024, le classement des villes les plus dangereuses du pays révèle des zones à risque et l'état de la sécurité dans les...

Sources :

(1) https://www.journalijar.com/article/29237/violence,-a-social-danger/

(2) https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_biopsychosocial

(3) https://en.wikipedia.org/wiki/Cure_Violence

- https://www.minneapolismn.gov/government/programs-initiatives/violence-prevention-approach/blueprint-institute/blueprint/

(4) https://gahdf.fr/2024/11/28/addiction-jeux-hasard-argent/

(5) https://www.brightmontacademy.com/academics/full-time-private-school

- https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/18457

- https://www.igi-global.com/gateway/book/154883