Isolement social et violence : quelles connexions ?

À retenir : l’isolement social n’engendre pas mécaniquement l’agression ; il crée une zone de vulnérabilité où trois mécanismes, stress physiologique chronique, distorsions cognitives hostiles, quête d’affiliation identitaire, augmentent la probabilité :

- De violences conjugales

- Intrafamiliales et urbaines.

Agir sur les liens sociaux est donc la principale stratégie de prévention sécuritaire à part entière. Utopie sociétale.

Comprendre l'isolement social comme enjeu de prévention de la violence

Avec la pauvreté, l’isolement relationnel s’impose comme le défi de santé publique du 21e siècle : 26 % des Européens déclarent se sentir « souvent » ou « toujours » seuls, un pourcentage en

hausse constant depuis deux décennies.

En France, les appels au 119 pour danger d’enfants ont explosé, en passant de 7 674 en 2019 à 14 531 pendant la semaine de confinement du 13 au 19 avril 2020 (+ 89 %).

Cela a ajouté un facteur d’isolement structurel qui a exacerbé certaines formes de violence, rappelant que l’isolement social et violence sont intimement liés par des voies psychobiologiques et

socio-cognitives.

Isolement, distorsions cognitives et violence urbaine

Confiance interpersonnelle en déclin

Dans les quartiers défavorisés, la simple exposition quotidienne à la violence réduit de sept points (sur 100) la fréquence des interactions de confiance avec son entourage proche.

L’isolement résultant fragilise les filets de soutien informel essentiels à la résolution de conflits.

Biais d’attribution hostiles

Le sentiment d’exclusion favorise l’interprétation agressive d’indices ambigus comme « on me manque de respect », qui est prédicteur direct d’incivilités et d’agressions entre les

personnes.

Ces distorsions cognitives, nourries par la solitude, renforcent des conduites de type « pré-attaque ».

Effet de « contagion » des incivilités

Même si à ce jour les preuves factuelles ne sont pas établi, les réseaux sociaux locaux peuvent amplifier la visibilité des actes violents :

- L’individu isolé, déjà hypersensible à la menace, perçoit son environnement comme chroniquement hostile.

- Ce qui augmente sa propension à des réponses agressives défensives.

Réduction des « sorties de secours » sociales

Les mesures sanitaires ont fermé l'accès aux soutiens extérieurs (écoles, voisins, collègues de travail), bloquant les stratégies d’échappement des victimes et laissant l’agresseur contrôler l’ensemble du cadre domestique.

Effet ricochet international

Six pays d’Europe de l’Ouest ont relevé une hausse concomitante des signalements de violences conjugales, confirmant que l’isolement imposé agit comme catalyseur transversal.

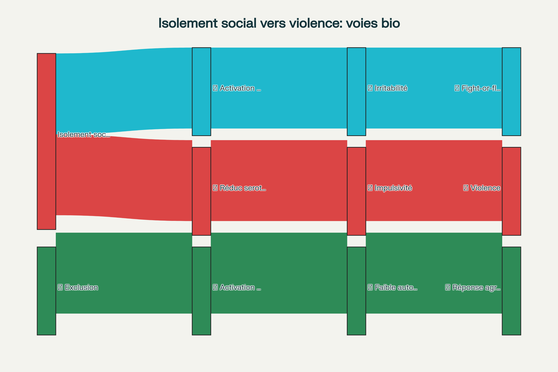

Voies biologiques : stress, cerveau et passage à l’acte

Hyper-réactivité du système HPA

L’isolement provoque une activation chronique de l’axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien ; le cortisol élevé entretient une irritabilité et des comportements de « combat ou de fuite » exacerbés.

Déséquilibre sérotoninergique

Chez l’animal non-humain, la résultante est identique. L’isolement post-sevrage réduit la neurotransmission sérotoninergique, corrélé à l’augmentation de l’agressivité impulsive.

Douleur sociale et circuits cérébraux

Chez l’humain, l’exclusion sociale stimule le cortex cingulaire dorsal antérieur (dACC) et l’insula antérieure.

Plus l’activation est forte, plus la réponse agressive ultérieure l’est également lorsque les capacités d’autorégulation sont faibles.

Isolement social : un stress identitaire

Perte du « besoin de signification »

La solitude chronique érode l’estime de soi et génère une crise identitaire :

- « Qui suis-je ? »

- « À quel groupe j’appartiens ? ».

L’individu cherche alors une narration offrant sens et reconnaissance.

Modèle motivationnel 3N de Kruglanski

L’isolement (besoin) + le narratif valorisant la violence + les médias qui l’entérine = un cocktail propice à la radicalisation de quelque nature qu’elle soi.

Facteurs modérateurs contextuels

La disponibilité de mentors prosociaux, la qualité des récits médiatiques et l’ouverture d’alternatives communautaires positives peuvent réduire la probabilité de basculement déviant.

Exemples concrets de groupes identitaires

Gangs urbains : « La famille substitutive »

La marginalité multiple (pauvreté, discrimination, échec scolaire) crée une double exclusion que le gang compense par rituels, surnoms et protection territoriale.

Communautés de célibataires

Les célibataires involontaires masculins cumulent :

- Rejet romantique

- Sentiment d’injustice

- Et isolement numérique

Ces forums virtuels offrent une appartenance, mais légitiment la violence misogyne.

Cellules extrémistes en ligne

Une méta-analyse montre que l’exposition active à un contenu radical augmente l’intention violente, surtout si l’utilisateur interagit (commentaires, chats).

Pourquoi certains basculent et d’autres pas ?

L’isolement social est une condition nécessaire, mais non-suffisante.

Le passage à l’acte dépend :

- De l’accès à des voies prosociales (clubs de boxe, mentorat) qui canalisent le besoin d’appartenance

- Des compétences d’autorégulation émotionnelle et une faiblesse prédictive du leadership de gang

- De la qualité des récits concurrents (contre-narrations complexes vs des discours extrémistes simplificateurs).

Réduire l’isolement, renforcer le soutien social et fournir des groupes d’identification positifs sont donc des piliers pour prévenir la violence, confirmant que les connexions entre l’isolement social et la violence se joue au croisement du biologique, du cognitif et du socio-identitaire.

Pourquoi les sociétés des pays industrialisés deviennent-elles insensibles à la violence ? Les recherches montrent que plus il y a d'observateurs d'un acte violent, moins chacun se sent individuellement obligé d'intervenir...

Les villes les plus dangereuses d'Europe en 2025 Ces chiffres reflètent avant tout le ressenti des habitants et pas nécessairement la criminalité officielle...

Sources :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingulaire_ant%C3%A9rieur

- https://www.persee.fr/doc/homig_1142-852x_1999_num_1218_1_3306

- https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-024-05696-1

- https://shs.cairn.info/revue-du-mauss-2020-1-page-329?lang=fr

- https://www.jstor.org/stable/3322185?origin=crossref

- https://shs.cairn.info/revue-psychotropes-2020-2-page-65?lang=fr

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7229645/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8076499/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8787181/

- https://www.scielo.br/j/rbepid/a/tqcyvQhqQyjtQM3hXRywsTn/?format=pdf&lang=pt

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8041922/

- https://bmcneurosci.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12868-025-00932-0

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2775524/

- https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2F0033-2909.117.3.497

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10354080/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6396731/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3565080/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5381967/