09/09/2025

Criminalité chez les jeunes : analyse statistique et enjeux contemporains

Loin des représentations simplistes souvent véhiculées dans le débat public, l'analyse des sources officielles et académiques sur la criminalité chez les jeunes en France révèle un

paysage composite et nuancé.

Les statistiques du ministère de la Justice et du service ministériel de la sécurité intérieure dessinent une réalité contrastée, où certains phénomènes délinquants reculent tandis que d'autres

connaissent une progression inquiétante.

En 2023, 179 100 mineurs délinquants ont été impliqués dans des affaires pénales, représentant 3 % de la population âgée de 10 à 17 ans.

Cette proportion illustre la complexité d'un phénomène qui nécessite une approche factuelle pour comprendre ces évolutions contemporaines et

appréhender les défis futurs en matière de sécurité publique et de cohésion sociale.

État des lieux statistique de la délinquance juvénile

Données démographiques et volume global

En 2023, selon les statistiques du ministère de la Justice, 179,100 mineurs ont été impliqués dans des affaires pénales traitées par les parquets, représentant 3 % de la

population âgée de 10 à 17 ans au 1er janvier 2024.

Cette proportion s'élève significativement à 9 % chez les garçons de 16 à 17 ans, illustrant une concentration particulière de la délinquance dans cette tranche d'âge.

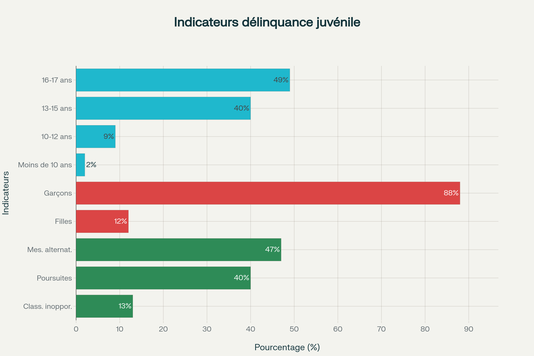

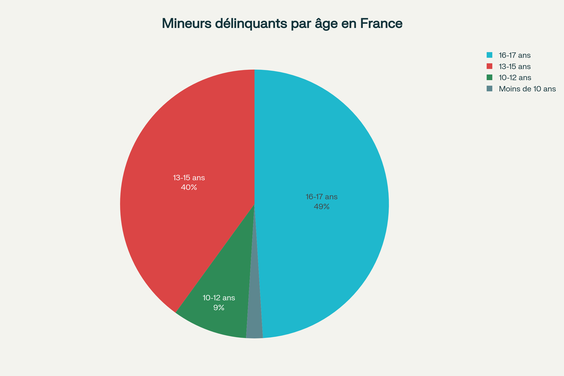

La répartition par âge révèle que :

- 49 % des mineurs délinquants sont âgés de 16 ou 17 ans

- 40 % ont entre 13 et 15 ans

- 9 % entre 10 et 12 ans

- Et 2 % ont moins de 10 ans

Répartition par tranches d'âge

La répartition révèle une concentration critique chez les adolescents. Cette distribution témoigne d'une intensification des comportements déviants à l'approche de la majorité légale, période charnière où les jeunes expérimentent leur autonomie tout en restant sous le régime protecteur de la justice des mineurs.

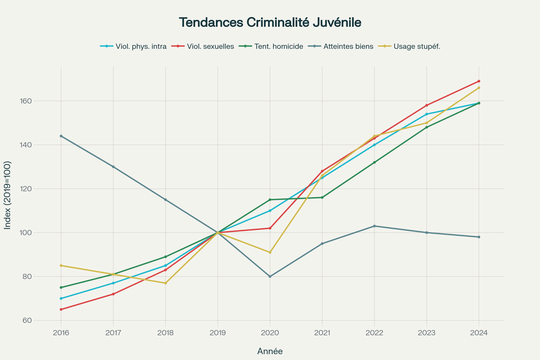

Évolution récente du nombre de jeunes mis en cause

L'analyse dans le temps révèle des tendances encourageantes pour la tranche d'âge des 15 à 25 ans.

Le nombre de mis en cause a connu une diminution significative de 18,2 %, passant de 630 629 en 2014 à 515 517 en 2023.

Cette réduction concerne principalement les atteintes aux biens et les infractions à la législation sur les stupéfiants, s'expliquant peut-être par la mise en place de l'amende forfaitaire

délictuelle de 200 euros pour usage illicite de produits stupéfiants depuis septembre 2020.

Typologie des infractions commises par les jeunes

Spécificités de la délinquance des mineurs

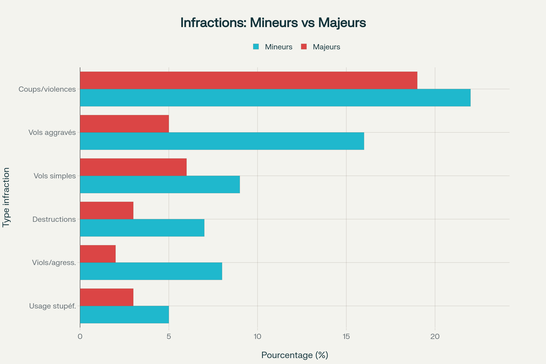

La nature des infractions commises par les mineurs se distingue nettement de celle des majeurs. Les vols et recels constituent les contentieux les plus fréquents :

- 16 % des mineurs sont impliqués dans des vols et recels aggravés contre 5 % chez les majeurs

- Les coups et violences volontaires concernent 22 % des mineurs mis en cause

- Soit un taux légèrement supérieur aux 19 % observés chez les majeurs

Surreprésentation dans certaines catégories d'infractions

Particulièrement préoccupante est la surreprésentation des mineurs dans les infractions de nature sexuelle :

- 8 % des mineurs mis en cause le sont pour viols et agressions sexuelles, contre seulement 2 % des majeurs.

Cette disproportion interroge sur les facteurs sociaux et éducatifs influençant ces comportements chez les adolescents.

Les destructions et dégradations touchent également 7 % des mineurs contre 3 % des majeurs, révélant une tendance plus marquée aux actes de violence matérielle

chez les jeunes.

Données du service statistique ministériel de la sécurité intérieure

Les données du SSMSI confirment cette surreprésentation des jeunes dans certains types de criminalité urbaine.

- Les mineurs de 13 à 17 ans représentent 31 % des mis en cause pour vols avec armes

- 35 % pour les vols violents sans arme

- Et 28 % pour les vols de véhicule, alors qu'ils ne constituent que 6 % de la population générale.

Cette concentration révèle l'implication disproportionnée des jeunes dans la délinquance acquisitive avec violence.

Réponse pénale et traitement judiciaire

Organisation du système de justice des mineurs

Le système de justice pénale des mineurs en France repose sur des principes fondamentaux codifiés depuis septembre 2021 dans le Code de la justice pénale des mineurs.

Ce cadre juridique maintient la primauté de l'éducatif sur le répressif, l'atténuation de la responsabilité pénale et l'intervention d'une juridiction spécialisée.

Sur les 179 100 mineurs impliqués en 2023, 57 100 ont été considérés comme non poursuivables, soit près d'un tiers des affaires.

Modalités de sanctions et mesures éducatives

Parmi les 122 000 mineurs poursuivables, 87 % ont fait l'objet d'une réponse pénale.

Cette réponse se répartit entre 47 % de mesures alternatives aux poursuites et 40 % de poursuites devant une juridiction pour mineurs.

En 2023, 29 700 mineurs ont été condamnés, majoritairement par le tribunal pour enfants ou par le juge des enfants en audience de cabinet.

Philosophie du droit pénal des mineurs

La répartition des sanctions prononcées illustre la philosophie protectrice du droit pénal des mineurs :

- 46 % de peines

- 50 % de mesures éducatives

- Et 4 % de dispenses de mesure ou de peine

L'emprisonnement reste exceptionnel, prononcé dans 32 % des condamnations dont seulement 10 % en tout ou partie ferme.

Ce taux de 6,6 % de peines d'emprisonnement ferme contraste grandement avec les 22,5 % observés pour les majeurs, confirmant l'application effective du principe d'atténuation de la responsabilité

pénale.

Phénomène de récidive et trajectoires délinquantes

Ampleur de la récidive chez les jeunes délinquants

L'analyse de la récidive révèle des taux qui questionnent l'efficacité des dispositifs de prise en charge.

Parmi les mineurs condamnés pour délits en 2023, 3 % sont en situation de récidive légale et 16 % de réitération.

Ces proportions augmentent sensiblement avec l'âge :

- 7 % des mineurs de 17 ans condamnés pour délit sont en situation de récidive légale

- Et 25% de réitération, révélant une escalade à l'approche de la majorité.

Trajectoires des primo-délinquants

Pour la tranche d'âge 15 à 25 ans, le constat demeure :

- Sur la période 2010-2022, le taux de jeunes condamnés en état de récidive ou de réitération légales est resté stable autour de 45 %.

Une étude statistique de juin 2022 révèle que 54 % des personnes condamnées une première fois au cours de leur minorité ont été de nouveau condamnées dans les cinq années

suivantes.

Lorsque les intéressés ont été condamnés plus d'une fois durant leur minorité, ce taux grimpe à 79 %.

Variations selon les types d'infractions

L'analyse par type d'infraction montre des variations manifestes dans les taux de récidive.

La réitération est plus importante pour les outrages ou les infractions à la circulation routière (63 %) que pour les vols et recels (51 %) ou les viols et

agressions sexuelles (31 %).

Ces différences suggèrent que certains types de délinquance s'inscrivent davantage dans des trajectoires comportementales durables que d'autres.

Détention et incarcération des mineurs

Population carcérale des mineurs

Au 31 décembre 2023, 770 mineurs étaient sous écrou, dont environ 50 à l'extérieur.

Cette population se compose de :

- 58 % de prévenus

- 40 % de condamnés

- Et 2% de condamnés-prévenus

La proportion élevée de prévenus (58 % contre 22 % dans l'ensemble de la population écrouée) s'explique notamment par le fait que plus de la moitié des individus poursuivis pour des faits commis durant leur minorité deviennent majeurs au moment du jugement.

Conditions de détention et établissements spécialisés

L'organisation de la détention des mineurs s'articule autour de deux types d'établissements :

- 34% des mineurs détenus sont hébergés dans l'un des six établissements pénitentiaires pour mineurs

- Tandis que 66 % demeurent en quartiers pour mineurs des maisons d'arrêt

Cette répartition reflète d’une tentative de maintenir les jeunes détenus à proximité de leur domicile tout en bénéficiant d'un encadrement spécialisé adapté à leur âge et à leurs besoins éducatifs.

Durée et modalités d'incarcération

La durée moyenne d'écrou d'un mineur s'établit à 5,6 mois en 2023.

Concernant la durée des peines :

- 37 % des mineurs condamnés écroués effectuent une peine de moins de 6 mois

- 38 % entre 6 mois et 1 an

- Et seulement 3 % sont condamnés à une peine supérieure à 5 ans

Au cours de 2023, 2 700 mineurs ont été placés sous écrou tandis que 2 000 ont vu leur emprisonnement levé, illustrant la rotation importante de cette catégorie spécifique.

Défis méthodologiques et limites des statistiques

L'analyse statistique de la criminalité chez les jeunes révèle un paysage qui échappe aux simplifications médiatiques.

Les données officielles montrent des évolutions contrastées :

- Une diminution globale des mis en cause des 15 à 25 ans, mais une persistance de taux de récidive élevés et surreprésentation inquiétante des mineurs dans certaines catégories d'infractions graves.

Les défaillances méthodologiques soulignées par la Cour des comptes appellent à une amélioration des outils statistiques pour mieux appréhender les trajectoires délinquantes.

L'efficacité des dispositifs de prise en charge, malgré les 2 milliards d'euros investis annuellement, reste questionnée par la persistance de la récidive.

Le passage à la majorité constitue une période de rupture critique nécessitant un meilleur suivi éducatif pour prévenir l'installation dans des parcours délinquants durables et ainsi mieux

protéger la sécurité publique.

Violence territoriale et codes de la rue : analyse anthropologique complète Violence territoriale et codes de la rue expliqués par l'anthropologie. Analyse des quartiers sensibles, pauvreté urbaine et mécanismes de régulation...

Comment les témoins réagissent aux agressions ? Les données récentes indiquent qu'au moins un témoin intervient dans 90 % des situations d'urgence réelle, remettant en question les croyances traditionnels...

Sources :

- https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2025-03/20250319-RPA-2025-jeunes-et-justice-penale.pdf

- https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2024-12/RSJ2024%20Chapitre%2017.pdf

- https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p09qht8r/f1.pdf

- https://www.senat.fr/rap/r21-885/r21-885-syn.pdf

- https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/184001/20090127ATT47296EN.pdf

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/1288289?sommaire=1288298

- https://prev-radicalites.org/actualites-0/statistiques-de-la-delinquance-les-premiers-chiffres-pour-2024

- https://injep.fr/wp-content/uploads/2018/09/fr4_delinquancejuvenile.pdf

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/5764071?sommaire=5763633

- https://www.cnape.fr/documents/ondrp_-les-mineurs-mis-en-cause-pour-violences-physiques-et-sexuelles-de-1996-a-2018/

- https://www.vie-publique.fr/files/collection_number/portrait/photo/2900000000043.pdf

- https://www.ihemi.fr/sites/default/files/pages/files/2021-11/ihemi_inhesj_rapport_activite.pdf