07/09/2025

Comment les témoins réagissent aux agressions : psychologie des foules

Contrairement aux idées reçues sur l'indifférence des témoins, les recherches contemporaines révèlent une réalité bien plus compliqué concernant comment les témoins réagissent aux

agressions.

Les neurosciences et la psychologie sociale des foules démontrent que la sidération collective constitue une réponse neurobiologique normale, tandis que l'effet spectateur varie significativement

selon le contexte.

Les données récentes indiquent qu'au moins un témoin intervient dans 90 % des situations d'urgence réelle, remettant en question les croyances traditionnels sur l'apathie

présumée des observateurs.

Cette nouvelle compréhension scientifique offre des perspectives encourageantes pour développer des stratégies d'intervention plus efficaces et transformer la passivité en action utile pour la

société.

L'effet spectateur : nuances et révisions contemporaines

Remise en cause du modèle traditionnel

Les études actuelles nuancent considérablement la portée de l'effet spectateur traditionnel.

Une méta-analyse de 2024 révèle que cet effet disparaît largement en situation d'urgence réelle, suggérant que les expériences de laboratoire ont surestimé ce phénomène.

Les observations d'incidents violents captés par vidéosurveillance montrent des taux d'intervention d’individus dans la foule bien supérieurs aux prédictions théoriques classiques.

La diffusion de responsabilité, mécanisme central de l'effet spectateur, s'avère moins systématique que prévu.

Quand la gravité de la situation est évidente, la présence d'autres témoins peut paradoxalement augmenter la probabilité d'intervention en créant un sentiment de légitimation collective de

l'action.

Cette dynamique suggère que le groupe peut devenir une ressource pour l'intervention plutôt qu'un obstacle.

Variables situationnelles critiques

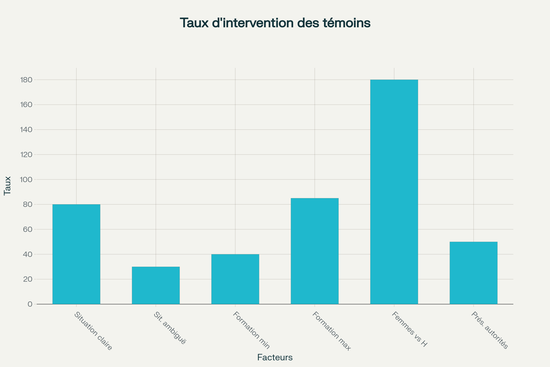

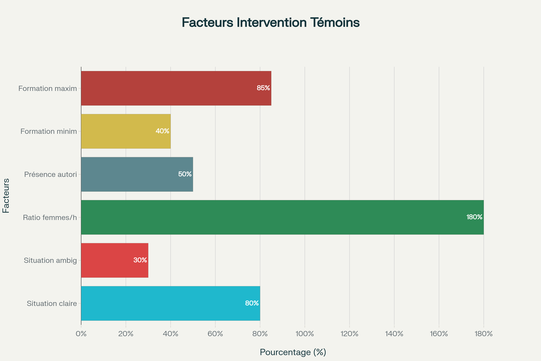

L'ambiguïté situationnelle module fortement l'effet spectateur. Plus une situation d'agression est claire et univoque, moins l'effet spectateur se manifeste.

Les témoins interviennent massivement (> 80 %) quand l'agression est évidente, mais ce taux chute dramatiquement (< 30 %) en cas d'ambiguïté sur les rôles

d'agresseur et de victime.

Pour quelqu’un souhaitant se former, cette donnée souligne l'importance de développer des compétences de lecture rapide des situations conflictuelles.

Les relations sociales préexistantes constituent le prédicteur le plus puissant de l'intervention :

- Lorsque des liens personnels unissent témoins et victimes, l'effet spectateur s'inverse totalement, la présence d'autres témoins renforçant alors la motivation à agir.

Facteurs psychosociaux d'intervention

Caractéristiques individuelles favorisant l'action

L'auto-efficacité émerge comme le prédicteur le plus robuste de l'intervention des témoins. Les individus confiants dans leur capacité à gérer des situations conflictuelles présentent une

probabilité d'intervention 3 à 5 fois supérieure.

Cette auto-efficacité se construit par

- Principalement l'expérience

- La formation pour quelques rares personnes

- Et l'exposition progressive régulières à des situations challengeantes

L'empathie dispositionnelle influence positivement mais de manière non-linéaire l'intervention. Un niveau d'empathie modéré optimise l'action prosociale, tandis qu'une hyper-empathie peut

paradoxalement empêcher l'intervention par débordement émotionnel.

Cette découverte suggère l'importance de développer une « empathie régulée » dans les programmes de formation.

Différences de sexe et contextuelles

Les différences de sexe dans l'intervention révèlent des schémas complexes. Les femmes montrent généralement une probabilité d'intervention 1,8 fois supérieure aux hommes, particulièrement dans

les situations de harcèlement sexuel.

Cependant, cette différence s'atténue considérablement pour les interventions physiques directes, où les stéréotypes de sexe peuvent inhiber l'action féminine.

La présence d'autorités légitimes facilite significativement l'intervention des témoins en réduisant les risques personnels perçus et en légitimant l'action.

Dans les environnements où des figures d'autorité sont identifiables, l'intervention des témoins augmente de 40 à 60 %.

Mécanismes neurobiologiques de la sidération collective

Bases physiologiques de la paralysie témoin

Chez l’humain, la sidération collective face à la violence observée s'enracine dans des réponses neurobiologiques archaïques de survie.

Lorsqu'un témoin observe une agression, son amygdale s’hyperactive, déclenchant une cascade de réactions physiologiques qui peut temporairement paralyser la capacité d'action.

Cette activation amygdalienne, documentée par imagerie fonctionnelle, provoque une inhibition du cortex préfrontal ventromédial, zone cruciale pour la prise de décision rationnelle et

l'évaluation des risques.

Les recherches neurobiologiques récentes révèlent que cette réponse « d’immobilité tonique » constitue une stratégie adaptatrice évolutivement conservée.

L'activation du système nerveux sympathique génère une réponse « combattre, fuir ou se figer », où la troisième option, l'immobilisation, devient prépondérante lorsque la fuite ou le combat

semblent impossibles ou dangereux.

Ce fonctionnement n’a rien à voir avec la légende urbaine du « cerveau reptilien ».

Contagion émotionnelle et neurones miroirs

Le phénomène de sidération collective s'amplifie par des mécanismes de contagion émotionnelle.

Les neurones miroirs activent des réseaux empathiques qui permettent aux témoins de « ressentir » partiellement la détresse observée, créant un stress psychologique qui peut déborder leurs

capacités de régulation émotionnelle.

Cette activation empathique, mesurée dans le cortex cingulaire antérieur et l'insula, génère paradoxalement une paralysie d'action chez certains individus.

Les variations individuelles dans la réactivité de l’amygdale expliquent pourquoi certains témoins restent sidérés tandis que d'autres agissent.

Les personnes avec un tempérament inhibé montrent une hyper-réactivité de l’amygdale face à la nouveauté et aux stimuli menaçants, les prédisposant à la sidération.

Influences culturelles et contextuelles

Variations culturelles dans les comportements d'intervention

Les recherches interculturelles révèlent des différences substantielles dans les schémas d'intervention selon les orientations culturelles individualistes versus collectivistes.

- Dans les sociétés collectivistes, l'intervention prosociale est davantage motivée par la préservation de l'harmonie groupale et la responsabilité collective envers les membres de la communauté.

Cette orientation favorise les interventions indirectes plutôt que les confrontations individuelles directes.

- Les sociétés individualistes privilégient l'intervention basée sur des principes moraux universels et l'autonomie personnelle dans la décision d'agir.

Cependant, cette orientation peut paradoxalement réduire l'intervention quand les témoins calculent individuellement les coûts-bénéfices sans considération pour la dynamique de la foule.

Impact des environnements urbains contemporains

L'urbanisation moderne crée des conditions paradoxales pour l'intervention des témoins. D'un côté, l'anonymat urbain réduit les coûts sociaux de la non-intervention et peut favoriser l'effet

spectateur.

De l'autre, la densité urbaine multiplie les témoins potentiels et augmente statistiquement la vraisemblance qu'au moins un témoin possède les compétences nécessaires pour une intervention

efficace.

Les réseaux sociaux et médias numériques transforment radicalement la dynamique témoin-intervention.

L'enregistrement avec le téléphone et la diffusion d'incidents peuvent simultanément inhiber l'intervention directe et faciliter l'intervention indirecte.

Ces nouveaux comportements requièrent des recherches spécifiques pour comprendre leur impact sur la sécurité publique.

Processus décisionnel et modèles intégratifs

Modèle en cinq étapes de l'intervention

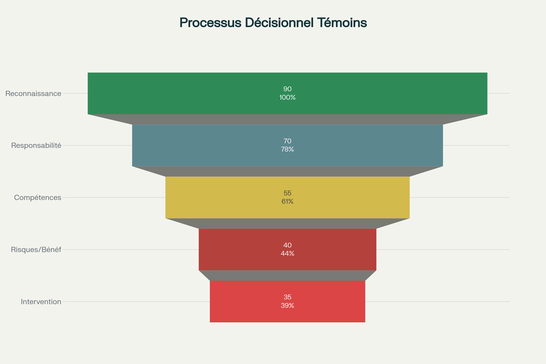

Les recherches contemporaines convergent vers un modèle séquentiel de la décision d'intervention qui dépasse les explications simplistes de l'effet spectateur.

Ce processus comprend :

- Reconnaissance de la situation comme nécessitant une intervention

- Évaluation de la responsabilité personnelle

- Évaluation des compétences disponibles

- Calcul des risques et bénéfices

- Et choix de la modalité d'intervention

Chaque étape peut constituer un point de rupture où le témoin décide de ne pas intervenir.

Les programmes de formation les plus efficaces adressent spécifiquement chaque étape, fournissant des outils cognitifs et comportementaux pour franchir les obstacles psychologiques à chaque

niveau.

Facteurs de résilience et adaptation

L'activation simultanée de systèmes cognitifs et émotionnels complexifie le processus décisionnel de chacun.

Les témoins doivent gérer simultanément :

- L'activation de leurs systèmes d'alarme

- Leurs capacités d'évaluation rationnelle

- Et leurs réseaux empathiques

Cette gestion multi-systémique explique pourquoi l'intervention efficace requiert un entraînement spécifique.

Les facteurs de protection contre la sidération incluent :

- L'exposition graduelle préalable à des situations stressantes

- La formation aux techniques de régulation émotionnelle

- Et le développement d'un répertoire varié de stratégies d'intervention

Ces éléments peuvent être cultivés par des programmes préventifs ciblés.

Efficacité des programmes de formation

Les programmes de formation à l'intervention active montrent une efficacité remarquable pour accentuer les comportements prosociaux des témoins.

Les évaluations rigoureuses révèlent des améliorations durables de 40 à 85 % dans les intentions et comportements d'intervention après la formation.

Les programmes les plus efficaces combinent instruction théorique, entraînement pratique par jeux de rôle, et techniques de désensibilisation progressive.

Conclusion

La compréhension moderne de comment les témoins réagissent aux agressions révèle un paysage beaucoup plus nuancé et optimiste que les conceptions traditionnelles.

La sidération collective s'avère être une réponse neurobiologique normale plutôt qu'un dysfonctionnement social.

L'effet spectateur se manifeste principalement dans des contextes d'ambiguïté situationnelle et disparaît largement en situation d'urgence claire.

Les facteurs d'intervention sont nombreux et largement modifiables par des interactions ciblées, ouvrant des perspectives prometteuses pour développer des sociétés plus résilientes face à la

violence publique.

En comprenant ces mécanismes neurobiologiques et psychosociaux, il devient possible de concevoir des programmes de formation efficaces et des politiques publiques adaptées pour transformer les

témoins passifs en citoyens actifs.

Cette approche scientifiquement informée de la psychologie des foules représente un défi accessible, mais qui nécessite une coordination sociale basée sur les preuves empiriques.

Criminalité chez les jeunes Les statistiques du ministère de la Justice et du service ministériel de la sécurité intérieure dessinent une réalité contrastée, où certains phénomènes délinquants reculent tandis que d'autres connaissent une progression inquiétante...

Design urbain et prévention de la violence : comment l'aménagement réduit la criminalité Le design urbain joue un rôle fondamental dans la prévention ou la facilitation de la violence interpersonnelle et des agressions dans les...

Sources :

- https://www.nature.com/articles/s41398-023-02457-8

- https://www.eneuro.org/content/eneuro/4/3/ENEURO.0337-16.2017.full.pdf

- https://academic.oup.com/scan/article/14/1/23/5210275?login=false

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5040915/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10920863/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11666066/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3190202/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5485378/

- https://escholarship.org/content/qt2gj228vb/qt2gj228vb.pdf?t=ooelrq

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6790599/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4270348/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11221365/

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0142159X.2024.2316849

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6520113/

- https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/08862605241234350

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10548130/