31/08/2025

La violence modifie-t-elle nos gènes pour des générations ? Une question autrefois réservée à la science-fiction ou aux croyances trouve aujourd’hui des réponses dans la biologie

moderne.

Des évènements traumatisants comme la guerre, les agressions ou l’exposition à la violence ne laissent pas seulement des cicatrices

psychologiques : ils peuvent s’inscrire dans notre ADN et se transmettre à nos enfants.

Cette transmission ne se fait pas par mutation génétique, mais par des mécanismes épigénétiques et des ajustements moléculaires qui régulent l’activité des gènes sans en changer la

séquence.

Cet article explore comment les traumatismes se transmettent de génération en génération, en s’appuyant sur une étude pionnière menée auprès de réfugiés syriens.

Il révèle que les effets du stress post-traumatique peuvent perdurer bien au-delà des victimes directes.

Premières preuves humaines de transmission épigénétique du trauma

Une étude publiée en 2025 démontre pour la première fois chez l’humain que l’exposition à la violence peut laisser des marques épigénétiques transmissibles à plusieurs générations.

En analysant trois générations de familles syriennes réfugiées en Jordanie, les chercheurs ont identifié des modifications de méthylation (processus qui régule l'expression des

gènes et qui est influencé par l'environnement) (1) de l’ADN liées à la guerre, même chez des individus n’ayant jamais vécu directement les conflits.

Deux types d’exposition ont été comparés :

- L’exposition germinale : transmission via les cellules reproductrices (ex. : les enfants de femmes enceintes pendant un massacre)

- L’exposition prénatale : développement fœtal sous stress

- L’exposition directe : expérience personnelle de la violence

Les résultats montrent 14 sites d’ADN modifiés chez les petits-enfants de survivants du massacre de Hama (1980), et 21 sites chez les personnes directement exposées à la guerre civile syrienne

(2011).

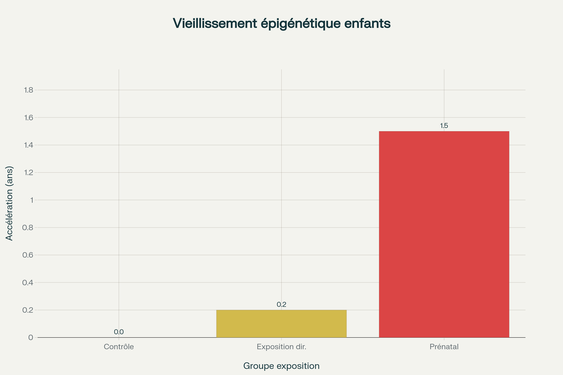

Une accélération du vieillissement épigénétique a également été observée chez les enfants exposés in utero.

Ces découvertes confirment que les traumatismes se transmettent de génération en génération non pas par les gènes eux-mêmes, mais par des marques moléculaires héritées.

Découvertes clés : marques épigénétiques et vieillissement accéléré

Marques épigénétiques liées à la violence

L’étude a identifié 35 positions différentiellement méthylées (DMPs) dans le génome, dont 14 associées à une exposition germinale à la violence (transmise via la

lignée maternelle) et 21 à une exposition directe.

Aucun site n’a été significativement lié à l’exposition prénatale seule, mais 32 des 35 DMPs présentaient la même direction de changement (hausse ou baisse de méthylation) quel que soit le type

d’exposition.

Cela suggère une réponse épigénétique commune au stress extrême.

Vieillissement accéléré après exposition prénatale

Les enfants ayant été exposés in utero à la violence ont montré un vieillissement épigénétique accéléré, mesuré par des horloges moléculaires.

Ce phénomène, absent chez les adultes, souligne la vulnérabilité critique du fœtus.

Un vieillissement biologique prématuré peut augmenter le risque de maladies chroniques plus tard dans la vie, comme le diabète ou les troubles cardiovasculaires.

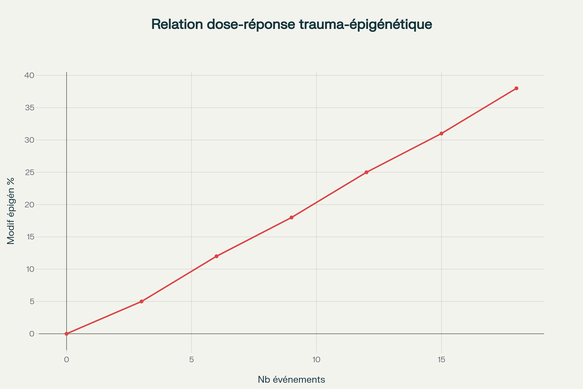

Relation dose-effet entre trauma et épigénétique

Une analyse de dose-réponse a révélé que plus le nombre d’évènements traumatisants subis est élevé, plus les modifications épigénétiques sont marquées.

Cette relation linéaire, visible sur 33 des 35 DMPs, indique que le stress n’agit pas par seuil, mais s’accumule biologiquement.

Cela renforce l’idée que chaque incident de violence, qu’il s’agisse de guerre, d’agression ou d’abus, contribue à une empreinte moléculaire durable.

Méthodologie de l’étude : conception, échantillonnage et analyse

Conception de l’étude sur trois générations

L’étude a comparé 48 familles syriennes réfugiées en Jordanie, réparties en trois groupes :

- Le groupe 1980 : les grands-mères étaient enceintes pendant le massacre de Hama

- Le groupe 2011 : les mères étaient enceintes pendant la guerre civile

- Le groupe témoin : les familles ayant quitté la Syrie avant 1980, sans aucune exposition à la violence de guerre

Les chercheurs ont collecté 131 échantillons de cellules buccales et des données sur les évènements traumatisants vécus (liste de vérification validée).

Analyse épigénomique rigoureuse

Deux méthodes statistiques ont été mêlées :

- La régression linéaire robuste : pour identifier les sites d’ADN modifiés

- Les Équations d’estimation généralisées : pour tenir compte des liens familiaux

Seuls les sites atteignant un seuil de signification strict dans les deux analyses ont été retenus. Cette double vérification renforce la fiabilité des résultats de la recherche.

Contrôles et sensibilité

Des analyses de sensibilité ont été menées :

- La restriction aux enfants pour comparer l’exposition germinale vs le groupe contrôle

- L’exclusion des grands-mères pour l’analyse de l’exposition directe

Les résultats sont restés stables, confirmant que les modifications observées ne sont pas dues à des biais d’âge ou de génération.

Interprétation des résultats : vers une signature épigénétique universelle du stress

Une réponse épigénétique commune au stress

Le fait que 32 des 35 DMPs montrent la même direction de changement suggère l’existence d’un signature épigénétique universelle du stress extrême.

Qu’il s’agisse :

- D’avoir vécu la guerre

- D’y avoir été exposé dans le ventre de sa mère

- Ou d’en hériter via les cellules germinales, le corps réagit de manière similaire.

Cela renforce l’hypothèse que l’épigénétique est un mécanisme d’adaptation rapide à l’environnement, même si cette adaptation peut devenir impossible à long terme.

Le rôle critique de la période prénatale

L’accélération du vieillissement épigénétique chez les enfants exposés in utero confirme que la période fœtale est une période critique.

Le fœtus utilise les signaux environnementaux pour « préparer » son développement à un monde potentiellement hostile.

C’est le principe du DOHaD (Developmental Origins of Health and Disease) (2) : une adaptation qui peut augmenter le risque de maladies à l’âge adulte.

Ici, la violence remplace la famine ou la malnutrition comme facteur de programmation biologique de la prochaine génération.

Limites et perspectives

Comme toutes les études, elle a ses limites : taille d’échantillon modeste, tissu buccal (plutôt que cerveau), et impossibilité de prouver un lien causal.

Cependant, elle ouvre la voie à des recherches sur d’autres formes de violence :

- Violence domestique

- Agression sexuelle

- Pauvreté extrême qui pourraient induire des signatures similaires

Comme le souligne un des auteurs, ces mécanismes pourraient expliquer les cycles apparemment constant de maltraitance et de précarité.

Applications concrètes : santé publique, justice sociale et résilience

Vers une prise en charge plus empathique

Comprendre que les symptômes du stress post-traumatique peuvent être hérités change la perception des victimes.

Plutôt que de les blâmer pour leurs difficultés (emploi, santé mentale, comportements), on peut les voir comme porteurs d’un héritage biologique de la violence.

Cela appelle à une approche de soins plus globaliste, intégrant :

- Santé mentale

- Soutien social

- Et suivi médical précoce

Politiques de prévention et justice environnementale

Les résultats ont des implications pour la justice intergénérationnelle.

Si la violence laisse des marques dans l’ADN, alors les décideurs doivent considérer les conflits armés, la marginalisation sociale ou la pauvreté comme des polluants biologiques.

Des programmes de prévention ciblés sur :

- La nutrition

- Un logement sécurisé

- L’accès aux soins, pourraient, un tant soi peu, briser les cycles de transmission du trauma

Espoir et résilience

Malgré les marques du passé, les familles étudiées témoignent d’une résilience extraordinaire.

Elles élèvent leurs enfants, perpétuent leurs traditions, construisent des vies malgré tout.

L’épigénétique n’est pas un destin : elle reflète aussi la capacité d’adaptation humaine.

Comme le note Rana Dajani, cette étude ne parle pas que de souffrance, mais de persévérance face à l’adversité.

Conclusion

Les traumatismes se transmettent de génération en génération non par les gènes, mais par des marques épigénétiques inscrites dans l’ADN en réponse à la violence.

Que ce soit après des guerres, une agression ou un stress extrême, ces modifications peuvent affecter la régulation génique et accélérer le vieillissement biologique, même chez ceux qui n’ont

jamais vécu directement le trauma.

Cette découverte devrait transformer notre compréhension de la mémoire collective et des cycles de souffrance.

Elle montre que la violence n’est pas qu’un évènement passé : elle devient une empreinte biologique partagée.

Mais elle ouvre aussi la voie à des solutions : en reconnaissant cette transmission, la société pourrait mieux prévenir, soigner et soutenir les générations touchées.

Ainsi, la question de comment les traumatismes se transmettent de génération en génération n’est plus seulement une recherche scientifique, c’est un appel à l’empathie et à l’action.

Y a-t-il plus de violence qu'avant ? Pendant que le sentiment d'insécurité progresse, les formes les plus graves de violence reculent...

Les réseaux sociaux révolutionnent les sports de combat émergents Disciplines en expansion rapide · Le Krav Maga domine avec une croissance de 41,7 % · Suivi du Jiu-Jitsu brésilien (32,1 %). Et du MMA (28,5 %)...