23/09/2025

Classement des féminicides en Europe : quel pays enregistre les taux les plus élevés ?

Le classement des féminicides en Europe révèle une mosaïque de taux, d'évolutions et de systèmes de décompte désordonnés.

Contrairement à d'autres statistiques criminelles, il n’existe aucun système de collecte harmonisé spécifiquement dédié à l'échelle européenne.

Cette absence d’harmonisation complique la comparaison rigoureuse des données, rendant d’autant plus nécessaire l’instauration de définitions standardisées et de méthodologies fiables.

Mieux comprendre les écarts entre pays, les tendances récentes et les difficultés de mesure constitue un enjeu central pour élaborer des

politiques efficaces de lutte contre ces violences nommées féminicides.

Données disponibles sur les féminicides : comparaison européenne

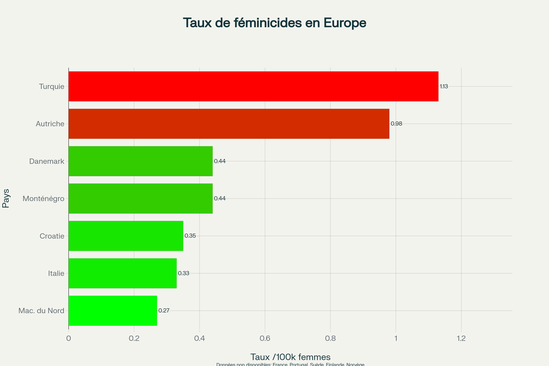

Statistiques européennes et classement comparatif

Très peu de pays européens publient des données fiables et comparables sur les féminicides.

Selon les plus récentes études et recensements des agences spécialisées, seuls six pays ont rapporté des taux certifiés de féminicides pour 100 000 femmes.

La Turquie arrive en tête avec un taux estimé de 1,13, suivie de l’Autriche (0,98), du Danemark (0,44, période 1992-2016), du Monténégro (0,44, période 2017-2021), de la Croatie (0,35), de

l’Italie (0,33) et de la Macédoine du Nord (0,27).

Classement des féminicides par taux pour 100 000 femmes :

- Turquie : 1,13

- Autriche : 0,98

- Danemark : 0,44

- Monténégro : 0,44

- Croatie : 0,35

- Italie : 0,33

- Macédoine du Nord : 0,27

Faible harmonisation et disparités régionales

La majorité des pays européens ne disposent pas de systèmes de collecte dédiés au phénomène.

Le champ de définition diffère radicalement car certains États ne recensent que les homicides conjugaux, alors que d’autres englobent tous les homicides féminins motivés par le sexe.

Limites de la fiabilité des taux rapportés

Les chiffres officiels varient selon la source initiale (statistiques policières, judiciaires, hospitalières ou issues d’ONG).

Cela occasionne des écarts notoires, particulièrement pour la Turquie, où les données des ONG sont bien supérieures aux chiffres gouvernementaux, reflet d’un sous-reporting structurel.

Évolution des taux de féminicides par pays en Europe

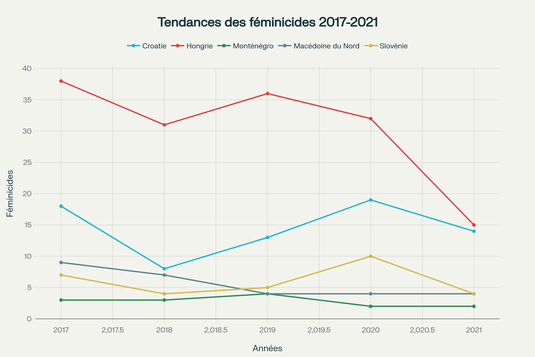

Dynamique en Europe centrale, méridionale et orientale

La région des Balkans, illustrée par le Monténégro et la Macédoine du Nord, enregistre ces dernières années une diminution manifeste des taux de féminicides (baisse de 33 % au Monténégro entre 2017 et 2021).

Cas alarmant de la Turquie

La Turquie connaît une augmentation dramatique :

- +1 400 % de féminicides entre 2002 et 2009, avec un pic à 474 victimes en 2019.

Plus de 94 % des femmes tuées l’ont été par leurs partenaires ou ex-partenaires, confirmant la prépondérance de la sphère conjugale.

Réalités singulières en Europe occidentale

L’Italie montre une tendance à la baisse avec 0,33 féminicide pour 100 000 femmes selon les dernières années.

La France, comme la plupart des grands pays européens hors classement, ne publie pas de taux officiel harmonisé, ce qui la rend difficilement comparable.

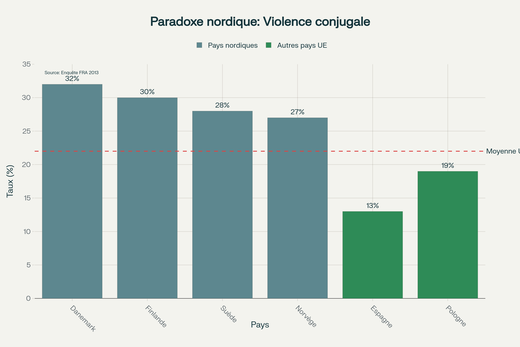

Pays nordiques : paradoxe entre égalité et violence déclarée

Taux modéré malgré la déclaration élevée de violences

Les pays nordiques (Danemark, Suède, Finlande, Norvège) illustrent un paradoxe :

- Ils déclarent les taux de violences conjugales non létales parmi les plus élevés d’Europe, mais conservent des taux de féminicides modérés.

Cette dissociation révèle l’efficacité probable de leurs dispositifs de prévention et d’accompagnement, ainsi qu’un moindre passage à l’acte létal, malgré une forte visibilité médiatique.

Facteurs sociétaux protecteurs

Plusieurs hypothèses coexistent concernant ce paradoxe :

- Qualité des politiques d’égalité

- Accès universel à la justice

- Prise en charge rapide

- Soutien social développé

- Et campagnes éducatives de grande ampleur

Ces éléments agiraient comme facteurs de protection, limitant le passage des violences conjugales à l’homicide.

Risques de sur-interprétation

Il demeure cependant risqué d’attribuer la totalité de l’écart à l’action publique seule, le taux de déclaration des violences pouvant être plus élevé justement grâce à la confiance dans le système, faussant la comparaison « à visibilité égale ».

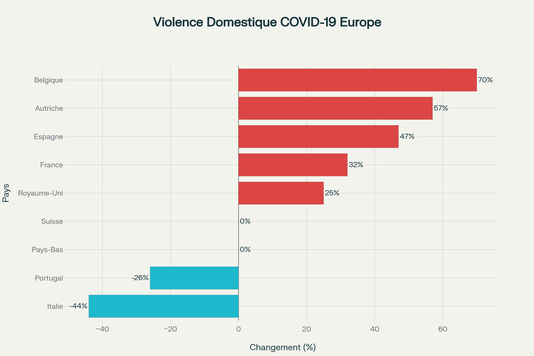

Impact du COVID-19 sur les féminicides européens

Effet « confinement » sur les signalements de violences

La crise du COVID-19 a terriblement bouleversé la dynamique des violences sexistes.

Certains pays comme la France ont connu une forte hausse des signalements, notamment en zone urbaine (+ 36% à Paris).

Ailleurs, comme en Italie et au Portugal, la tendance est inversée (-44 % et -26 % respectivement), souvent corrélée à une plus grande difficulté d’accès aux

services d’aide et de signalement.

Corrélations ambivalentes avec l’intensité des mesures sanitaires

L’analyse des politiques de confinement révèle que la rigueur des restrictions ne prédit pas systématiquement l’évolution du taux de féminicides.

Ainsi, l’Italie, pourtant « championne » des mesures sanitaires, a observé une baisse parallèle des cas signalés, signe qu’un « effet cocotte-minute » peut coexister avec une sous-détection.

Innovations en matière de signalement et protection

L’Europe a massivement développé des dispositifs d’aide numérique (chats, WhatsApp, SMS) et des codes secrets en pharmacie (« Masque-19 ») permettant à quelques victimes de discrètement demander secours, ce qui a atténué en partie l’effet de confinement sur la sécurité des femmes.

Défis méthodologiques du classement des féminicides

Hétérogénéité des définitions

L’absence d’une définition légale du féminicide reconnue à l’échelle européenne mine tout effort comparatif.

Certains pays limitent la notion aux violences intra-familiales, d’autres l’étendent à toute mise à mort motivée par le sexe, créant une grande variabilité dans les taux et la compréhension du

phénomène.

Multiplicité des systèmes de collecte

La diversité des sources (police, justice, hôpitaux, ONG, médias), chacune porteuse de biais propres, génère des disparités majeures.

Les pratiques de comptage, la précision des motifs et la transparence institutionnelle expliquent également de fortes zones d’ombre, notamment en Europe de l’Est et du Sud.

Rôle de la médecine légale et nouveaux outils

Les autopsies et expertises médico-légales sont sous-utilisées comme outils pour différencier le simple homicide et le féminicide reconnu (nature des blessures, circonstances imputées au

genre).

L’intégration de ces méthodes pourrait améliorer la fiabilité des confirmations de féminicide et la standardisation des données.

Classement des féminicides en Europe : infographie comparative

Une illustration des taux disponibles, bien que partielle, fait émerger d’importants écarts entre pays.

Cette infographie illustre parfaitement le défi méthodologique majeur : seuls 7 pays sur les 27 membres de l'UE disposent de statistiques fiables et comparables sur ce phénomène critique.

Conclusion : Initiatives européennes et réponses institutionnelles

Le classement des féminicides en Europe met en lumière la grande diversité des situations nationales, mais aussi les carences méthodologiques désastreuses freinant toute étude comparative

approfondie.

Face à ce défi, l’Union européenne et les institutions spécialisées multiplient les campagnes de sensibilisation, les réformes structurelles (ex : éviction du conjoint violent en Italie, contact

proactif en Irlande) et les innovations numériques.

Toutefois, seul l’établissement d’un système harmonisé, basé sur des définitions partagées et des méthodologies rigoureuses, permettrait de dresser un tableau juste de ce phénomène.

Ce standard commun est fondamental pour développer des politiques publiques ciblées et efficaces contre les violences fondées sur le sexe.

La coordination internationale, l’intégration de la médecine légale et la transparence contribuerait à éradiquer durablement les féminicides en Europe.

Violence territoriale et codes de la rue : analyse anthropologique complète Violence territoriale et codes de la rue expliqués par l'anthropologie. Analyse des quartiers sensibles, pauvreté urbaine et mécanismes de régulation...

Sources :

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10885602/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11518193/

- https://academic.oup.com/eurpub/article/34/Supplement_3/ckae144.1060/7844397?login=false

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17455057241275437

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10272321/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8099076/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8436372/

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ssqu.13364

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34406373/