21/10/2025

Épidémie de coups de couteau dans le monde ?

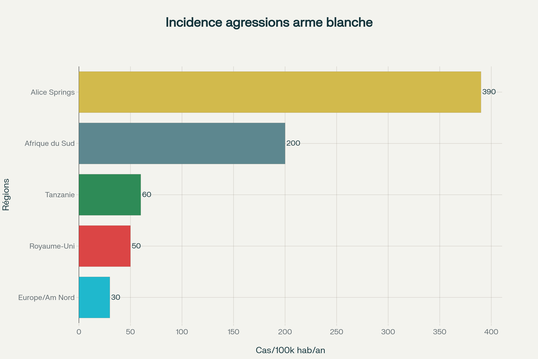

L'épidémie de coups de couteau dans le monde atteint des proportions préoccupantes, avec des taux d'incidence variant de 10 à 390 cas pour 100 000 habitants selon les régions.

- Quoi que l'en dise la presse, le Royaume-Uni n'est pas l'épicentre de ce fléau sociétal.

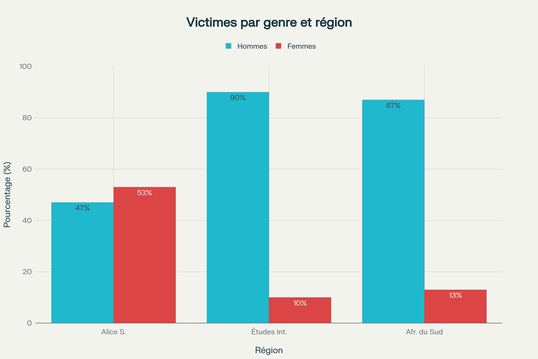

À Alice Springs, en Australie centrale, cette violence frappe principalement les femmes aborigènes (53 % des victimes), défiant radicalement les profils internationaux dominés

par les hommes jeunes (1).

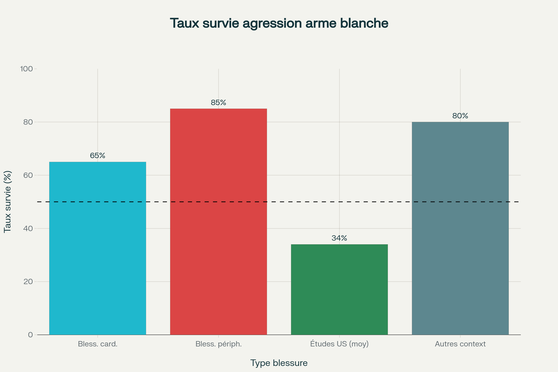

Combien de personnes survivent après avoir été poignardées ? Les données révèlent une

fourchette critique :

- 65 % pour les blessures cardiaques.

- Contre 85 % pour les lésions périphériques.

Des chiffres qui masquent pourtant des réalités culturelles différentes.

Cette crise globale expose un paradoxe méthodologique :

- Les caractéristiques démographiques australiennes, où 99,99 % des victimes sont autochtones, contrastent avec les études européennes ou sud-africaines centrées sur les hommes de 15 à 35 ans.

Un enjeu scientifique urgent émerge :

- Dans quelle mesure peut-on survivre à un coup de couteau lorsque les systèmes de classification ignorent les spécificités culturelles comme les blessures à la cuisse, arme de punition traditionnelle en Australie aborigène ?

Contexte mondial de cette épidémie d'agressions par arme blanche

Incidence géographique et variations régionales

Les données révèlent des variations considérables selon les régions étudiées. Qui de ce fait ne peuvent conclure à une épidémie mondiale réelle.

L'étude d'Alice Springs en Australie centrale rapporte une incidence exceptionnelle de 390 cas pour 100 000 habitants par an, qualifiée comme "la plus élevée au

monde" par les chercheurs.

Cette incidence contraste drastiquement avec les données européennes et nord-américaines, où les taux varient entre 10 et 50 cas pour 100 000

habitants.

La population d'Alice Springs présente des caractéristiques démographiques uniques : 99,99 % des victimes sont d'origine aborigène, avec 53 % de femmes touchées,

contrairement aux études internationales où les hommes jeunes représentent environ

90 % des victimes.

Cette spécificité culturelle et géographique illustre la complexité de l'analyse comparative des données mondiales.

Profils démographiques des victimes et agresseurs

L'analyse des profils victimologiques révèle des pratiques variables selon les contextes géographiques.

- Au Royaume-Uni, les victimes sont majoritairement des hommes blancs âgés de 16 à 34 ans.

En Afrique du Sud, 87 % des homicides concernent des hommes, avec un ratio de 7 décès masculins pour 1 décès féminin.

Les études montrent également que les personnes qui survivent après avoir été poignardées selon les facteurs anatomiques et médicaux.

Les données hospitalières indiquent des taux de survie variant de 65 % pour les blessures cardiaques à plus de 85 % pour les blessures périphériques, selon la

rapidité des soins et la localisation anatomique.

Distribution anatomique et mécanismes lésionnels

La répartition anatomique des blessures varie considérablement selon les contextes culturels.

À Alice Springs, 38 % des blessures touchent la cuisse, reflétant des pratiques

traditionnelles de punition corporelle.

Cette distribution contraste avec les comportements occidentaux où le thorax et l'abdomen sont plus fréquemment ciblés.

Méthodologie d'analyse des données internationales

Systèmes de classification et codage diagnostique

L'analyse comparative internationale se heurte aux variations des systèmes de classification.

La plupart des études utilisent la Classification Internationale des Maladies (1) pour catégoriser les blessures interpersonnelles causées par objets tranchants.

Les protocoles de collecte diffèrent : certaines études incluent uniquement les hospitalisations, tandis que d'autres intègrent les consultations d'urgence sans hospitalisation.

Cette différence méthodologique complique l'établissement de statistiques mondiales fiables.

Critères d'inclusion et populations étudiées

Les études appliquent des critères d'inclusion variables. L'étude chinoise sur les

traumatismes gériatriques inclut les patients âgés de 60 ans et plus, où les blessures par couteau représentent 4,56 % des traumatismes.

Cette approche diffère des études populationnelles globales qui se concentrent sur les tranches d'âge les plus à risque (15-35 ans).

La question de savoir s’il est pire d'être trancher ou d'être poignarder trouve des éléments de réponse dans l'analyse des mécanismes lésionnels.

Les blessures de tranchage affectent généralement les tissus superficiels, tandis que les blessures de piqûre peuvent atteindre les organes vitaux profonds, influençant significativement le

pronostic.

Limites et biais dans les études comparatives

Sous-déclaration et accessibilité aux soins

La sous-déclaration constitue un biais majeur dans l'évaluation de l'épidémie mondiale.

À Alice Springs, 21 % des patients s'absentent avant la fin du traitement, suggérant que les statistiques hospitalières sous-estiment l'incidence réelle.

Cette problématique s'amplifie dans les pays en développement où l'accès aux soins reste limité.

Les études africaines, comme celle de Mwanza en Tanzanie, rapportent que 53,5 % des blessures intentionnelles surviennent au domicile, mais beaucoup ne sont probablement jamais

déclarées aux autorités sanitaires.

Cette sous-déclaration biaise les comparaisons internationales et minimise l'ampleur du phénomène.

Variations culturelles et contextuelles des attaques

Les facteurs culturels influencent significativement les modes d'attaques.

L'étude australienne révèle des pratiques traditionnelles où la localisation de la blessure a une signification spécifique :

- Cuisse médiale pour tuer.

- Cuisse postérieure pour handicaper.

- Cuisse latérale pour punir.

Ces spécificités culturelles rendent les comparaisons directes inappropriées sans contextualisation.

Qualité et représentativité des données

La qualité des registres varie considérablement selon les ressources disponibles.

Les pays développés disposent de systèmes de surveillance sophistiqués, tandis que les pays en développement s'appuient souvent sur des études ponctuelles limitées géographiquement.

Cette disparité compromet l'établissement de statistiques mondiales représentatives.

Analyse critique des sources et disparités géographiques

Hétérogénéité des définitions opérationnelles

Les définitions opérationnelles varient entre les juridictions. Certaines études incluent tous les instruments tranchants, d'autres se limitent aux couteaux spécifiques.

Cette hétérogénéité complique l'agrégation des données et l'établissement de tendances mondiales cohérentes.

Dans quelle mesure peut-on survivre à un coup de couteau dépend également des définitions utilisées.

Les taux de survie rapportés varient de 34 % pour les blessures par arme blanche dans les études américaines à plus de 80 % dans d'autres contextes, reflétant des populations et

des méthodologies différentes.

Facteurs socio-économiques et inégalités

Les inégalités socio-économiques émergent comme déterminant majeur.

La recherche britannique sur les enfants démontre une association significative entre dépravation socio-économique et victimisation.

Cette corrélation se retrouve dans multiple contextes géographiques, suggérant des mécanismes communs.

Les données régionales montrent des contrastes troublants :

- À Alice Springs, l'incidence atteint 390 cas pour 100 000 habitants, principalement dans la population aborigène, avec des facteurs associés à l'alcool et aux traditions.

- Dans la région de Thames Valley au Royaume-Uni, l'incidence est d'environ 50 cas pour 100 000 habitants, touchant majoritairement des hommes jeunes en contexte de précarité sociale.

- En Afrique du Sud, les taux avoisinent 200 cas pour 100 000 habitants, liés à la pauvreté et aux inégalités structurelles.

- En Tanzanie, l'incidence de 60 cas pour 100 000 habitants concerne principalement des populations urbaines confrontées au chômage et à l'alcoolisme.

Perspectives et enjeux de santé publique au Royaume-Uni

Approches préventives et politiques publiques

Les stratégies préventives varient selon les pays.

- Le Royaume-Uni privilégie une approche de santé publique intégrant services sociaux et police, tandis que d'autres pays se concentrent sur la répression.

Ces différences d'approche compliquent l'évaluation comparative de l'efficacité des interventions.

Cette diversité d'approches souligne également la nécessité d'adapter les stratégies aux contextes locaux.

Besoins en recherche et surveillance

« L'épidémie » de coups de couteau dans le monde nécessiterait des systèmes de surveillance harmonisés pour permettre des comparaisons valides.

Les protocoles de recherche devraient intégrer les spécificités culturelles tout en maintenant des standards méthodologiques rigoureux.

La recherche future devrait privilégier l'intégration des données de police, de santé et de services sociaux permettrait une compréhension plus complète du phénomène.

Défis méthodologiques et harmonisation

L'harmonisation des méthodologies et les initiatives internationales devraient développer des protocoles standardisés respectant les contextes locaux tout en permettant l'agrégation des

données.

La formation des professionnels de santé à la collecte standardisée des données constitue un prérequis pour améliorer la qualité des registres mondiaux.

Cette standardisation pourrait révéler des modèles de violence cachés et orienter plus efficacement les politiques de prévention.

Conclusion

L'analyse de « l'épidémie » de coups de couteau dans le monde révèle une complexité méthodologique et contextuelle considérable.

Les disparités démographiques observées entre les différentes études soulignent l'importance des facteurs culturels, socio-économiques et systémiques dans la manifestation de cette

violence.

Face à cette problématique de santé publique majeure, la communauté scientifique doit développer des approches méthodologiques robustes permettant des comparaisons valides et des interventions

préventives fondées sur des preuves solides.

Attaque à l'arme blanche en France en 2024 Derrière ce chaos numérique se joue une bataille sourde entre transparence démocratique et contrôle de l'information sécuritaire...

Statistiques couteaux en France Les statistiques des attaques couteaux en France cristallisent un débat laborieux où s'entremêlent enjeux méthodologiques et biais...

Sources :

(1) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17635272/

(2) https://www.atih.sante.fr/nomenclatures-de-recueil-de-linformation/cim-10

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207640231221098

- https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-024-00241-7

- https://link.springer.com/article/10.1186/s40163-022-00180-1

- https://link.springer.com/article/10.1007/s00383-022-05298-6

- https://journals.ed.ac.uk/ccj/article/view/6994

- https://link.springer.com/article/10.1007/s12024-020-00246-z

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00111287211029873