02/08/2025

Porter un couteau en France : huit siècles d'évolution législative et d’amendes

L'évolution de la législation française concernant le fait de porter un couteau en France constitue un révélateur explicite de la transformation du rapport entre l'État et ses

citoyens.

Cette trajectoire juridique s'étend sur près de huit siècles et révèle un processus d'affirmation progressif du monopole de la violence légitime par le pouvoir royal puis républicain.

De la liberté coutumière médiévale à l'interdiction quasi-générale contemporaine, cette réflexion propose de mettre en lumière un processus d'érosion des libertés civiques transformant un droit

fondamental en délit passible d'amende pouvant atteindre 15 000 euros.

Depuis l'ordonnance de Charles VIII de 1487 institutionnalisant une conception « privilégiale » des libertés fondamentales qui réserve le port d'armes aux « officiers, nobles et gens d'armes identifiés comme soldats du roi » : ce n'est plus à l'État de justifier

la restriction d'une liberté, mais au citoyen de justifier son exercice.

Les fondements médiévaux : émergence du contrôle royal (XIIIe-XVe siècles)

L'héritage coutumier et les premières restrictions

Avant le XIIIe siècle, porter un couteau en France relevait essentiellement du droit coutumier local, sans restriction particulière.

Le couteau constituait alors un outil quotidien indispensable, porté naturellement à la ceinture par toutes les couches sociales de la population pour les besoins :

- Domestiques

- Artisanaux

- Et alimentaires

Cette situation change radicalement avec l'affirmation progressive du pouvoir royal capétien.

L'affaire de Daniel de Rochefort en 1239 illustre parfaitement cette nouvelle politique répressive.

Arrêté par le sergent Thierry « Cœur de Lion » pour avoir porté un couteau aiguisé entre Rochefort et Laon, il subit une sanction de dix jours « aux fers ».

Cette première atteinte à la liberté traditionnelle documentée témoigne de la sévérité avec laquelle les autorités royales entendaient faire respecter cette nouvelle interdiction.

L'ordonnance de Saint Louis et la « Quarantaine-le-roi » (1245)

L'ordonnance de 1245, attribuée à Louis IX (Saint Louis), marque un tournant décisif dans l'histoire du contrôle des armes en France.

Cette législation, connue sous le nom de « Quarantaine-le-roi », institue une trêve obligatoire de quarante jours en cas de conflit entre parties, visant à limiter les guerres privées et à

pacifier le royaume.

Paradoxalement, cette ordonnance maintient une certaine tolérance envers le port habituel du couteau.

Les sources juridiques de l'époque précisent que :

- « l'arme portée à la ceinture par habitude, comme le couteau et l'épée, sans préméditation de combat, ne fait pas l'objet d'incriminations ».

Cette distinction fondamentale entre port habituel et port offensif révèle déjà une subtilité du droit français.

L'évolution jurisprudentielle des XIVe et XVe siècles

Entre 1265 et 1311, le Parlement de Paris développe progressivement la notion « d'armes notables et invasibles », catégorie juridique désignant les armes « inhabituelles et servant à attaquer

».

Cette évolution jurisprudentielle aboutit à une tarification fixe des amendes : soixante sous pour les roturiers et soixante livres pour les nobles, révélant la hiérarchisation sociale des

sanctions pénales.

La distinction sociale devient progressivement centrale dans l'application de la loi.

Alors que les roturiers doivent toujours justifier le port d'armes pour leur défense, les nobles se contentent de rappeler leur rang et l'ancienneté de cette pratique.

Cette différenciation sociale préfigure l'évolution vers une professionnalisation du port d'armes réservée aux élites.

La cristallisation de l'interdiction : l'ordonnance de Charles VIII (1487)

La formalisation de l'interdiction royale

L'ordonnance du 25 novembre 1487, promulguée par Charles VIII, constitue une étape cruciale dans le durcissement de la législation.

Cette mesure s'inscrit dans la logique d'affirmation du monopole royal de la violence légitime.

Cette ordonnance reflète l'aboutissement d'un processus entamé au XIIIe siècle :

- La transformation progressive d'un délit individuel en instrument de contrôle social.

Elle témoigne également de l'émergence d'une conception moderne de l'État, où le port d'armes devient un privilège exclusivement réservé aux représentants de l'autorité publique.

L'institutionnalisation des privilèges sociaux

En réservant le port d'armes, cette ordonnance établit le principe que les libertés individuelles constituent des privilèges révocables plutôt que des droits inaliénables.

Cette transformation conceptuelle majeure préfigure l'évolution moderne vers un système d'autorisations administratives qui inverse la charge de la preuve.

L'adaptation aux circonstances politiques

Cette période révèle l'adaptation constante du droit aux circonstances politiques et sociales.

Les périodes de troubles s'accompagnent systématiquement d'un durcissement des sanctions, pouvant aller jusqu'à la peine de mort pour les armes à feu.

La rupture révolutionnaire et l'émergence du droit moderne (1789-1939)

La continuité malgré la Révolution française

Contrairement aux espoirs suscités par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la Révolution française n'apporte aucune libéralisation concernant le fait de porter un couteau en

France.

Cette continuité révèle que l'affirmation des droits naturels et imprescriptibles ne s'étend pas aux libertés concrètes du quotidien.

Le Code pénal de 1791, puis le Code napoléonien, maintiennent le principe d'interdiction tout en l'adaptant aux nouvelles structures étatiques.

L'article 42 du Code pénal de 1810 classe paradoxalement « le droit d'avoir une arme parmi les droits civiques, civils et de famille », mais cette reconnaissance théorique ne se traduit par

aucune libéralisation pratique.

L'influence des impératifs économiques : la loi Farcy (1885)

La loi du 14 août 1885, dite « loi Farcy », marque une tentative de libéralisation du régime des armes à feu, tout en maintenant les restrictions sur les armes blanches.

Cette distinction témoigne de l'évolution technologique et stratégique : les armes à feu deviennent l'enjeu principal du contrôle étatique, tandis que les armes blanches conservent leur statut

traditionnel d'interdiction.

La préparation du système restrictif moderne

Cette période illustre les tensions entre les impératifs de développement de l'industrie armurière française et les considérations de sécurité intérieure, préfigurant les débats contemporains sur

l'équilibre entre liberté économique et ordre public.

La législation de cette époque prépare le système restrictif qui sera généralisé en 1939.

La rupture de 1939 : l'interdiction généralisée

Le contexte d'adoption du décret-loi du 18 avril 1939

Le décret-loi du 18 avril 1939 constitue l'acte fondateur de la législation française moderne sur les armes.

Adopté dans l'urgence de la préparation au conflit avec l'Allemagne, ce texte instaure un régime d'interdiction générale du port d'armes, exception faite :

- Des services de sécurité

- Tireurs sportifs

- Et chasseurs

Cette mesure, prise grâce aux pouvoirs spéciaux accordés par la loi du 19 mars 1939, n'a jamais été validée par les parlementaires.

Elle témoigne de la priorité donnée par le gouvernement français au désarmement de la population civile, dans la perspective d'éviter une insurrection pendant le conflit.

Les conséquences du régime de Vichy

Sous le régime de Vichy, la violation de cette loi devient passible de la peine de mort.

La loi n°773 du 13 août 1941 et la loi n°1061 du 16 octobre 1941 illustrent l'instrumentalisation de la législation sur les armes à des fins de répression politique et raciale.

Ces dispositions, officiellement abolies par l'ordonnance du 9 août 1944, laissent néanmoins une empreinte durable sur la conception française du contrôle des armes.

L'inversion de la logique juridique

Cette période établit une inversion de la logique juridique fondamentale :

- De l'autorisation de principe avec exceptions à l'interdiction de principe avec dérogations.

Cette transformation constitue un changement de paradigme aux conséquences durables, établissant que l'État peut-on avoir le pouvoir de suspendre les libertés individuelles au nom de considérations d'ordre public.

L'évolution contemporaine : de 1945 à nos jours

La consolidation du régime restrictif (1945-2013)

L'après-guerre ne voit pas de libéralisation du régime issu de 1939.

Les décrets de 1973, 1976 et 1995 consolident et précisent le cadre juridique, sans en modifier l'esprit restrictif.

Le décret du 6 mai 1995 maintient le classement des couteaux en « armes de 6e catégorie » et confirme l'interdiction de port et transport sans motif légitime.

Cette période se caractérise par le développement d'une jurisprudence nuancée.

Les tribunaux français créent une doctrine spécifique concernant les couteaux traditionnels : Opinel, Laguiole, couteau suisse de dimensions classiques bénéficient d'une tolérance

jurisprudentielle, étant considérés comme des outils faisant partie de la tradition française plutôt que comme des armes.

La réforme de 2013 : simplification apparente, complexité maintenue

La loi du 6 mars 2012, entrée en vigueur le 6 septembre 2013, procède à une refonte complète de la classification des armes.

Le passage de huit à quatre catégories (A, B, C, D) viserait à simplifier la réglementation et à l'harmoniser aux normes européennes.

Les couteaux, anciennement classés en 6e catégorie, deviennent des armes de catégorie D.

Cette reclassification ne modifie pas le régime juridique applicable : l'achat et la détention restent libres pour les majeurs, mais le port et le transport demeurent interdits sans motif

légitime, sous peine d'amende pouvant atteindre 15 000€ et d'un an d'emprisonnement.

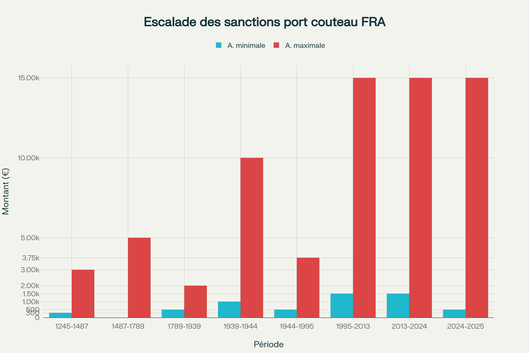

Le durcissement des sanctions financières

L'évolution des sanctions financières révèle une escalade systématique visant à renforcer l'effet dissuasif de la répression.

La progression des amendes maximales :

- De 3 750€ en 1995

- À 15 000€ aujourd'hui

Témoigne d'une conception purement répressive de la justice pénale.

Les évolutions récentes : durcissement et expérimentation (2024-2025)

L'expérimentation de l'amende forfaitaire délictuelle (AFD) de 500€ depuis avril 2024 constitue un tournant majeur.

L'arrêté du 6 juillet 2025 durcit encore les restrictions en classant nommément certains types de couteaux parmi les armes de catégorie D soumises à autorisation préfectorale pour la vente.

Ces évolutions récentes s'inscrivent dans une logique historique longue d'extension progressive du contrôle étatique sur porter un couteau en France.

Cette évolution témoigne d'un processus systématique d'érosion des libertés civiques, transformant progressivement un droit coutumier fondamental en délit passible de sanctions de plus en plus

lourdes.

Les réseaux sociaux amplifient-ils réellement la délinquance au couteau ? Oui, mais à travers des processus psychosociaux complexes qui nécessitent des réponses tout aussi sophistiquées.

Quelle est la meilleure manière de tenir un couteau pour se défendre La prise d'escrime occupe la première position grâce à ses performances exceptionnelles en contrôle de la distance et de sécurité...

Sources :

- https://shs.cairn.info/revue-historique-2014-3-page-547?lang=fr

- http://theses.enc.sorbonne.fr/2007/wenz

- https://journals.openedition.org/abpo/3121?lang=en

- https://journals.openedition.org/chs/240

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Contr%C3%B4le_des_armes_%C3%A0_feu_en_France

- https://journals.openedition.org/cjm/94

- https://journals.openedition.org/cliothemis/742

- https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2248