19/07/2025

Enquête sur les agressions au couteau en Belgique : une analyse de deux décennies

Cette enquête sur les agressions au couteau en Belgique pendant 20 ans révèle des données contradictoires concernant la morbidité à long terme des victimes.

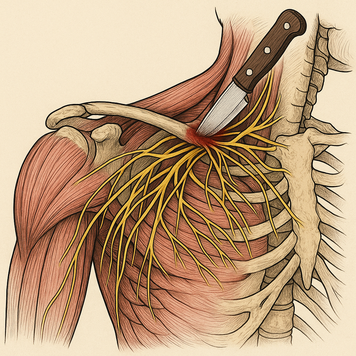

Contrairement aux idées reçues qui se focalisent sur la mortalité, l'étude du Centre Chirurgical Académique de Stuivenberg démontre que les lésions neuromusculaires représentent la véritable

menace sanitaire.

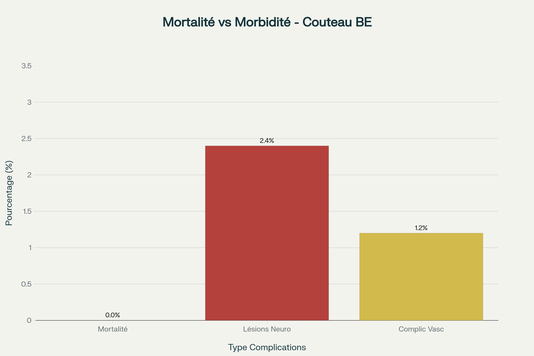

Entre 1990 et 2010, 184 agressions ont été analysées, révélant un paradoxe saisissant : zéro décès hospitalier mais des handicaps permanents touchant 2,4 % des patients.

Ces altercations violentes impliquant des armes blanches génèrent des séquelles neurologiques durables, particulièrement au niveau des membres supérieurs.

Cette analyse remet en question la perception traditionnelle du risque mortel associé aux attaques

au couteau et met en lumière l'importance cruciale de la prise en charge des complications neuromusculaires.

Démographie et caractéristiques des blessures par coup de couteau provoqué par les agressions

Profil démographique des victimes

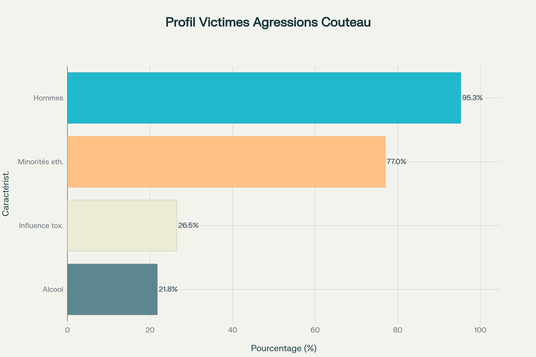

Les données épidémiologiques révèlent un profil spécifique des victimes d'agressions au couteau en Belgique.

L'analyse de ces 184 cas d'agression montre une prédominance masculine écrasante avec 95,3 % d'hommes contre 4,7 % de femmes.

L'âge moyen des patients s'établit à 31,1 (± 9,7 ans), confirmant que les jeunes adultes constituent la population la plus vulnérable aux attaques par arme blanche.

La dimension socio-culturelle est particulièrement significative. Les minorités ethniques représentent 77 % des patients hospitalisés, suggérant des facteurs socio-économiques sont la source de

ces altercations violentes.

Cette surreprésentation interroge sur les mécanismes préventifs à mettre en œuvre.

Facteurs de risque et contexte situationnel

L'intoxication constitue un facteur aggravant majeur dans 26,5 % des cas analysés.

L'alcool domine largement avec 21,8 % des victimes.

Les altercations suivent des pratiques temporels caractéristiques.

Un pic apparaît durant les week-ends, particulièrement le dimanche, avec une concentration nocturne entre 21 h 00 et 7 h00 du matin.

Cette répartition circadienne révèle que 67,5% des agressions surviennent pendant la période de moindre vigilance médicale.

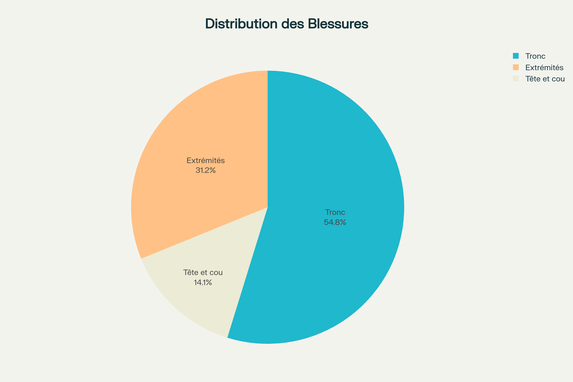

Distribution anatomique des blessures

La localisation des blessures infligées lors des agressions au couteau présente une répartition anatomique spécifique.

Le tronc, incluant le thorax, l'abdomen et le dos, concentre 54,5 % des attaques.

Cette localisation privilégiée s'explique par l'intentionnalité létale des agresseurs visant les organes vitaux.

Les extrémités représentent 31 % des atteintes, constituant souvent des blessures de défense lorsque la victime interpose ses bras pour se protéger.

Ces lésions périphériques, bien que moins menaçantes immédiatement, génèrent les complications les plus invalidantes à long terme.

Résultats clés

Mortalité hospitalière : un paradoxe trompeur

L'analyse révèle un taux de mortalité hospitalière remarquablement faible de 0 % sur la période d'étude.

Ce résultat contraste radicalement avec les perceptions populaires et médiatiques associant systématiquement les agressions au couteau à un risque létal élevé.

Cette absence de décès s'explique par plusieurs facteurs :

- Exclusion des lésions cardiaques transférées vers un centre spécialisé

- Prise en charge précoce

- Et efficacité des protocoles traumatologiques

Cette mortalité nulle ne reflète cependant pas l'absence de conséquences graves.

Environ 80 % des décès par poignardage surviennent avant l'arrivée à l’hôpital, faussant les statistiques de mortalité.

Les victimes qui atteignent le centre de soins présentent donc un pronostic vital globalement favorable.

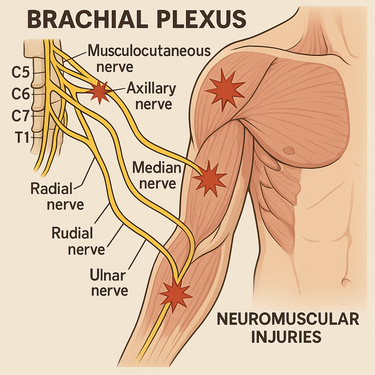

Morbidité neuromusculaire : la véritable menace

Contrairement à la mortalité négligeable, les lésions neuromusculaires constituent le véritable fléau des agressions au couteau.

Ces complications touchent 2,4% des patients avec des déficits permanents, représentant une charge sociale considérable.

La paralysie complète du bras affecte 0,6 % des victimes, générant un handicap fonctionnel majeur.

Les blessures neurovasculaires aux extrémités concernent 34,6 % des patients présentant des atteintes périphériques, démontrant la fréquence élevée des complications neurologiques.

Ces lésions engendrent :

- Des déficits sensoriels durables

- Des troubles moteurs

- Et des douleurs chroniques impactant significativement la qualité de vie

Complications vasculaires et suivi à long terme

Dans cette recherche belge, les complications vasculaires graves affectent 1,2 % des patients, nécessitant des interventions complexes.

Le suivi ambulatoire révèle que seulement 43 % des patients sont revus en consultation, reflétant les difficultés socio-économiques de cette population.

Parmi les patients suivis, 25 % présentent des plaintes persistantes, principalement neuromusculaires et douloureuses.

Méthodologie de recherche 1990 à 2010

Limites et biais méthodologiques

Cette enquête belge présente plusieurs limitations inhérentes à son design rétrospectif.

L'exclusion des lésions cardiaques, transférées vers un centre spécialisé distant de 4 km, sous-estime potentiellement la gravité des agressions.

De plus, 57 % des patients sont perdus de vue lors du suivi, limitant l'évaluation des séquelles à long terme.

Le caractère unique de l'étude peut introduire un biais de sélection lié aux spécificités géographiques et socio-démographiques d'Anvers.

La généralisation de ces résultats à l'ensemble du territoire belge nécessite donc une validation plus détaillées.

Pourquoi les plaies au couteau sont enregistrées chez de jeunes hommes et d'âge moyen appartenant à des minorités ethniques ?

Analyse sociodémographique approfondie

L'analyse sociodémographique révèle des schémas caractéristiques des agressions au couteau en milieu urbain belge.

La prédominance masculine s'inscrit dans une logique comportementale où les hommes jeunes adoptent plus fréquemment des conduites à risque et s'impliquent davantage dans des altercations

violentes.

La surreprésentation des minorités ethniques constitue un élément majeur nécessitant une interprétation nuancée.

Cette proportion, identifiée par l'analyse des patronymes, suggère des facteurs socio-économiques complexes plutôt qu'une prédisposition ethnique à la violence.

Facteurs prédisposant aux altercations violentes

L'âge moyen de 31,1 ans correspond à une période de vie caractérisée par une plus grande exposition aux situations conflictuelles, notamment dans les contextes festifs nocturnes.

Cette tranche d'âge cumule plusieurs facteurs de risque :

- Consommation d'alcool

- Fréquentation d'établissements nocturnes

- Et immaturité dans la gestion des conflits interpersonnels

La consommation de substances psychoactives amplifie significativement le risque d'escalade violente.

Avec 26,5% des victimes sous influence toxique, principalement alcoolique, ces agressions s'inscrivent dans un contexte de désinhibition comportementale favorisant les passages à l'acte

impulsifs.

Implications pour la prévention primaire

Comme dans tous les pays ces caractéristiques démographiques orientent vers des stratégies de prévention ciblées.

Les campagnes de sensibilisation doivent prioritairement viser les jeunes hommes des communautés à risque, notamment dans les contextes festifs et nocturnes où l'alcool facilite les

altercations.

L'identification de cette population vulnérable permet d'adapter les messages préventifs aux réalités culturelles et sociales spécifiques.

Les approches communautaires, impliquant les leaders locaux et les associations, s'avèrent essentielles pour modifier les comportements à risque et promouvoir la résolution pacifique des

conflits.

Implications pratiques

Révision des protocoles de prise en charge hospitalière

Les résultats de cette enquête sur les agressions au couteau en Belgique pendant 20 ans imposent une révision des protocoles hospitaliers.

L'accent doit désormais porter sur l'évaluation systématique des lésions neuromusculaires, même en l'absence de signes cliniques évidents. Un examen neurologique approfondi des extrémités devient

indispensable pour chaque victime d'agression par arme blanche.

Développement de programmes de réhabilitation spécialisés

La morbidité neuromusculaire significative (2,4 % des patients) nécessite la mise en place de filières de réhabilitation spécialisées.

Ces programmes doivent intégrer une prise en charge multidisciplinaire associant neurologie, rééducation fonctionnelle et soutien psychologique adapté aux traumatismes liés aux agressions.

La claudication vasculaire observée chez 1,2 % des patients impose également un suivi vasculaire prolongé.

Formation des professionnels de santé

L'identification précoce des complications neuromusculaires nécessite une formation spécifique des équipes soignantes.

Les urgentistes et chirurgiens traumatologues doivent acquérir une expertise dans l'évaluation des lésions nerveuses périphériques, souvent sous-estimées lors de la prise en charge

initiale.

La mise en place de scores de risque neurologique pourrait améliorer la détection des patients nécessitant une surveillance prolongée.

Cette approche prédictive permettrait d'optimiser l'allocation des ressources vers les victimes les plus susceptibles de développer des séquelles permanentes.

Conclusion

Cette enquête bouleverse la perception traditionnelle du risque associé aux violences par arme blanche.

Le paradoxe entre une mortalité hospitalière nulle et une morbidité neuromusculaire significative révèle l'importance cruciale d'une évaluation complète des conséquences sanitaires.

Les lésions neuromusculaires, touchant 2,4 % des victimes avec des déficits permanents, constituent la véritable menace sanitaire de ces agressions.

Cette morbidité cachée, souvent négligée dans les statistiques de mortalité, génère un coût humain et économique considérable pour la société belge.

L'identification du profil à risque : jeunes hommes de minorités ethniques sous influence alcoolique oriente vers des stratégies et des choix politiques de prévention ciblées.

Ces interventions, associées à une amélioration des protocoles hospitaliers, pourraient significativement réduire l'impact sanitaire.

Cette analyse épidémiologique appelle à une remise en question des recherches sur les agressions au couteau en Belgique plus élargies, multicentriques et prospective, intégrant l'évaluation

systématique des séquelles neurologiques à long terme.

Seule cette approche globale permettra d'optimiser la prise en charge et la prévention de cette violence urbaine persistante.

Pourquoi le Libre Fighting est considéré dangereux pour la self-défense Pour un citoyen lambda, le Libre Fighting augmente plus le danger qu’il n’améliore la survie.

Pourquoi supprimer la vente de couteaux pointus ? L'ensemble dessine une stratégie de prévention situationnelle pertinente pour diminuer la létalité des agressions par arme blanche en Europe...