05/10/2025

Conséquences psychologiques d'une agression au couteau sur les victimes et témoins

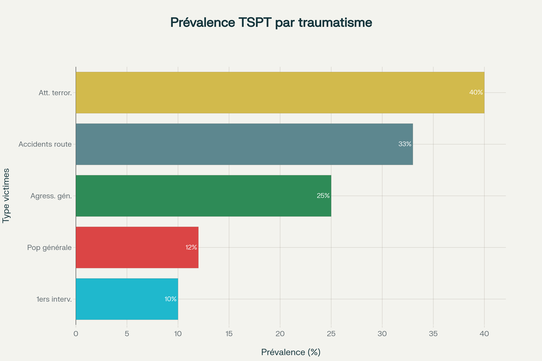

Les recherches récentes révèlent une prévalence élevée du trouble de stress post-traumatique (TSPT) suite aux agressions au couteau : entre 25 % et 40 % chez les victimes directes, et

environ 20 % chez les témoins.

Ces chiffres soulignent l’urgence de mieux comprendre les conséquences psychologiques d’une agression au couteau,

un type de violence particulièrement intime et intrusive.

Contrairement à d’autres formes d’agression, l’usage d’une arme blanche implique :

- Une proximité extrême

- Une intention perçue comme mortelle

- Et une altération profonde du sentiment de sécurité

L’objectif de cet analyse est d’explorer, de manière non exhaustive, les mécanismes psychotraumatiques, l’évolution des symptômes, l’impact sur les témoins, ainsi que les voies de guérison et de

reconstruction.

Car, aussi terrible que cela puisse paraître, ces séquelles ne sont pas une fatalité.

Grâce à une compréhension fine des mécanismes psychotraumatiques, à des interventions précoces et à des stratégies thérapeutiques fondées sur des preuves, il est possible de guérir, de gérer les

symptômes, et d’engager une véritable reconstruction de son identité et d’une vie sociale.

Mécanismes psychotraumatiques spécifiques aux agressions au couteau

Proximité physique et invasion de l’espace personnel

L’agression au couteau se distingue par la proximité physique imposée entre agresseur et victime.

Cette intrusion dans l’espace corporel crée une sensation d’impuissance totale et de vulnérabilité extrême.

La victime perçoit non seulement une menace immédiate, mais aussi une intention meurtrière explicite, ce qui intensifie la terreur psychologique.

Ce contexte favorise une fragmentation de la mémoire traumatique, où les souvenirs ne s’intègrent pas de manière cohérente dans le récit personnel.

Réponse de sidération : un mécanisme neurologique mal compris

La sidération, qui est l’incapacité temporaire à réagir touche 82 % des victimes d’agressions au couteau selon des études françaises.

Ce phénomène neurologique résulte d’une suractivation de l’amygdale, qui paralyse temporairement les centres décisionnels du cortex préfrontal.

Souvent interprétée à tort comme une passivité volontaire, cette réaction de « tétanisation » est en réalité une stratégie de survie primitive.

Elle illustre la complexité des réponses corporelles humaines face à un danger perçu comme inévitable.

Altération de la perception temporelle

Les témoignages de survivants, comme celui du cas « J », révèlent une dissociation temporelle marquée :

- Les moments les plus traumatisants sont revécus au présent, même des mois ou des années plus tard.

Cette rupture dans la continuité temporelle empêche la victime de localiser l’événement dans le passé, alimentant les reviviscences et l’hypervigilance.

Ce mécanisme contribue à la chronicité du traumatisme s’il n’est pas correctement traité.

Prévalence et manifestations du trouble de stress post-traumatique

Données épidémiologiques contrastées

Alors que la prévalence du TSPT dans la population générale est estimée à 12 %, elle atteint 25 % chez les victimes d’agressions violentes, et dépasse 40

% dans les cas d’attaques particulièrement intimes, comme celles impliquant un couteau.

Les témoins directs ne sont pas épargnés :

- Près d’un sur cinq développe un TSPT complet

Ces chiffres soulignent l’ampleur du phénomène et la nécessité d’une détection précoce.

Symptomatologie spécifique aux agressions au couteau

Les victimes d’agressions au couteau développent des symptômes souvent centrés sur les objets tranchants et les contacts physiques.

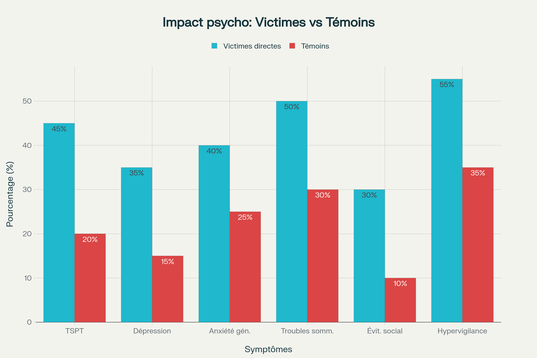

- L’hypervigilance se manifeste par une attention exacerbée aux couteaux, ciseaux ou tout objet pointu (55 % des victimes directes)

- Les reviviscences prennent fréquemment la forme de sensations corporelles liées à la pénétration de l’arme, générant une symptomatologie somatique intense

- L’évitement concerne aussi bien les lieux que les relations intimes, perçues comme potentiellement dangereuses

Troubles associés : dépression, anxiété, insomnie

Au-delà du TSPT, les victimes présentent fréquemment des troubles anxieux généralisés, des épisodes dépressifs majeurs et des perturbations du sommeil.

Ces comorbidités aggravent la détresse psychologique et compliquent la récupération.

Une étude effectué sur une longue période sur 1 360 participants a confirmé que l’exposition à la violence de ce type d’assaut augmente significativement le risque de troubles

mentaux multiples.

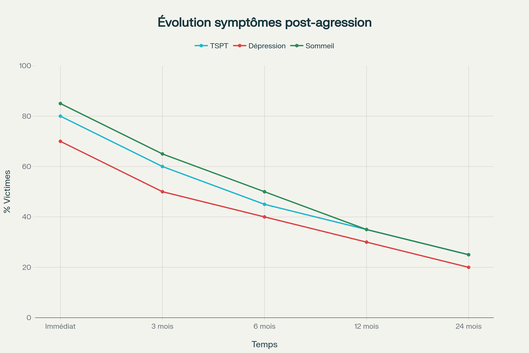

Évolution temporelle et facteurs de chronicité

Trajectoires de récupération non linéaires

Les symptômes de TSPT sont présents chez 80 % des victimes dans les premières heures suivant l’agression, mais diminuent progressivement à 25 % au bout de deux

ans.

Toutefois, chaque personne est différente et cette amélioration n’est ni uniforme ni continue.

Des résurgences symptomatiques surviennent fréquemment aux dates anniversaires, lors d’événements déclencheurs ou en cas de stress secondaire.

Les troubles du sommeil persistent chez 25 % des victimes après deux ans, en raison de perturbations durables du sommeil paradoxal.

Facteurs de vulnérabilité psychosociale

Plusieurs éléments influencent négativement l’évolution post-traumatique :

- L’absence de reconnaissance sociale ou judiciaire (agresseur inconnu, déni de responsabilité)

- Le manque de soutien social (taux de TSPT persistant deux fois plus élevé chez les isolés)

- Les antécédents de santé mentale (87 % des cas chroniques selon l’étude VICTIMS)

- Le sexe : les femmes présentent des taux initiaux plus élevés (16,4 % contre 9,2 % chez les hommes), mais développent souvent une meilleure résilience à long terme

Importance du « sens-making » dans la guérison

La capacité à intégrer l’événement dans une narration cohérente, le « sens-making » (processus par lequel des individus donnent du sens à une expérience), est un prédicteur clé de la

récupération.

Sans cette reconstruction cognitive, le traumatisme reste figé, empêchant toute forme de guérison durable.

C’est pourquoi les interventions précoces visant à stabiliser la mémoire et à restaurer un sentiment de contrôle sont essentielles.

Impact psychologique sur les témoins

Traumatisme vicariant et culpabilité

Les témoins d’agressions au couteau développent fréquemment un traumatisme vicariant, surtout s’ils connaissent la victime ou se sentent impuissants.

Près de 20 % présentent un TSPT complet, et jusqu’à 40 % des symptômes partiels.

La culpabilité liée à l’inaction perçue devient un noyau central de leur détresse, souvent accompagnée d’évitement cognitif et comportemental.

Vulnérabilité des adolescents témoins

Les jeunes exposés à ce type de violence sont particulièrement à risque.

Une étude sur 263 adolescents a montré que les témoins développent des taux de dépression comparables à ceux des victimes directes.

- Leur système de « coping » (processus qu'un individu interpose entre lui et l'événement perçu comme menaçant, pour maîtriser ou diminuer l'impact de celui-ci sur son bien-être) immature et leur vision du monde encore en construction rendent l’intégration de la violence extrêmement difficile, augmentant le risque de troubles durables.

Réponses neurobiologiques mesurables

Même sans être directement agressés, les témoins présentent des altérations biologiques :

- Élévation du cortisol

- Perturbations du rythme circadien

- Troubles du sommeil (30 %)

- Et difficultés de concentration (25 %)

Ces signes objectivent la réalité du traumatisme secondaire et justifient une prise en charge adaptée, souvent négligée.

Mécanismes de résilience et croissance post-traumatique

Narratives de rédemption et transformation identitaire

Le cas de « J » illustre comment certaines victimes parviennent à transformer leur statut de victime en celui de survivant.

Ce processus, appelé « séquence de rédemption », implique une reconfiguration du récit personnel où la souffrance devient source de sens.

Cette reconstruction identitaire favorise l’empathie, la compassion et parfois un engagement social.

Facteurs neurobiologiques protecteurs

La résilience n’est pas uniquement psychologique :

- Elle repose aussi sur des bases biologiques.

Une plasticité élevée facilite le traitement des souvenirs traumatiques, tandis que certains polymorphismes du gène du transporteur de la sérotonine sont associés à une meilleure adaptation au

stress.

L’activation précoce du cortex préfrontal médian, impliqué dans la régulation émotionnelle, constitue un marqueur de bon pronostic.

Stratégies thérapeutiques pour guérir et reconstruire

Pour gérer efficacement le traumatisme et amorcer un processus de reconstruction, plusieurs approches sont validées :

- Les Premiers Secours Psychologiques (PSP), à déployer dans les 72 heures, stabilisent l’état émotionnel et préviennent la chronicité

- La Thérapie Cognitivo-Comportementale focalisée sur le traumatisme (TCC-T) cible le cycle pensées-émotions-comportements avec une efficacité démontrée

- L’EMDR permet un retraitement neurobiologique des mémoires fragmentées, particulièrement utile pour les aspects sensoriels du traumatisme

- Les approches somatiques (comme le TCTSY) réparent la dissociation corps-esprit fréquente après une agression au couteau

Ces interventions, surtout lorsqu’elles sont intégrées dans des modèles de soins coordonnés (ex. : Maisons des Femmes en France), réduisent significativement les taux de TSPT à six mois.

Conclusion

Les conséquences psychologiques d’une agression au couteau dépassent largement la blessure physique.

Elles engendrent un traumatisme profond, marqué par une sévérité élevée de TSPT, des altérations neurobiologiques durables, et un impact étendu aux témoins.

Une réponse systémique intégrant soins médicaux, psychologiques, sociaux et juridiques s’impose pour transformer la souffrance en résilience.

Nombre d'attaques au couteau en France en 2025 Données officielles sur le nombre d'attaques au couteau en France 2025. Bilan des chiffres disponibles, augmentation des violences et problématiques de classification statistique

Sources :

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11760879/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1892772/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2789297/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6156976/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4747238/

- https://journals.lww.com/otainternational/fulltext/2020/03000/prevalence_of_posttraumatic_stress_disorder_in.2.aspx

- https://journals.lww.com/indianjpsychiatry/fulltext/2024/66110/the_psychological_impact_of_disaster_on_first.6.aspx

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6313248/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2967431/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5675529/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3821375/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4689312/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3276433/

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00207640221140287

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10248301/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5826776/