05/09/2025

Comment sensibiliser les jeunes contre la violence au couteau ? Pas de stratégie, des mesures

Un adolescent s'effondre dans une mare de sang. Les sirènes résonnent. Une famille se brise.

Cette scène tragique n'est plus un fait divers isolé : elle illustre une réalité sociologique alarmante qui frappe nos sociétés occidentales.

En 2017, 35 adolescents ont perdu la vie dans des attaques au couteau en Angleterre, révélant l'ampleur d'une

crise générationnelle de santé majeure.

Face à cette escalade, comment sensibiliser les jeunes contre la violence au couteau constitue donc une question cruciale pour les familles et vitale pour les futures générations.

La méthode traditionnelle de prévention par de simples discours à montré ses limites.

Les plans et les campagnes d'information classiques échouent lamentablement à créer l'impact émotionnel nécessaire pour modifier durablement les comportements à risque.

Par contre, les résultats valident que les ateliers de simulation réaliste en milieu hospitalier, dans un environnement sûr et coopératif, peuvent être efficace pour sensibiliser les jeunes et

faciliter un changement de comportement.

- L'approche révolutionnaire développée par l'Imperial College de Londres démontre qu'une stratégie immersive : utilisant des simulations chirurgicales authentiques et des témoignages de victimes réelles, peut transformer radicalement la perception des adolescents.

Cette méthode ne se contente pas d'informer :

- Elle marque les esprits

- Génère une prise de conscience durable

- Et modifie concrètement les attitudes face aux armes blanches.

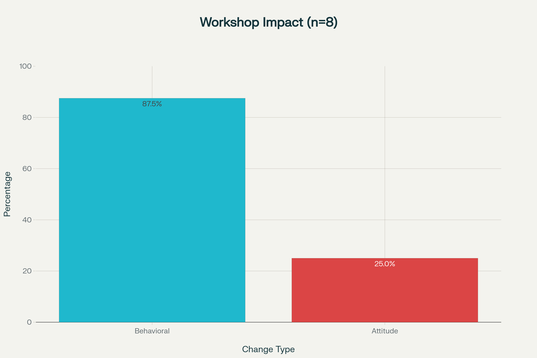

Résultats mesurés sur le changement comportemental des jeunes

Efficacité comportementale mesurée

L'étude menée par Tribe, Harris et Kneebone auprès de 60 adolescents âgés de 13 à 19 ans révèle des résultats encourageants.

L'analyse des entretiens de suivi montre que 87,5 % des participants (7 sur 8) ont développé un changement comportemental significatif après l'atelier de sensibilisation.

Ces transformations incluent une réticence accrue à s'impliquer dans des situations de violence et une volonté renforcée d'aider les victimes de coups de couteau.

Le plan de prévention basé sur la simulation séquentielle a généré des réactions particulièrement marquantes.

Un participant témoigne : « Avant, je me serais impliqué et j'aurais essayé d'enlever le couteau à celui qui l'avait, mais en voyant le gars qui s'est fait poignarder, ça fait réfléchir ».

Cette transformation d'attitude démontre l'efficacité de l'approche pour désarmer les réflexes de confrontation directe.

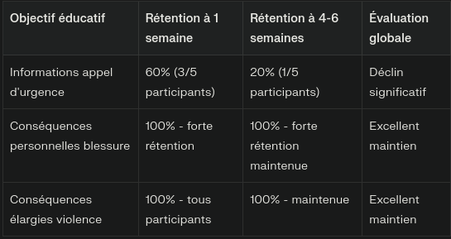

Rétention des connaissances critiques

L'évaluation révèle une rétention différenciée selon les objectifs pédagogiques.

Les conséquences personnelles et élargies de la violence conservent un taux de mémorisation de 100 % même 4 à 6 semaines après la participation aux ateliers.

Cette persistance contraste avec les informations techniques sur les appels d'urgence, dont la rétention chute de 60 % à 20 % entre la première et la sixième semaine.

La dimension émotionnelle joue un rôle déterminant dans cette mémorisation. Un adolescent confie plusieurs semaines après l'atelier :

- « Le sac de caca, ça ne quittera jamais ma mémoire », en référence aux conséquences chirurgicales visualisées durant la simulation.

Cette marque indélébile illustre comment une stratégie pédagogique incarnée peut ancrer durablement les messages de prévention.

Impact sur les comportements d'aide

L'acquisition de compétences de premiers secours constitue un bénéfice collatéral significatif.

Les participants expriment une meilleure compréhension des gestes qui peuvent sauver :

- « Je ne savais pas qu'il fallait comprimer la blessure pour faire coaguler le sang, c'est une chose que je ferais si je voyais quelqu'un avec une blessure par arme blanche ».

Cette connaissance pratique transforme potentiellement des témoins passifs en acteurs de secours efficaces.

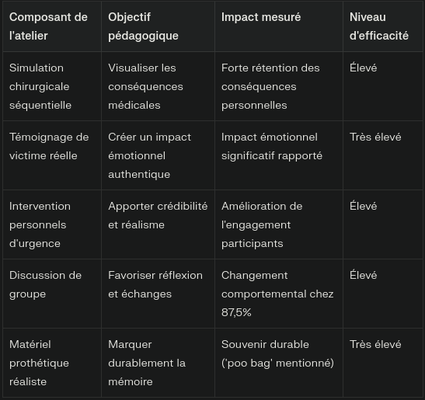

Méthodes de simulation réaliste pour la prévention violence couteau

Architecture de l'intervention pédagogique

La méthodologie repose sur trois composants synergiques :

- La simulation chirurgicale séquentielle

- Le témoignage authentique

- Et la discussion collective.

Le dispositif mobile permet d'atteindre les publics les plus vulnérables dans leur environnement familier.

Cette approche territoriale respecte le principe « leur terrain, leurs conditions », favorisant l'engagement des participants.

La simulation séquentielle reconstitue le parcours complet d'une victime :

- Intervention des secours

- Opération chirurgicale d'urgence

- Et dialogue avec le patient porteur d'une stomie intestinale (création d’un anus artificiel au niveau de l'abdomen) consécutive à ses blessures

Cette progression narrative immerge les adolescents dans la réalité médicale sans édulcorer les conséquences traumatiques.

Sélection et caractérisation des participants

Les deux groupes d'étude présentent des profils contrastés.

Le premier atelier réunit 48 élèves de 13 à 14 ans issus de projets d'aide scolaire, tandis que le second accueille 12 adolescents de 14 à 19 ans du programme

d'inclusion sociale « Saracens HITZ ».

Cette diversité permet d'évaluer l'adaptabilité de la méthode selon les contextes socio-éducatifs.

L'évaluation qualitative combine observations directes, enregistrements audiovisuels et entretiens.

Les objectifs pédagogiques préalablement définis orientent l'analyse :

- Rétention d'informations d'urgence

- Compréhension des conséquences personnelles

- Et perception des impacts sociétaux élargis

Protocole d'évaluation longitudinale

Le suivi comportemental s'effectue en deux temps : entretiens à une semaine puis à 4 à 6 semaines après les ateliers.

Cette approche évolutive mesure la persistance des acquis et l'émergence de modifications comportementales durables.

L'analyse thématique via identifie les schémas récurrents dans les témoignages participants.

Discussion de l'impact éducatif et des stratégies d'intervention

Mécanismes psychopédagogiques efficaces

L'efficacité supérieure de certains composants s'explique par leur capacité à mobiliser simultanément plusieurs canaux sensoriels et émotionnels.

Le matériel réaliste crée un « ancrage mémoriel » particulièrement puissant.

- Un formateur observe : « Ils regardent tous les entrailles (du modèle), tout le reste n'est que décoration ».

Cette focalisation visuelle décuple l'impact pédagogique comparativement aux approches déductives traditionnelles.

Le témoignage de victimes réelles introduit une dimension authentique irremplaçable.

Cette stratégie humanise les conséquences abstraites et transforme les statistiques en récits personnels tangibles.

L'émotion devient alors vecteur d'apprentissage, créant des connexions neuronales durables entre l'expérience vécue et les messages préventifs.

Adaptation selon les profils de participants

L'analyse comparative révèle des différences d'engagement selon l'origine des groupes.

Les participants du programme d'inclusion sociale manifestent une réceptivité supérieure, attribuée à leur environnement moins formel et à leur participation volontaire.

Cette observation plaide pour une personnalisation des interventions selon les contextes institutionnels.

La taille des groupes influence significativement la qualité des échanges.

Les effectifs restreints (12 participants maximum) favorisent l'intimité nécessaire aux discussions sensibles.

Cette dimension logistique conditionne l'efficacité pédagogique et doit orienter la planification des futures interventions pour stopper efficacement les comportements à risque.

Transférabilité et déploiement à grande échelle

La mobilité du dispositif constitue son principal atout stratégique.

Cette flexibilité permet d'atteindre les populations les plus éloignées des circuits éducatifs traditionnels.

Cependant, la complexité logistique (11 intervenants spécialisés) peut limiter la reproductibilité. Le développement de versions simplifiées préserverait l'impact tout en réduisant les

contraintes opérationnelles.

L'intégration dans les milieux scolaires nécessiterait une adaptation temporelle et thématique.

La collaboration avec les établissements hospitaliers locaux pourrait démultiplier les capacités d'intervention tout en préservant l'authenticité médicale essentielle à la crédibilité du

dispositif.

Limitations du dispositif mobile de sensibilisation anti-violence

Contraintes méthodologiques et échantillonnage

L'étude présente plusieurs biais significatifs limitant la généralisation des résultats.

La collecte indirecte de données pour le premier atelier, via les témoignages d'enseignants, affaiblit la validité des conclusions.

Cette médiation introduit des distorsions potentielles dans l'interprétation des réactions adolescentes.

L'impossibilité d'interviewer la même cohorte aux deux périodes de suivi compromet l'analyse dans le temps.

Cette rupture méthodologique empêche de tracer précisément l'évolution individuelle des attitudes et des comportements.

La taille restreinte de l'échantillon final (8 entretiens) limite également la robustesse statistique des conclusions.

Sélection et représentativité des participants

La composition des groupes introduit des biais de sélection notables.

Quatre participants du second atelier avaient déjà assisté à des sessions de sensibilisation antérieures.

Cette exposition préalable peut artificiellement améliorer les résultats en renforçant des messages déjà intégrés ou, inversement, en réduisant l'effet de nouveauté.

Contrairement aux attentes, les participants présentaient un niveau d'intégration sociale supérieur aux prévisions et une exposition limitée à la violence réelle.

Cette inadéquation entre public cible théorique et effectif questionne l'optimisation du ciblage pour maximiser l'impact préventif.

Limites temporelles et géographiques

L'évaluation se concentre uniquement sur la région londonienne, limitant la transférabilité culturelle et contextuelle.

Les spécificités socio-économiques et ethniques de cette zone peuvent influencer la réceptivité aux messages préventifs de manière non généralisable.

Le suivi maximal de six semaines reste insuffisant pour mesurer l'impact comportemental à long terme.

Les véritables modifications d'attitude nécessitent souvent plusieurs mois pour se stabiliser et s'exprimer concrètement dans les situations à risque réelles.

Conclusion

Cette recherche valide malgré tout l'hypothèse selon laquelle comment sensibiliser les jeunes contre la violence au couteau passe par des approches immersives et émotionnellement

engageantes.

L'efficacité comportementale de 87,5 % démontre le potentiel transformateur des simulations médicales réalistes dans la prévention de la violence juvénile.

La persistance des conséquences personnelles et sociétales, maintenue à 100 % après six semaines, confirme la supériorité de cette méthode sur les approches purement discursives.

Cependant, les limites méthodologiques appellent des études complémentaires à plus large échelle et sur des durées étendues.

L'intégration de cette stratégie dans les politiques publiques de prévention nécessiterait une adaptation logistique préservant l'authenticité médicale tout en optimisant la

reproductibilité.

L'enjeu demeure de transformer ces résultats prometteurs en dispositifs pérennes, capables d'équiper durablement les adolescents face aux pressions sociales vers la violence armée.

Nombre d'homicides au couteau en 2024 Les statistiques criminelles mondiales révèlent une réalité préoccupante concernant l’impossibilité de quantifier le nombre d'homicides au couteau en 2024

Les méthodes d'intervention de la police japonaise contre les attaques au couteau Jusqu'aux années 1990, les policiers japonais utilisaient des boucliers en duralumin, lourds et opaques. L'incident de l'Asama Sanso en 1972, où...