02/09/2025

Analyse de l'expérience d'une attaque au couteau vécue d'un homme : réalité et processus de récupération

L'analyse de l'expérience d'une attaque au couteau vécue d'un homme révèle une réalité qui dépasse largement l’évènement traumatique initial.

Cette étude phénoménologique (observation et description des phénomènes et de leurs modes d'apparition, considéré indépendamment de tout jugement de valeur) (1), menée par des chercheurs

de l'Université métropolitaine de Manchester.

- Elle examine l'expérience vécue d'un survivant de 55 ans, identifié sous le pseudonyme "J", victime d'une agression extrêmement violente de 20 à 25 minutes dans son domicile.

L'attaque impliquait l'usage d'un couteau, mais également d'autres méthodes (morsures, étranglement, suffocation,

coups de marteau).

Cette observation approfondie offre un retour d'expérience unique sur les mécanismes psychologiques de récupération et les processus de transformation identitaire post-traumatique.

L'étude révèle que la récupération constitue un processus temporel laborieux, caractérisé par des séquences de réhabilitation et une transformation progressive de l'identité sociale de la victime

vers celle de survivant.

Résultats de l'étude : témoignage direct et retour d'expérience

Identification de trois thèmes principaux

L'analyse phénoménologique a permis d'identifier trois thèmes majeurs dans le récit de J.

- Le premier thème concerne le basculement linguistique du passé au présent lors de la narration des éléments traumatiques.

Cette observation révèle que J utilise le passé pour décrire les éléments contextuels non-traumatiques, mais bascule automatiquement au présent lors du récit de l'agression elle-même.

Cette transition linguistique indique une réincarnation de l'expérience, suggérant une mémoire imagée spécifique liée à des niveaux de bien-être plus élevés.

- Le deuxième thème identifie la présence de séquences réhabilitation dans le récit de J.

Ces séquences transforment progressivement les circonstances négatives en issues positives. J se décrit comme « chanceux » à plusieurs reprises et parvient à identifier des éléments positifs même

dans les moments les plus difficiles.

Par exemple, il mentionne sa proximité avec un hôpital et l'arrestation rapide de son agresseur comme des facteurs favorables.

Processus de transformation identitaire

Le troisième thème révèle que donner du sens constitue un processus temporel.

Cette étude montre comment J conceptualise son expérience comme faisant partie d'un voyage plus long vers la récupération.

L'analyse met en évidence deux sous-thèmes significatifs :

- « le long voyage » et « la recherche d'appartenance ».

Ces éléments illustrent comment la récupération s'étend bien au-delà de la tragédie initial et implique une reconstruction progressive de l'identité sociale.

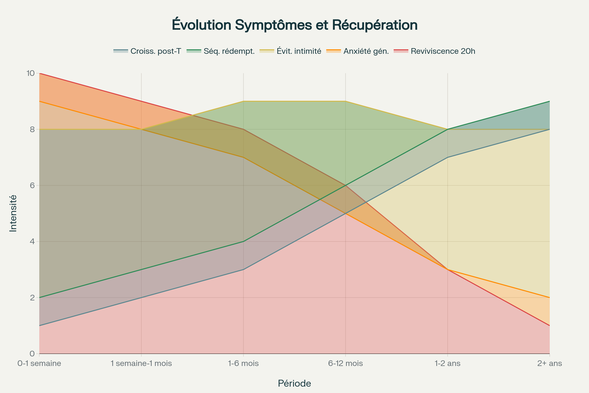

Manifestations temporelles du trauma

L'étude révèle des manifestations temporelles spécifiques du trauma. Durant la première année, J éprouvait une détresse intense chaque soir à 20 h 00, heure exacte de l'agression.

Cette reviviscence temporelle s'est progressivement atténuée, bien qu'il continue d'y penser sans anxiété associée. Cette évolution illustre le processus naturel de désensibilisation et

d'intégration de l'expérience traumatique dans le récit de vie personnel.

Analyse approfondie : les effets psychologiques observés

Implications théoriques des séquences de réhabilitation

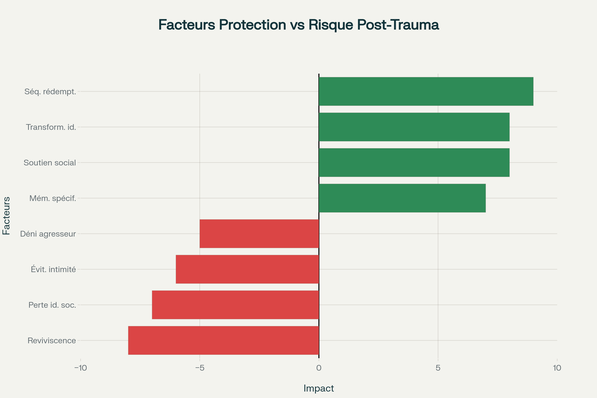

Les séquences de réhabilitation observées dans le récit de J s'alignent avec les recherches sur l'identité narrative qui associent ces schémas à des niveaux supérieurs de bonheur et de

bien-être.

Cette observation suggère que la capacité à recadrer les expériences traumatiques dans un contexte transformationnel constitue un facteur protecteur important.

Les séquences de réhabilitation permettent aux victimes de maintenir l'espoir et la confiance face aux situations difficiles, facilitant ainsi le processus de récupération.

L'analyse révèle également comment J évite de s'identifier explicitement comme une « victime », préférant des formulations indirectes.

Cette réticence à adopter l'identité de victime pourrait refléter un processus adaptatif où l'individu transforme sa perception de soi de victime vers survivant, processus documenté dans la

littérature comme favorisant la récupération masculine après un trauma.

Transformation de l'identité sociale

Le modèle social de changement d'identité offre un cadre d'interprétation rationnel pour comprendre l'expérience de J.

L'étude montre comment J a vécu des pertes identitaires significatives (emploi, logement, relations) mais a également développé de nouvelles identités sociales.

Sa décision de soutenir l'expulsion de son agresseur représente un tournant décisif, lui permettant de clôturer définitivement ce chapitre de sa vie.

Recherche d'appartenance et soutien social

L'analyse met en évidence la recherche active de J pour établir des connections avec d'autres victimes de crimes violents.

Cette quête d'appartenance illustre l'importance du soutien social dans la récupération.

Bien qu'il n'ait pas trouvé ces connections au moment de l'étude, sa démarche révèle un besoin fondamental de validation et de compréhension partagée qui pourrait être adressé par des groupes de

soutien spécialisés.

Méthodologie de l'étude : analyse de l'expérience traumatique vécue

Approche phénoménologique interprétative

L'étude utilise l'Analyse Phénoménologique Interprétative (IPA) pour examiner l'expérience vécue de J.

L'approche IPA permet d'accéder aux processus de construction de sens de l'individu à travers une double herméneutique :

- L'interprétation du chercheur sur l'interprétation du participant.

L'entretien, d'une durée d'environ 80 minutes, a été mené à distance.

Cette durée s'aligne avec les recommandations méthodologiques pour la recherche IPA, qui suggèrent des entretiens de 60 à 90 minutes pour obtenir des données suffisamment riches et détaillées.

Cadre théorique du monde vécu

L'analyse s'appuie sur les quatre critères du monde vécu :

- La temporalité

- La spatialité

- L'intersubjectivité

- Et l'incarnation

Cette approche permet d'examiner tous les éléments de l'expérience vécue et pas seulement ceux qui apparaissent le plus proéminents dans les données transcrites.

La temporalité explore la perception du temps par J, la spatialité examine sa relation à l'espace et aux lieux, l'intersubjectivité analyse ses relations avec autrui, et l'incarnation considère

l'expérience corporelle et sensorielle.

Considérations éthiques

L'étude a reçu l'approbation éthique institutionnelle et J a fourni son consentement éclairé.

Les chercheurs ont reconnu leur manque d'expérience directe avec la criminalité violente par couteau, ce qui limite l'influence des préconceptions médiatiques.

J a eu l'opportunité de relire le premier brouillon de l'analyse et a confirmé que les résultats reflétaient fidèlement son expérience.

Processus temporel de récupération : donner du sens au trauma

Le long voyage vers la récupération

Le sous-thème du « long voyage » révèle comment J conceptualise son expérience comme un processus étendu dans le temps, dépassant largement l’évènement traumatique initial.

Cette temporalité étendue se manifeste particulièrement dans ses descriptions de la récupération physique et des procédures judiciaires.

J utilise des références temporelles spécifiques pour documenter sa progression, créant un récit de développement personnel à travers l'adversité.

- Cette perspective temporelle permet à J d'intégrer des points de retournement causaux dans ses séquences de réhabilitation.

Chaque référence temporelle marque un obstacle surmonté, rapprochant J d'issues positives comme le verdict de culpabilité et la sentence de prison pour l'agresseur.

Cette structuration narrative facilite l'intégration de l'expérience traumatique dans un récit de vie cohérent.

Projection dans l'avenir et évitement relationnel

L'analyse révèle que J projette certaines difficultés dans la perception de son avenir, particulièrement concernant les relations intimes.

- Sa décision d'éviter les relations amoureuses depuis six ans illustre une zone de perte d'identité sociale non résolue.

Cette évitement représente une stratégie de contrôle face à la vulnérabilité perçue, reflétant un schéma comportemental déjà adopté lors de sa prise de conscience de son orientation sexuelle.

Recherche d'appartenance sociale

Le processus de recherche d'appartenance de J illustre ses efforts pour établir de nouvelles identités sociales après les pertes significatives liées au trauma.

- Sa quête active de connections avec d'autres victimes de crimes violents révèle un besoin de validation et de compréhension partagée.

Cette démarche représente une tentative de gain d'identité sociale pour compenser les pertes subies, processus essentiel pour maintenir le bien-être après un changement de vie majeur.

Forces et limites de l' étude : implications pour la sécurité personnelle

Forces méthodologiques transférable

L'étude présente plusieurs forces méthodologiques significatives. La richesse des données obtenues de ce cas unique permet une compréhension approfondie des mécanismes psychologiques facilitant

la croissance post-traumatique.

La transférabilité des résultats aux victimes d'expériences traumatiques, y compris la criminalité violente par couteau, constitue un atout majeur pour informer les stratégies de

prévention.

La compréhension que la croissance post-traumatique et la récupération constituent des processus continus revêt une importance particulière dans le contexte de la criminalité par couteau.

Cette continuité temporelle souligne la nécessité pour les soignants de maintenir un accompagnement à long terme des victimes, particulièrement crucial compte tenu du chevauchement

victime-agresseur documenté et du fait que la victimisation antérieure constitue un facteur de risque pour la délinquance future.

Limitations et considérations critiques

Une limitation importante concerne la richesse excessive des données, qui a nécessité de limiter l'analyse à certains aspects de l'expérience de J.

Les expériences du système de justice pénale, par exemple, dépassaient le cadre de l'analyse actuelle mais mériteraient une étude séparée pour comprendre les processus de re-traumatisation

potentiels liés aux procédures judiciaires.

La nature de l'IPA limite la généralisation statistique des résultats. Cependant, l'objectif de l'IPA n'est pas la généralisation mais la production de connaissances transférables.

L'analyse d'un cas unique, malgré ses limitations en termes de représentativité, offre des perspectives précieuses pour élaborer la recherche future et informer les interventions pratiques.

Directions pour la recherche future

Les résultats suggèrent plusieurs directions encourageantes pour la recherche future. L'investigation de l'efficacité de l’adaptation du cadrage narratif de réhabilitation dans le traitement des

victimes de criminalité par couteau constitue une piste prioritaire.

Ces stratégies semblent avoir facilité la croissance post-traumatique de J et pourraient avoir un impact positif sur d'autres victimes.

L'exploration que l’aboutissement de la récupération de la criminalité violente par couteau peut être conceptualisée comme un processus de transformation d'identité sociale ouvre des perspectives

théoriques importantes.

Cette approche pourrait encourager le développement d'interventions basées sur la promotion d'identités sociales partagées et la continuité identitaire dans le traitement des victimes.

Conclusion

Cette analyse de l'expérience d'une attaque au couteau vécue d'un homme révèle une réalité délicate où la récupération dépasse largement le moment traumatique initial.

L'étude souligne l'importance du processus de réhabilitation dans le rétablissement et l'importance de reconnaître l'expérience traumatique comme transformatrice de l'identité sociale.

Cette observation met en évidence la nécessité d'approches de prévention qui reconnaissent la nature temporelle étendue de la récupération et favorisent la transformation identitaire

positive.

Les implications pratiques suggèrent l'intégration de stratégies narratives de réhabilitation et de soutien à l'identité sociale dans l'accompagnement des victimes de violence par arme blanche.

Les méthodes d'intervention de la police japonaise contre les attaques au couteau Jusqu'aux années 1990, les policiers japonais utilisaient des boucliers en duralumin, lourds et opaques. L'incident de l'Asama Sanso en 1972, où...

Le mélange entre criminalité à l'arme blanche et au couteau La confusion entretenue entre armes blanches et couteaux fausse l'évaluation des phénomènes criminels et compromet l'efficacité des politiques...

Sources :

- (1) https://www.cnrtl.fr/definition/ph%C3%A9nom%C3%A9nologie

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11760879/#sec3-behavsci-15-00089

- https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33574129/

- https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1359178922000556?via%3Dihub

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0011392120932972

- https://www.sccjr.ac.uk/wp-content/uploads/2014/01/SCCJR_Report_No_04.2013_Knife_Crime_Interventions.pdf