18/07/2025

Arts martiaux traditionnels français : entre efficacité pratique et patrimoine culturel

Les arts martiaux traditionnels français constituent un patrimoine martial exceptionnel, regrettablement méconnu du grand public.

Contrairement aux disciplines asiatiques centrées sur la spiritualité, les arts martiaux français privilégient l'efficacité pratique et l'adaptabilité aux situations réelles.

Cette approche pragmatique, développée sur plusieurs siècles, révèle une culture du combat profondément ancrée dans l'histoire hexagonale.

L'analyse de nos disciplines dévoile une richesse technique unique, allant des arts vivants comme la savate boxe française aux traditions disparues comme la lutte parisienne, témoignant d'une

inventivité martiale constante et d'une capacité d'adaptation aux contextes urbains et militaires.

Analyse du patrimoine martial français

Diversité géographique et temporelle

Le patrimoine martial français s'étend sur plusieurs siècles et couvre l'ensemble du territoire national, incluant les territoires d'outre-mer.

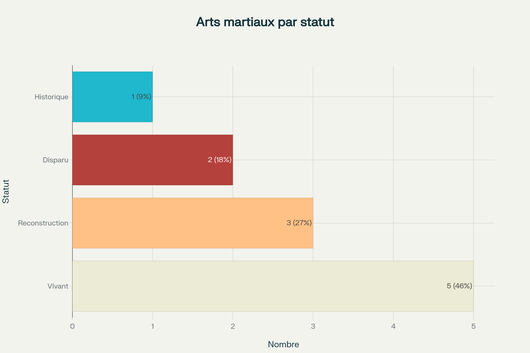

Les recherches révèlent onze disciplines principales, réparties entre :

- Cinq arts vivants (45,5 %)

- Trois en reconstruction (27,3 %)

- Deux disparus (18,2 %)

- Et un historique (9,1 %)

Cette diversité témoigne d’une incroyable richesse culturelle française et d’une adaptation des techniques de combat aux spécificités régionales et professionnelles.

Répartition des arts martiaux français par statut actuel

Reconnaissance institutionnelle progressive

L'inscription de la savate boxe française à l'Inventaire du patrimoine culturel immatériel français en 2015 marque enfin une étape cruciale dans la reconnaissance officielle.

Le gouren breton bénéficie également de cette reconnaissance patrimoniale.

L'Amicale des Arts Martiaux Français (AAMF), créée en 2022, et la Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens (FFAMHE), fondée en 2011, structurent et préserve le développement

de ces disciplines.

Spécificités techniques et tactiques

Les arts martiaux français se distinguent par leur approche « polytechnique » qui privilégie la complémentarité des disciplines plutôt que leur spécialisation exclusive.

Cette vision d’ensemble, illustrée par la devise « Rien ne se nuit, tout se complète » de la méthode Lafond, constitue une caractéristique fondamentale de l'approche française des arts martiaux.

Culture du combat profondément ancrée dans l'histoire et la géographie

Origines urbaines et militaires

Les arts martiaux traditionnels français trouvent principalement leurs origines dans les contextes urbains du XIXe siècle et les nécessités militaires.

La savate boxe française naît dans les rues de Paris vers 1825 avec Michel Casseux, tandis que l'escrime à la baïonnette se développe sur les champs de bataille napoléoniens avec la famille

Pinette.

Cette origine urbaine et militaire explique l'orientation pragmatique de ces disciplines, conçues pour répondre à des besoins concrets de défense personnelle et de combat.

Adaptations professionnelles et régionales

Chaque région française a développé ses propres techniques martiales en fonction des activités locales.

Le chausson marseillais, pratiqué par les marins, privilégiait les coups de pieds hauts et fluides adaptés aux espaces confinés des navires.

Les luttes régionales comme :

- Le gouren breton

- La lutte provençale

- La lutta mora

- Le Danmyé

- Le Moringue

- Le Mayolè

- Ou la lutte bourguignonne témoignent de cette adaptation aux traditions locales et aux fêtes patronales.

Influence des classes sociales

Les arts martiaux français reflètent les stratifications sociales de leur époque.

La lutte parisienne était enseignée dans les salles d'armes parisiennes où la population bourgeoise apprenaient à se défendre contre les Apaches des quartiers populaires.

Cette dimension sociale explique le développement d'une approche martiale orientée vers l'efficacité immédiate plutôt que vers la contemplation spirituelle asiatique.

Les arts martiaux disparus

La lutte parisienne : « summum » de l'efficacité

La lutte parisienne représente l'archétype de l'efficacité martiale française.

Cette discipline hybride combinait :

- Des techniques de percussion

- Des saisies

- Des projections

- Et du combat rapproché

Bernard Rambaud, surnommé « La Résistance », illustra cette polyvalence en battant successivement un lutteur savoyard et un boxeur anglais lors de la même soirée en 1850.

L'interdiction de cette discipline en 1956 par les autorités, notamment les techniques de coups de tête, genou et coude, marqua la fin d'une tradition martiale exceptionnellement complète.

Le chausson marseillais : art martial maritime

Le chausson marseillais était une adaptation admirable des contraintes maritimes.

Cette discipline intégrait le roulis maritime dans sa gestuelle, transformant la contrainte en avantage tactique.

Les techniques privilégiaient les coups de pieds hauts et fluides, parfaitement adaptés aux espaces restreints des embarcations.

La défaite de Ginoux, dernier spécialiste authentique, face à Charles Charlemont en 1896, symbolise la disparition de cette tradition spécialisée.

Impact de la modernisation

La disparition de ces arts martiaux s'explique par :

- L'urbanisation

- La modernisation des modes de vie

- Et l'absence de documentation écrite systématique.

Ces pratiques, transmises oralement et échappant aux codifications officielles, n'ont pas survécu aux transformations sociales du XXe siècle.

Les arts martiaux vivants

La savate boxe française : joyau du patrimoine martial

La savate boxe française constitue l'unique discipline de combat pieds-poings développée en Europe.

Son évolution de la savate traditionnelle vers la boxe française moderne, grâce à l'intégration des techniques de poing de Charles Lecour, illustre la capacité d'innovation des arts martiaux

français.

Les techniques codifiées (fouetté, chassé, direct, crochet) et les surfaces de frappe spécifiques (tête, flanc, jambes) témoignent d'une approche scientifique du combat à distance.

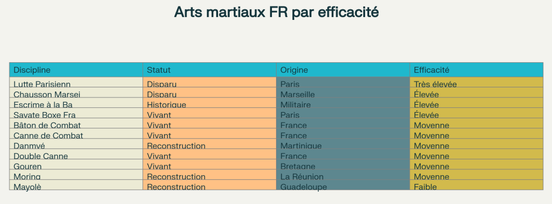

Tableau comparatif de l'efficacité pratique des arts martiaux français

Les arts d'armes : canne et bâton

La canne de combat, avec ses six coups codifiés et son arme de 95 cm en châtaignier, représente l'évolution d'un art de défense personnelle vers un sport de combat

réglementé.

Le bâton de combat, utilisant une arme de 1,40 m maniée à deux mains, et la double canne, exigeant une coordination complexe entre deux armes, complètent cet arsenal sophistiqué.

Le gouren : tradition celtique vivante

Le gouren breton, avec ses 1700 licenciés répartis dans cinquante clubs, démontre la vitalité des traditions martiales régionales.

Cette lutte debout, où l'objectif consiste à projeter l'adversaire sur le dos avec les deux omoplates touchant simultanément le sol, préserve un patrimoine technique millénaire tout en s'adaptant

aux exigences sportives contemporaines.

Écoles et lignées historiques

L'école Charlemont : référence technique

L'Académie Charlemont, fondée en 1887 à Paris, constitue l'institution la plus emblématique des arts martiaux français.

Joseph Charlemont (1839-1929) codifie la boxe française moderne, tandis que son fils Charles (1862-1944) devient champion du monde amateur en 1900.

Cette lignée établit les standards techniques encore utilisés aujourd'hui, démontrant la pérennité des méthodes françaises.

La Méthode Lafond : synthèse moderne

La Méthode R. & J. Lafond illustre la capacité de synthèse des arts martiaux français.

Roger Lafond (1911-2006) développe une approche intégrant escrime, savate, canne, bâton et techniques d'autodéfense dans un système cohérent.

Cette méthode, privilégiant le tir « par devant » plutôt que « par développement », témoigne de l'évolution continue des arts martiaux français.

Lignées familiales et professionnelles

Les recherches révèlent l'existence de transmissions familiales et professionnelles spécifiques.

La famille Pinette développe l'escrime à la baïonnette sur les champs de bataille napoléoniens, créant une méthode qui influence toute la tradition militaire française.

Louis Leboucher (1807-1866) développe une méthode de canne particulièrement vigoureuse, sa « défense du voyageur » en trois leçons attirant de nombreux étrangers de passage à Paris.

Implications pratiques et enjeux contemporains

Efficacité opérationnelle et défense personnelle

L'analyse comparative révèle que les arts martiaux français disparus, notamment la lutte parisienne, présentaient une efficacité opérationnelle supérieure aux disciplines actuelles.

Cette efficacité résultait de leur conception pragmatique, orientée vers les confrontations réelles plutôt que vers la compétition sportive.

Les techniques offraient une réponse adaptée à diverses situations de combat.

Défis de transmission et de modernisation

La préservation du patrimoine martial français fait face à plusieurs défis contemporains.

La concurrence des arts martiaux asiatiques dans l'imaginaire collectif place paradoxalement la France en position de redécouverte de son propre patrimoine.

Cette situation nécessite un travail de sensibilisation et de valorisation culturelle, particulièrement auprès des jeunes générations attirées par les disciplines orientales marketing.

Perspectives de développement international

L'internationalisation des arts martiaux français s'illustre par la création d'une Fédération Internationale de Savate en 1985.

Cette expansion internationale démontre le potentiel de rayonnement de ces disciplines lorsqu'elles bénéficient d'un soutien institutionnel approprié.

L'exemple de la savate, discipline olympique potentielle, ouvre des perspectives prometteuses pour l'ensemble du patrimoine martial français.

Conclusion

Les arts martiaux traditionnels français constituent un patrimoine exceptionnel qui témoigne d'une approche unique du combat, privilégiant l'efficacité pratique sur la dimension

spirituelle.

Cette spécificité française, développée dans les contextes urbains et militaires, a produit des disciplines remarquablement adaptées aux situations réelles de confrontation.

La richesse technique, la diversité géographique et culturelle, ainsi que la capacité d'innovation continue positionnent ces arts martiaux comme un élément distinctif du patrimoine culturel

français.

L'avenir de ces disciplines ne dépend que de leur capacité à concilier :

- Authenticité traditionnelle

- Adaptation au marketing contemporain

- Préservation patrimoniale

- Et développement international.

Les initiatives de reconnaissance officielle, la structuration institutionnelle et la recherche historique approfondie constituent autant d'atouts pour une renaissance du patrimoine martial français dans le contexte de la défense personnelle moderne.

09/07/2025

Liste des arts martiaux français russes et post-soviétiques La recherche révèle la richesse exceptionnelle du patrimoine martial russe et post-soviétique, avec...

L'art martial le plus pratiqué au monde Les arts martiaux de combat demeurent fortement masculin. Le Jiu-Jitsu brésilien et les arts martiaux philippins affichent 85 % d'hommes contre...

Sources :

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mayol%C3%A8

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Morengy

- https://fr.wikipedia.org/wiki/Danmy%C3%A9

- https://journals.openedition.org/asterion/5629

- https://www.loeildorenligne.com/product-page/la-baïonnette-histoire-d-une-escrime-de-guerre

- https://www.batoncanne.com/canne-de-combat/double-canne-2/

- http://id.erudit.org/iderudit/1048357ar

- https://artsmartiauxfrancaisaamf.blogspot.com

- https://www.fflutte.com/disciplines-associees/gouren/

- https://www.napoleon.org/magazine/livres/la-baionnette-histoire-dune-escrime-de-guerre/

- https://theses.fr/1998BOR21003

- http://jdcorse.fr/JDC2/la-lutta-mora-un-sport-identitaire