06/02/2022

La vidéosurveillance est inefficace : une illusion sécuritaire coûteuse

La vidéosurveillance est inefficace dans la lutte contre la criminalité, malgré une adoption massive et une légitimité sociale croissante.

Bien qu’elle soit perçue comme un outil moderne de prévention, les données factuelles montrent une contribution marginale à l’élucidation des délits.

Dans de nombreuses villes, cette technologie outrageusement coûteuse renforce un faux sentiment de sécurité, sans réduire significativement les infractions.

Pire, elle détourne des ressources publiques de mesures plus pertinentes, créant une complaisance à l'égard d'autres mesures de sécurité.

Cet article analyse les limites structurelles de la vidéosurveillance, à la lumière d’études internationales, de coûts exorbitants et d’une efficacité technique plus que discutable.

La vidéosurveillance ne réduit pas la criminalité en Grande-Bretagne également

Une technologie dépassée malgré un réseau dense

La Grande-Bretagne, pionnière de la vidéosurveillance urbaine, comptait environ 346 000 caméras en 2006.

Pourtant, un rapport du Home Office dirigé par Martin Gill et Angela Spriggs a conclu à l’inefficacité globale de ces dispositifs.

Malgré une couverture massive, aucune relation significative n’a été observée entre la densité des caméras et la baisse de la délinquance.

Ce constat, répété dans plusieurs études, contredit l’idée selon laquelle cette surveillance dissuade les comportements criminels.

Les criminologues Jason Ditton (1994) et d’autres chercheurs ont depuis longtemps alerté sur le manque de preuves scientifiques.

Leur analyse montre que les caméras n’agissent pas comme un facteur dissuasif, mais plutôt comme un outil réactif, utilisé après la commission d’un délit.

Un faible taux d’élucidation malgré des investissements massifs

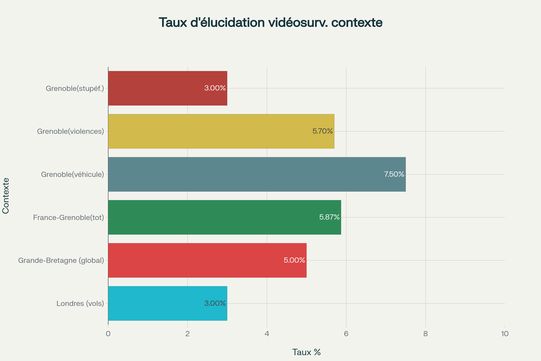

À Londres, le Viido (Visual Images, Identifications and Detections Office) a reconnu en 2017 que les caméras n’avaient permis d’élucider que 3 % des vols dans la rue.

Sur les 65 000 caméras du réseau londonien, moins de 5 % des incidents ont conduit à une arrestation. Ces chiffres, publiés par New Scotland Yard, montrent une disproportion

criante entre les coûts engagés et les résultats concrets.

Mike Neville, ancien responsable des systèmes de vidéosurveillance de la police métropolitaine, qualifiait en 2008 cette politique de « véritable fiasco » en matière de lutte contre la

délinquance.

Ces aveux tardifs soulignent un écart croissant entre perception publique et réalité opérationnelle.

L'effet pervers du déplacement de la criminalité

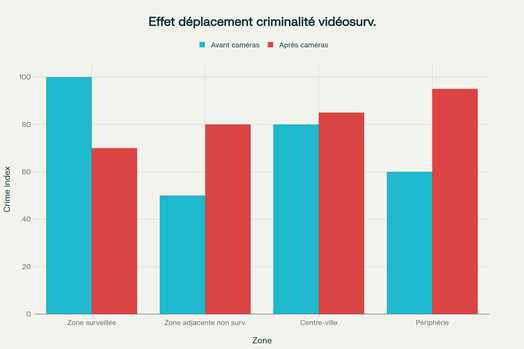

Un phénomène particulièrement problématique documenté dans la littérature criminologique est le déplacement de la délinquance vers les zones non surveillées.

Les données illustrent clairement ce phénomène : tandis que la criminalité diminue de 30% dans les zones surveillées, elle augmente de 60% dans les zones adjacentes non surveillées. Ce "miroir à délits" invalide l'argument d'une réduction globale de la délinquance.

Solution imaginaire parce qu’efficace seulement en imagination

L’illusion d’une police omniprésente

La majorité de la population imagine une équipe de policiers attentifs, scrutant en temps réel chaque écran pour intervenir avant qu’un crime ne soit commis.

La réalité est tout autre :

- La majorité des images sont visionnées a posteriori, souvent trop tard pour empêcher un acte.

Lorsqu’elles sont analysées, les images souffrent fréquemment de défauts techniques :

- Éclairage insuffisant

- Résolution granuleuse

- Angles de prise de vue bouchés

Les criminels, conscients de ces limites, adoptent des comportements simples pour échapper à l’identification :

- Capuches

- Lunettes de soleil

- Ou dos tourné aux caméras

Même les meilleurs systèmes sont facilement contournables par des moyens rudimentaires.

Une efficacité technique limitée

Les caméras ne permettent pas systématiquement une identification fiable.

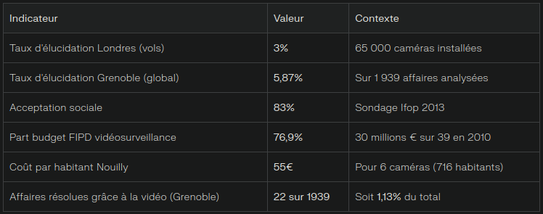

En France, une étude de Guillaume Gormand (CREOGN, 2021) menée sur quatre territoires de la région grenobloise montre que seulement 5,87 % des enquêtes élucidées ont bénéficié

d’une contribution vidéo.

Sur 1 939 affaires, 22 seulement ont été résolues grâce à la vidéosurveillance, soit 1,13 % du total.

Cette faible efficacité varie selon les délits :

- 7,5 % pour les atteintes aux véhicules

- 5,7 % pour les violences

- Moins de 3 % pour les infractions liées aux stupéfiants

Ces données, bien que modestes, sont souvent surestimées par les médias, qui mettent en avant les rares cas spectaculaires où une caméra a permis une arrestation rapide.

Ce biais médiatique renforce le faux sentiment de sécurité sans refléter la réalité statistique.

Vidéosurveillance : une réelle solution ?

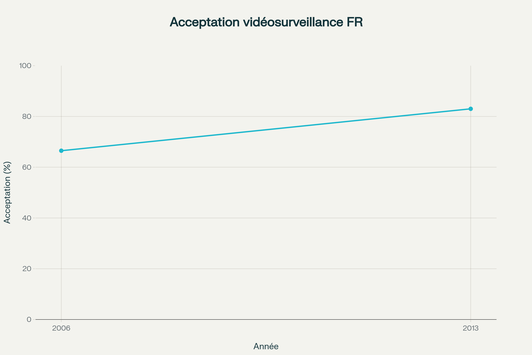

Une acceptation sociale progressive

Depuis 1990, la vidéosurveillance s’est implantée progressivement en France, à « dose homéopathique », comme un processus d’habitude.

Un sondage de La Dépêche du Midi en 2006 révélait que 66,5 % des Français jugeaient positivement cette mesure, la voyant comme un outil contre la délinquance et le

terrorisme.

En 2013, un sondage Ifop indiquait que 83 % des personnes approuvaient la mise en place de caméras.

Cette légitimité populaire s’étend même à des technologies plus intrusives :

- 72 % accepteraient la reconnaissance faciale

- Et 82 % la biométrie dans les cartes d’identité.

Ce consensus social masque pourtant un débat démocratique insuffisant sur les limites réelles de ces dispositifs. Car aujourd’hui ce système sert également à la verbalisation des infractions routières mineures.

Un panoptique moderne sans contrôle

Le système de vidéosurveillance rappelle le concept de panoptique développé par Jeremy Bentham : un espace de contrôle où la surveillance est constante, mais invisible.

Ce modèle, bien qu’efficace en théorie, repose sur l’idée que la simple possibilité d’être observé modifie le comportement. En pratique, les effets dissuasifs sont négligeables.

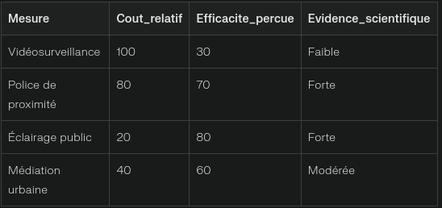

Pire, cette surveillance de masse entraîne une complaisance à l'égard d'autres mesures de sécurité.

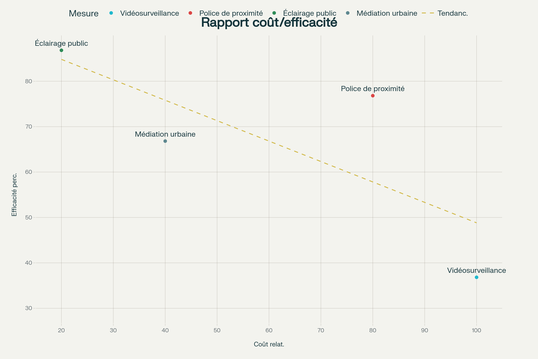

Les collectivités locales investissent massivement dans les caméras, au détriment de solutions plus efficaces : éclairage public, médiation urbaine, renforcement des effectifs de police ou

prévention sociale.

La vidéosurveillance et la fiction

Une réponse générique à des problèmes hétérogènes

La vidéosurveillance est généralement présentée comme la solution « tout-en-un » capable de résoudre 70 types de délits parmi les 107 répertoriés dans le fichier État 4001.

Or, ces infractions vols, violences, trafic de drogue, terrorisme ont des causes, des auteurs et des contextes diamétralement différents.

Appliquer un même outil à des réalités aussi variées relève de la fiction.

Il n’existe pas de réponse policière unique capable de traiter à la fois un cambriolage, une agression de rue et un acte terroriste.

Pourtant, la vidéosurveillance est vendue comme une technologie universelle, capable de tout résoudre.

Des opérateurs mal formés et surchargés

Les rapports internationaux soulignent une formation insuffisante des opérateurs de vidéosurveillance.

Confrontés à une tâche répétitive et ennuyeuse, ils sont souvent incapables de repérer des comportements réellement suspects.

Pire, des biais humains influencent leur attention : une tendance à se concentrer ou à s’attarder sur des femmes, par voyeurisme.

Un opérateur surveille en moyenne 20 caméras simultanément, ce qui rend toute vigilance active impossible.

Cette surcharge cognitive annule tout bénéfice potentiel de la surveillance en temps réel. Comme le souligne l’adage : chercher à tout regarder est la meilleure façon de ne rien voir.

Vidéosurveillance et bénéfices

Un coût exorbitant pour des résultats médiocres

Le coût d’une installation de vidéosurveillance est difficile à évaluer, mais toujours élevé.

- À Nouilly (Moselle), une commune de 716 habitants, l’investissement prévu pour 6 caméras s’élève à 39 382 € HT.

- À Saint-Étienne, en 2001, les coûts annuels atteignaient 1,3 million d’euros, sans compter les frais de personnel et d’infrastructure.

Ces sommes sont souvent financées par le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD), devenu un levier central de financement public.

En 2010, sur 39 millions d’euros attribués par le FIPD, 30 millions ont été consacrés à la vidéosurveillance.

Cette priorisation budgétaire s’est accompagnée d’une circulaire du 4 mai 2007 encourageant les municipalités à installer des caméras dans les « lieux à risque ».

Un déplacement de la délinquance dans des zones non surveillées

Plutôt que de disparaître, les infractions se déplacent vers des zones non couvertes par les caméras.

Ainsi, un quartier surveillé peut connaître une baisse apparente de la criminalité, non pas parce que les délits ont diminué, mais parce qu’ils ont été repoussés ailleurs.

Ce phénomène, bien documenté en criminologie, invalide l’idée d’une réduction globale de la délinquance.

La vidéosurveillance agit donc comme un simple « miroir à délits », déplaçant le problème sans le résoudre.

La baisse de la délinquance et la vidéosurveillance ?

La vidéosurveillance ne produit pas de baisse significative de la délinquance.

Ni la dissuasion, ni l’élucidation, ses deux mécanismes principaux, ne traduisent un impact mesurable sur les taux de criminalité.

Pire, au vu des sommes exorbitantes englouties, la majorité des faits de délinquance ne sont nullement influencés par la vidéosurveillance.

Vendue comme une technologie infaillible, la vidéosurveillance fonctionne surtout comme un placebo sécuritaire.

Elle apaise les angoisses sociales sans traiter les causes profondes de l’insécurité.

Elle crée un faux sentiment de sécurité, encourage une complaisance à l'égard d'autres mesures de sécurité et détourne des fonds publics de solutions plus efficaces.

En définitive, la vidéosurveillance est inefficace non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan stratégique.

Elle répond à une demande symbolique de contrôle, pas à une nécessité opérationnelle.

Que veut dire violence gratuite. Rien

La violence gratuite n’existe pas. Les sociologues s'efforcent d'expliquer depuis de trop nombreuses années, que...

Quelles solutions contre la violence : traiter le meurtre comme une maladie Les solutions contre la violence existent depuis bien longtemps, mais ne...

Sources :

(1) Guillaume Gormand, chercheur au Centre d’études et de recherche sur la diplomatie, l’administration publique et le politique pour le Centre de recherche de l’Ecole des officiers de la gendarmerie (CREOGN). Melun. Soutenance de Monsieur Gormand Guillaume

https://cerdap2.univ-grenoble-alpes.fr/actualites/soutenance-monsieur-gormand-guillaume

(2) Une étude commandée par les gendarmes montre la relative inefficacité de la vidéosurveillance

(3) Rapport officiel du Viido (Visual Images, Identifications and Detections Office)

(4) Une technologie en plein essor, à l’épreuve de l’évaluation

(5) CCTV doesn't keep us safe, yet the cameras are everywhere

https://www.theguardian.com/technology/2008/jun/26/politics.ukcrime

« Assessing the impact of CCTV », M. Gill, & A. Spriggs, (PDF), Home Office Research Study, n° 292, Londres, 2005. CCTV (closed-circuit television).

(6) L'état 4001 est le fichier qui recense chaque année tous les faits recensés par les services de police et de gendarmerie. Il est la principale source de données statistiques utilisée pour mesurer les délinquances.

https://www.vie-publique.fr/rapport/33147-mesure-statistique-des-delinquances

(7) https://fr.wikipedia.org/wiki/Panoptique

(8) Ifop, 83% des Français favorables à la vidéosurveillance, selon un sondage

https://www.lagazettedescommunes.com/196106/83-des-francais-favorables-a-la-videosurveillance-selon-un-sondage/

(9) Six caméras de vidéo-surveillance bientôt installées dans la commune

(10) Vidéosurveillance : un coût très important pour des résultats très faibles https://blogs.mediapart.fr/laurent-mucchielli/blog/060510/videosurveillance-un-cout-tres-important-pour-des-resultats-tres-faibles

(11) FIPD

https://www.cipdr.gouv.fr/le-cipdr/le-fipd/

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/coeur-de-ville/livre_blanc_les-aides-financieres-liees-a-la-videosurveillance.pdf

(12) La vidéosurveillance, un moyen de lutte contre la délinquance ? Tanguy Le Goff. Le Mans, le 25 mars 2010

Le rapport qui prouve l'inefficacité de la vidéosurveillance

http://boux.e-monsite.com/pages/content/archives/le-rapport-qui-prouve-l-inefficacite-de-la-videosurveillance.html

(13) Jason Ditton

http://1in12.com/publications/cctv/ditton.htm

Sources complémentaires

- Sous l’œil myope des caméras

https://www.monde-diplomatique.fr/2008/09/LE_BLANC/16294

- En réponse à l’article de Noé Le Blanc, « Sous l’œil myope des caméras » (Le Monde diplomatique, septembre 2008).

http://i2d.toile-libre.org/PDF/2008/i2d_reponse_le_blanc.pdf

- Le bel avenir de la vidéosurveillance de voie publique. Noé le Blanc

https://www.cairn.info/revue-mouvements-2010-2-page-32.htm

Mise à jour : 20/08/2025