16/07/2025

Reconnaître un agresseur sexuel : guide scientifique et méthodes d'identification

Reconnaître un agresseur sexuel ne relève pas de l'instinct. Et contrairement aux idées reçues, il n'existe pas de profil type facilement identifiable.

Cette réalité représente la difficulté majeure pour transmettre les principes de base de sécurité publique à toutes les femmes et de tous les enfants.

Les prédateurs sexuels traversent tous les milieux sociaux, économiques et culturels, rendant leur identification difficile, mais pas impossible.

La recherche scientifique a néanmoins identifié :

- Des modèles comportementaux

- Des techniques de manipulation

- Et des facteurs de risque récurrents qui permettent de reconnaître ce type de prédateur potentiel

Ces indicateurs, bien qu’ils ne soient pas prédictifs isolément, constituent des signaux d'alerte significatifs lorsqu'ils sont combinés.

L'objectif de cette vulgarisation est de fournir des outils de protection concrets basés sur les dernières recherches pour améliorer cette

détection précoce.

Profil psychologique et caractéristiques comportementales

Traits psychologiques prédominants

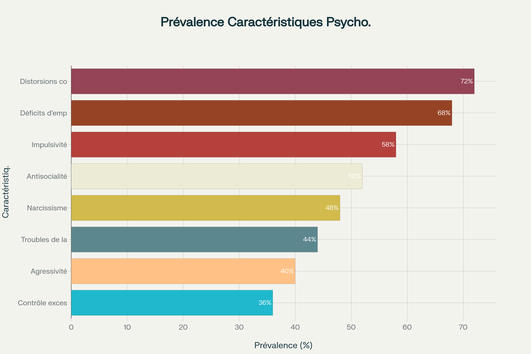

La recherche scientifique révèle que certaines caractéristiques psychologiques sont surreprésentées chez les agresseurs sexuels.

Les distorsions cognitives constituent le trait le plus fréquent, présent chez 72 % des individus étudiés.

Ces distorsions incluent des justifications irrationnelles telles que « elle l'a cherché ».

Les déficits d'empathie suivent de près avec 68 % de prévalence (proportion de personnes concernées par un évènement ou une maladie à une date donnée), se manifestant par une

incapacité à comprendre ou ressentir la détresse des victimes.

Prédominance des principales caractéristiques psychologiques identifiées chez les agresseurs sexuels selon les études scientifiques

- L'impulsivité touche 58 % des agresseurs et se caractérise par des difficultés de contrôle comportemental

- L’anti-socialité (52 %) traduit un mépris des normes sociales

- Tandis que le narcissisme (48 %) reflète un sentiment de supériorité.

Ces traits psychologiques forment un ensemble cohérent qui facilite le passage à l'acte et la justification des comportements déviants.

Patterns comportementaux observables

Les agresseurs sexuels présentent des schémas comportementaux caractéristiques.

Ils excellent dans la création d'une façade de respectabilité, utilisant leur charisme pour désarmer les soupçons des victimes.

Cette manipulation s'exprime par une transgression progressive :

- Des limites personnelles et sociales

- Un contrôle excessif des interactions

- Et une alternance stratégique entre charme et intimidation.

L'incapacité à accepter les refus constitue un indicateur majeur.

Ces individus justifient constamment leurs comportements inappropriés et démontrent une résistance systématique aux limites imposées.

Cette psychologie particulière facilite l'identification précoce pour les observateurs attentifs.

Signes d'alerte selon les contextes

Environnement professionnel

Dans le milieu professionnel, les agresseurs exploitent les déséquilibres de pouvoir et la vulnérabilité économique des victimes.

Les signaux d'alertes incluent des commentaires sexuels répétés ou des « plaisanteries » inappropriées, des contacts physiques non sollicités sous prétexte de convivialité, et des propositions de

faveurs professionnelles en échange d'avantages personnels.

L'isolement professionnel ciblé de certains employés et l'organisation de réunions privées injustifiées constituent des indicateurs supplémentaires.

Ces comportements s'inscrivent dans une stratégie de normalisation progressive de l'inapproprié.

Relations intimes et domestiques

Les violences sexuelles dans les relations intimes représentent 90 % des cas d'abus sexuels d'enfants, les victimes connaissant leur agresseur.

Les indicateurs incluent un contrôle excessif :

- Des loisirs

- Des communications

- Des relations sociales

- Ainsi qu'un isolement progressif de la famille et des amis

La jalousie pathologique et la surveillance constante, associées à une alternance entre violence et réconciliation, créent une dépendance émotionnelle.

Le chantage émotionnel et la manipulation psychologique complètent ce tableau comportemental.

Environnement numérique

Les prédateurs numériques exploitent l'anonymat et la facilité d'accès aux victimes potentielles via internet.

Les applications de rencontres sont particulièrement exploitées, avec 14 % des viols entre connaissances résultant de rencontres organisées via ces plateformes.

Facteurs de vulnérabilité et sélection des victimes

Critères de sélection des prédateurs

Les agresseurs sexuels ne choisissent pas leurs victimes au hasard mais suivent des critères spécifiques liés à la vulnérabilité et à l'accessibilité.

Les facteurs de risque identifiés incluent :

- Une faible estime de soi et la recherche de validation

- L'isolement social et le manque de soutien

- Ainsi que des antécédents de traumatismes ou de négligence

Les situations de crise personnelle ou familiale, la dépendance émotionnelle ou financière, et la naïveté ou le manque de sensibilisation préventive constituent des vulnérabilités

particulièrement exploitées.

Les prédateurs excellent dans la détection de ces faiblesses qu'ils exploitent systématiquement.

Populations particulièrement vulnérables

Les personnes souffrant de troubles de santé mentale sont surreprésentées parmi les victimes, avec 60 % des victimes d'agressions facilitées par les applications de rencontres

présentant des problèmes de santé mentale.

Les mineurs constituent une population particulièrement ciblée, avec des techniques de grooming spécifiquement adaptées à leur développement psychologique.

Les adolescents délinquants sexuels représentent plus d'un tiers de toutes les agressions sexuelles, soulignant l'importance de la détection précoce.

Cette réalité statistique démontre la nécessité d'une vigilance particulière envers cette population.

Mécanismes de manipulation et processus de grooming

Techniques de manipulation psychologique

Les agresseurs emploient diverses techniques psychologiques sophistiquées pour contrôler leurs victimes.

Le biais d'autorité permet aux prédateurs en position de pouvoir d'exploiter leur statut pour normaliser des comportements inadaptés.

Cette technique s'avère particulièrement efficace dans les contextes professionnels, éducatifs ou familiaux.

La méthode « de la porte dans le visage » consiste à formuler une demande excessive avant de proposer une alternative apparemment plus raisonnable mais toujours inappropriée.

Cette technique exploite les mécanismes psychologiques de réciprocité et de compromis, démontrant la sophistication des stratégies employées.

Le processus de grooming structuré

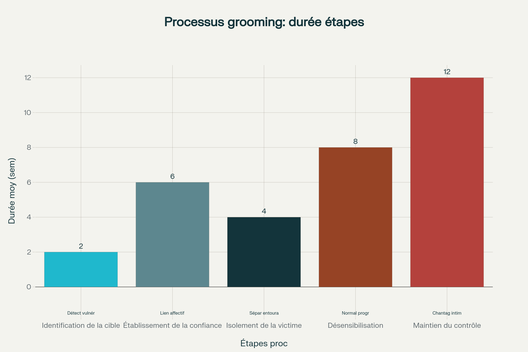

Le grooming, ou conditionnement psychologique, suit un processus structuré en cinq étapes que les prédateurs utilisent pour manipuler leurs victimes.

Ce processus débute par :

- L'identification de cibles vulnérables

- Se poursuit par l'établissement de la confiance

- L'isolement de la victime

- La désensibilisation

- Et culmine avec le maintien du contrôle.

- Processus de grooming : durée moyenne des cinq étapes utilisées par les prédateurs sexuels

La durée moyenne du processus s'étend sur 32 semaines, avec des variations selon les étapes.

L'identification de la cible nécessite environ 2 semaines, l'établissement de la confiance 6 semaines, l'isolement 4 semaines, la désensibilisation 8 semaines, et le maintien du contrôle 12

semaines.

Cette progression méthodique permet aux agresseurs d'établir leur emprise tout en minimisant les risques de détection.

Neurobiologie et facteurs de risque développementaux

Facteurs de risque précoces

L'analyse des trajectoires développementales révèle plusieurs facteurs de risque précoces associés aux comportements sexuels déviants :

- L'exposition précoce à la pornographie touche 70 % des jeunes délinquants sexuels, normalisant les comportements sexuels inappropriés.

- L'environnement familial sexualisé (26 % des cas) expose les individus à des modèles dysfonctionnels.

- La victimisation sexuelle dans l'enfance (22 % des cas) contribue à la reproduction du cycle de victimisation.

- Les troubles comportementaux à l'adolescence (55 %) reflètent des difficultés de régulation émotionnelle, tandis que la négligence parentale (45 %) génère des déficits d'attachement et de développement.

Altérations neurobiologiques

Les recherches neurobiologiques révèlent des anomalies structurelles dans le cerveau des agresseurs sexuels, particulièrement dans les régions impliquées dans le contrôle de ces

comportements.

Les déficits des fonctions exécutives, notamment dans certaines régions du cerveau, sont associés à une diminution du contrôle inhibiteur et une augmentation de l'impulsivité.

Conclusion critique et perspectives d'avenir

Reconnaître un agresseur sexuel nécessite une approche :

- Combinant la connaissance des profils psychologiques

- L'identification des techniques de manipulation

- Et la surveillance des contextes à risque

Bien qu'il n'existe pas de profil type, les recherches scientifiques ont identifié des comportements récurrents et des facteurs de risque qui peuvent guider la détection précoce.

La prévention efficace repose sur l'éducation, la sensibilisation et le renforcement des systèmes de protection.

Les avancées technologiques, notamment dans la détection des méthodes de manipulation mentale, offrent de nouvelles opportunités pour protéger les femmes et les enfants.

Les mythes persistants sur l'existence d'un profil type d'agresseur constituent malgré tout un obstacle majeur.

La réalité scientifique démontre que ces individus peuvent apparaître dans tous les milieux sociaux, nécessitants :

- Une vigilance constante, mais sans exagération

- Et une approche basée sur l'observation comportementale plutôt que sur des stéréotypes

La détection précoce des comportements prédateurs, combinée à une intervention rapide, peut prévenir de nombreuses agressions et protéger les victimes potentielles.

Cette approche, basée sur les preuves scientifiques, représente la meilleure défense contre les prédateurs sexuels dans une société où la responsabilité de la prévention incombe à l'ensemble de

la des personnes informés.

Qu'est-ce qu'un bon programme d'entraînement d'autodéfense ? Les études révèlent l'existence de circuits neuronaux spécialisés dans la détection des agressions et l'activation des réponses défensives...

La self défense est-elle une arnaque ? Entre discours marketing des « dojos » aux ceintures dorées et réalités scientifiques, il est nécessaire de démêler le vrai du faux.

Sources :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Door-in-the-face_technique

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4602011/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11487326/

- https://arxiv.org/pdf/2305.12265

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5035276/

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/10790632241271086

- https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/030662402236739

- https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/23311886.2022.2085360?needAccess=true

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9156902/

- https://dj.univ-danubius.ro/index.php/NTP/article/view/3198