Réactions face au danger : mécanismes neurobiologiques

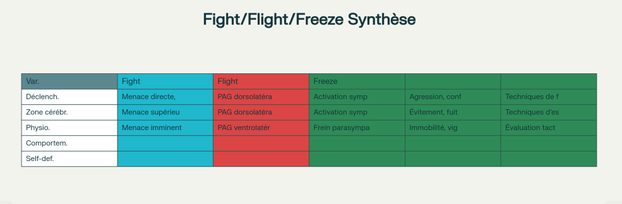

Face au danger, l'être humain n'active automatiquement pas 3, mais 4 systèmes de défense primaires :

- La réaction d'évitement

- La réaction combative (fight) qui mobilise l'énergie instinctive de la survie

- La réaction d'immobilisation (freeze) qui provoque un gel comportemental

- Ou la réaction de fuite (flight)

Ces réactions face au danger, ancrées dans notre évolution, représentent des stratégies sophistiquées orchestrées par des circuits neurobiologiques aussi vaste que l'immense complexité de notre

cerveau.

Comprendre comment notre cerveau réagit aux menaces s'avère indispensable pour optimiser l'entraînement en self-défense et développer des

stratégies d'intervention efficaces face aux situations de stress intense.

L’objectif de cette analyse est d’explorer les mécanismes sous-jacents qui déterminent nos réponses instinctives de survie.

Les fondements neurobiologiques des réactions de défense

L'architecture cérébrale de la peur et de la défense

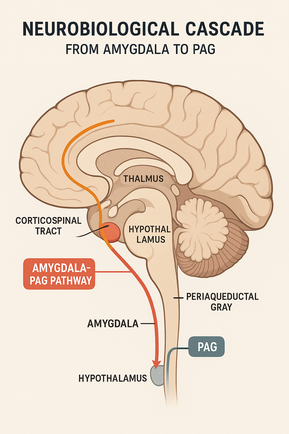

Le système nerveux central est le chef d’orchestre des réponses défensives, à travers un réseau neuronal hautement spécialisé centré sur l'amygdale, située dans le lobe temporal.

L'amygdale est le véritable centre de commandement émotionnel, il analyse instantanément les signaux de menace et déclenche les cascades de réactions appropriées.

Le noyau central de l'amygdale joue un rôle pivot dans l'activation des différentes modalités défensives.

Sa stimulation provoque simultanément :

- Le gel comportemental (freezing)

- La ralentissement cardiaque

- Et la dilatation pupillaire

Les projections de l'amygdale déterminent la nature de la réponse défensive selon les circuits neuraux activés.

La substance grise périaqueducale : chef d'orchestre des réponses motrices

La substance grise périaqueducale (PAG), région impliquée dans les processus incluant la peur, la douleur et l'analgésie, présente une organisation fonctionnelle précise.

La PAG ventrolatérale gouverne spécifiquement la réponse de gel, tandis que la PAG dorsolatérale active principalement les comportements défensifs actifs comme le combat ou la fuite.

Cette différenciation anatomique explique pourquoi certaines personnes figent face au danger

tandis que d'autres adoptent immédiatement une posture combative ou fuient.

Les connexions du noyau central de l'amygdale vers ces régions spécialisées orchestrent les aspects comportementaux de la cascade défensive.

Le mécanisme du « frein parasympathique »

Durant l'état défensif de gel, cela fonctionne comme un « frein parasympathique » sur les systèmes d'éveil liés à la menace.

Cette paralysie s'exerce par plusieurs mécanismes :

- L'inhibition motrice sélective qui préserve le tonus musculaire tout en bloquant les mouvements actifs

- Le blocage des réactions combat-fuite générées par les autres régions de la PAG

- Et l'activation vagale générant les décélérations cardiaques caractéristiques du gel

Les différences individuelles dans les réponses au stress

Facteurs biologiques et génétiques

Les réponses défensives présentent une variabilité interindividuelle considérable influencée par des facteurs biologiques, génétiques et environnementaux.

Ces variations génétiques expliquent pourquoi certains individus réagissent plus intensément aux situations menaçantes.

Différences liées au sexe

Les recherches révèlent des différences sexuelles importantes dans les réponses au stress et aux menaces.

Les femmes tendent à utiliser une stratégie "tend-and-befriend" (modèle de réponse au stress disant que les femmes sont biologiquement prédisposées à répondre à une menace) plutôt que la réponse

classique « combattre ou fuir ».

Elles privilégient les « stratégies de coping » (1) axées sur l'émotion, défensives et palliatives, tandis que les hommes adoptent davantage une adaptation centré sur le problème.

Au niveau neurobiologique, les femmes présentent un axe plus sensibilisé que les hommes, tandis que ces derniers montrent des différences dans l'activation du système nerveux autonome.

Les femmes sont également plus susceptibles de présenter des réponses de dissociation et de gel prolongé, particulièrement en situation de trauma.

Facteurs développementaux et expérientiels

L'expérience précoce influence profondément le développement des systèmes de réponse au stress.

Les soins maternels et la manipulation postnatale réduisent les réponses de stress au cortisol plus tard dans la vie et sont associés à des réponses de gel réduites.

L'attachement insécure dans l'enfance prédit des réactions de gel accrues à l'adolescence, démontrant l'impact durable des expériences précoces sur nos mécanismes de défense.

Applications pratiques pour l'entraînement en self-défense

L'entraînement d'inoculation au stress (SIT)

L'entraînement d'inoculation au stress, développé par Meichenbaum (2), constitue une approche cognitive-comportementale visant à immuniser les individus contre les périodes futures de

stress.

Cette méthode s'applique avec succès dans divers contextes, notamment l'entraînement des forces de l’ordre.

Le SIT comprend généralement trois phases :

- L'éducation (compréhension des réponses au stress)

- L'acquisition de compétences (techniques de respiration, restructuration cognitive, gestion de l'attention)

- Et l'application pratique dans des scénarios progressivement plus stressants.

Cette progression permet d'habituer le système nerveux aux situations de danger contrôlées.

Entraînement réaliste et exposition contrôlée

L'entraînement basé sur la réalité reproduit fidèlement les conditions d'application de terrain tout en intégrant la réponse de stress adrénergique.

Contrairement aux arts martiaux traditionnels, le RBT met l'accent sur les mouvements moteurs grossiers exécutés à pleine puissance et vitesse sur des partenaires bien protégés et

imprévisibles.

Des études récentes sur des policiers entraînés aux techniques de défense contre couteau montrent que l'ajout de stresseurs simulés n'améliore pas nécessairement l'efficacité de

l'entraînement.

Cette divergence peut s'expliquer par le type de compétence pratiquée et les différences entre conditions d'entraînement et de test.

Optimisation physiologique et techniques de régulation

Plusieurs techniques permettent d'optimiser les réponses physiologiques sous stress. La respiration tactique active le système nerveux, favorisant la régulation et la transition vers des états

plus calmes.

L'entraînement de la variabilité du rythme cardiaque améliore la régulation autonome et la capacité à gérer le stress.

La pleine conscience et la méditation renforcent les circuits préfrontaux de régulation émotionnelle.

Amélioration de l'entraînement : principes et stratégies

Progression adaptative de l'exposition au stress

L'entraînement efficace doit respecter une progression physiologique et psychologique adaptée.

Les recherches sur l'inoculation au stress chez les primates montrent que l'exposition intermittente à des situations légèrement stressantes développe la résilience et améliore les indicateurs de

coping ultérieurs.

Le principe de spécificité exige que l'entraînement reproduise fidèlement les demandes cognitives, motrices et émotionnelles des situations réelles d'application.

Cette spécificité améliore le transfert des compétences acquises vers les contextes opérationnels.

L'intensité du stress d'entraînement doit être suffisante pour élever les niveaux de cortisol au-dessus des valeurs de repos, garantissant une inoculation efficace.

Techniques de régulation émotionnelle intégrées

L'intégration de techniques de régulation émotionnelle dans l'entraînement martial optimise les performances sous stress.

La restructuration cognitive modifie les interprétations des sensations physiologiques de stress en perceptions d'activation optimale.

L'ancrage attentionnel maintient l'attention sur des indices pertinents pour la tâche, réduisant l'impact des distracteurs internes et externes.

Ces techniques permettent de transformer l'activation physiologique du stress en ressource énergétique utilisable pour l'action défensive.

Recherches futures et directions prometteuses

Applications technologiques modernes

Les technologies de réalité virtuelle offrent des possibilités prometteuses pour l'entraînement en self-défense.

Elles permettent :

- De simuler des scénarios réalistes dans un environnement sécurisé

- D'adapter l'entraînement aux besoins individuels

- Et d'améliorer les capacités de prise de décision en situations critiques.

Les recherches son l'utilisation dans l'entraînement policier révèlent des réponses psychophysiologiques utiles durant l'entraînement.

Biomarqueurs et médecine personnalisée

Le développement de biomarqueurs physiologiques (cortisol et variabilité du rythme cardiaque) permettra d'identifier les vulnérabilités individuelles et d'adapter les interventions en

conséquence.

Cette approche personnalisée optimisera l'efficacité des programmes d'entraînement et de thérapie, permettant une adaptation précise aux profils neurobiologiques individuels.

Conclusion

Les réactions face au danger représentent un système adaptatif sophistiqué résultant de millions d'années d'évolution.

La compréhension de leurs mécanismes neurobiologiques révolutionne l’approche de l'entraînement en self-défense moderne et l'intervention thérapeutique.

L'intégration de ces connaissances scientifiques dans les programmes d'entraînement permet de développer des stratégies plus efficaces, respectueuses des contraintes physiologiques et adaptées

aux différences individuelles.

L'avenir de la défense personnelle réside dans cette synthèse entre connaissances fondamentales et applications pratiques.

Permettant à chacun de développer sa capacité d'adaptation face aux défis tout en préservant son intégrité physique et psychologique.

Détecter les signaux d’agression : guide complet d’entraînement à la conscience situationnelle L'entraînement à la conscience situationnelle pour la détection des menaces est l'unique méthode scientifique solide issus de la psychologie cognitive...

Combien de temps reste un pratiquant en club de self-défense ? Après avoir franchi le cap du premier mois, les pratiquants font face à un second point de rupture critique autour des six mois de pratique...

Sources :

(1) https://shs.cairn.info/revue-bulletin-de-psychologie-2011-5-page-471?lang=fr

(2) https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0011000088161005

- https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rstb.2016.0206

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5332864/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2882379/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4027863/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3722557/

- https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.2013.268714

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8730352/

- https://link.springer.com/article/10.1007/s00426-022-01779-4

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3068241/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2906860/

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/adb.13387

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12032872/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9753375/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10724739/