06/08/2025

Pourquoi tant de violence en France ? Causes et évolution

L'insécurité n'est pas une fatalité, mais alors pourquoi tant de violence en France persiste-t-elle malgré les politiques publiques ?

Cette question légitime mérite une réponse fondée sur des faits plutôt que sur les émotions médiatiques.

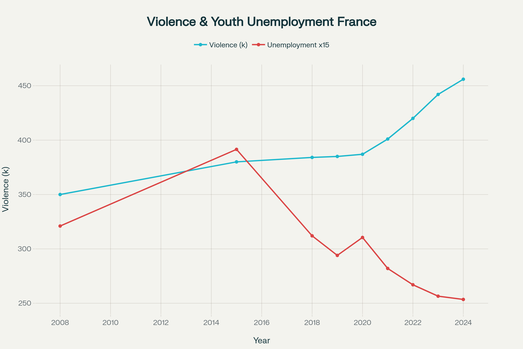

Les recherches révèlent que derrière l'évolution des violences physiques (+8,6 % annuel depuis 2022) se cachent des mécanismes complexes qui échappent aux explications simplistes.

Au-delà du lien établi entre chômage des jeunes et criminalité, les causes contemporaines incluent :

- La transformation des opportunités criminelles

- L'évolution des seuils de tolérance sociale

- Et la libération de la parole des victimes

Comprendre ces mécanismes permet d'identifier des leviers d'action concrets qui ne sont pas mis en place :

- Politiques d'emploi non ciblées sur les jeunes défavorisés

- Renforcement de la protection contre les violences conjugales économiques (touchant 23 % des femmes en couple)

- Et des approches territorialisées adaptées aux spécificités locales

Les mécanismes de corrélation identifiés

Le chômage des jeunes comme facteur déterminant

La recherche française de référence menée par Fougère, Kramarz et Pouget établit une corrélation entre le chômage des jeunes et les crimes économiques :

- Une augmentation de 1 % du chômage des jeunes entraîne une hausse d'environ 0,5 % des crimes d'appropriation (cambriolages, vols, trafic de stupéfiants).

Cette relation s'explique par le modèle économique de Becker, où les individus arbitrent entre les activités légales et illégales selon leurs opportunités sur le marché du travail légal.

Les jeunes sans emploi, privés d'allocations chômage et confrontés à des perspectives limitées, sont davantage susceptibles de se tourner vers la délinquance économique.

Le stress économique et les violences intrafamiliales

Les crises économiques génèrent des tensions particulières au sein des foyers, se traduisant par une augmentation significative des violences conjugales et intrafamiliales.

Les mécanismes identifiés incluent l'augmentation du stress financier créant :

- Des conflits conjugaux

- Une cohabitation forcée lors des périodes de difficulté économique

- La perte d'autonomie financière des victimes

- Et l'isolement social réduisant les possibilités d'aide extérieure

La précarisation comme terreau de la violence

Les données montrent que 41 % des femmes subissent des violences économiques conjugales au cours de leur vie, avec une corrélation directe entre précarité économique et une emprise

domestique.

Ces violences, qui touchent 23 % des femmes en couple selon l'IFOP, constituent à la fois une conséquence des inégalités économiques structurelles et un mécanisme d'emprise empêchant les victimes

de quitter leur bourreau.

Analyse des périodes de crise

La crise financière de 2008-2009

Bien que les données précises soient partielles pour cette période, les observations disponibles indiquent une augmentation modérée de la délinquance générale.

En 2008, les violences aux personnes ont progressé de +2,4 %, tandis que les vols à main armée ont explosé de 15,4 %.

Cette hausse s'inscrit dans un contexte où le taux de chômage des jeunes qui a atteint 22,8 % entre 2008 et 2009.

La crise sanitaire et économique de 2020-2021

La pandémie offre un cas d'étude unique permettant d'observer l'impact simultané d'une crise économique et de mesures de confinement sur la violence.

Les données révèlent des évolutions contrastées selon les types d'infractions :

- Cette division s'explique par les contraintes de mobilité imposées par les confinements, qui ont rendu impossible la plupart des crimes de rue tout en exacerbant les tensions domestiques.

La période de 2022-2024

Les années suivant la crise sanitaire montrent une accélération de la violence physique.

Les coups et blessures volontaires progressent de +8,6 % par an entre 2022 et 2024, soit un rythme trois fois supérieur à la période 2015-2019.

Cette explosion s'accompagne paradoxalement d'une amélioration du marché du travail des jeunes (chômage « descendu à 17,3 % »), suggérant que d'autres mécanismes sont à l'œuvre, notamment :

- Les séquelles psychosociales de la crise sanitaire

- L'augmentation des inégalités malgré la reprise économique

- Et la dégradation du lien social

Les disparités territoriales

Géographie de la violence et concentration urbaine

L'analyse départementale révèle des corrélations territoriales marquées entre précarité économique et taux de criminalité.

La Seine-Saint-Denis, avec un taux de chômage des jeunes de 32,5 % et un taux de pauvreté de 28,6 %, affiche un taux de criminalité de 65,2 pour 1000 habitants, soit plus de cinq fois supérieur

au Cantal (12,4 pour 1000).

L'effet d'amplification urbaine

Cette géographie de la violence souligne le rôle multiplicateur de l'urbanisation dense et de la concentration des difficultés socio-économiques.

Les départements urbains subissent un effet d'amplification des associations crime-chômage, tandis que les zones rurales présentent des niveaux de violence structurellement plus faibles malgré

des taux de pauvreté comparables.

Les mécanismes de ségrégation spatiale

La concentration territoriale des difficultés crée des effets où l'accumulation de facteurs de risque (chômage, précarité, faible capital social) génère des dynamiques auto-entretenues de

violence.

Les quartiers défavorisés deviennent des espaces où les normes sociales traditionnelles s'érodent, favorisant l'émergence de cultures déviantes.

Les mécanismes explicatifs complexes

Au-delà du déterminisme économique

Contrairement aux idées reçues, l'analyse historique montre que la relation entre pauvreté et criminalité n'est pas mécanique.

En France, l'explosion de la délinquance depuis les années 1960 a coïncidé avec une période de prospérité économique exceptionnelle, remettant en question les théories simplistes du déterminisme

social.

Les transformations sociétales contemporaines

Les facteurs explicatifs incluent la transformation des opportunités criminelles :

- Le développement des escroqueries numériques

- L'évolution des seuils de tolérance sociale à la violence

- La libération de la parole des victimes

- Et les mutations de la structure familiale et sociale

L'émergence des violences économiques conjugales

L'émergence récente de la problématique des violences économiques conjugales illustre la complexité des liens entre économie et violence.

Ces actes augmentent mécaniquement lors des crises économiques, la dépendance financière des victimes s'accroissant avec la dégradation des opportunités de logement.

Les mutations de la violence contemporaine

Les violences sexuelles, longtemps invisibilisées, font l'objet d'une attention croissante depuis les années 1990, créant une augmentation apparente des statistiques qui traduit davantage une libération de la parole qu'une hausse réelle des faits.

Perspectives et enjeux

Des politiques d'emploi ciblées sur les jeunes défavorisés

Face aux corrélations établies entre chômage des jeunes et délinquance, les politiques publiques devraient prioritairement cibler l'insertion professionnelle des jeunes des quartiers

défavorisés.

L'expérience montre que les dispositifs d'occupation des adolescents influencent directement les statistiques de délinquance.

Un renforcement des dispositifs de protection

Le renforcement des dispositifs de protection des victimes des agressions domestiques est crucial, particulièrement en période de crise économique où elles s'intensifient.

Les structures d'accueil et d'accompagnement doivent être dimensionnées pour faire face aux pics de demande lors des crises.

Une approche territorialisée

Les disparités territoriales observées appellent une approche différenciée prenant en compte les spécificités locales.

Sans changement radical, les politiques de prévention, sont inutiles. Que cela soit dans des contextes urbains denses ou dans les territoires ruraux moins exposés.

Prévention renforcée et éducation

Une sensibilisation acharnée dans les établissements scolaires et les espaces sociaux est indispensable pour rompre les cycles de reproduction de la violence.

L'éducation aux rapports non-violents, particulièrement dans les relations affectives, constitue un enjeu majeur de santé publique.

Conclusion

L'analyse de l'impact des crises économiques sur la violence physique en France révèle des mécanismes multifactoriels qui dépassent les corrélations simples entre chômage et criminalité.

Si le lien entre chômage des jeunes et délinquance économique est scientifiquement établi, les crises révèlent surtout les fragilités structurelles de la société française : inégalités

territoriales, précarité des jeunes et violence systémique envers les femmes.

Pourquoi tant de violence en France ? La réponse réside dans l'interaction complexe entre transformations économiques, mutations sociales et défaillances institutionnelles.

Face aux défis économiques à venir, la France va devoir renforcer sa capacité de résilience sociale pour éviter que les prochaines crises ne se traduisent par une explosion de la violence

physique, particulièrement dans ses formes les plus insidieuses et destructrices.

Pourquoi les sociétés des pays industrialisés deviennent-elles insensibles à la violence ? Les recherches montrent que plus il y a d'observateurs d'un acte violent, moins chacun se sent individuellement obligé d'intervenir...

Les réseaux sociaux révolutionnent les sports de combat émergents Disciplines en expansion rapide · Le Krav Maga domine avec une croissance de 41,7 % · Suivi du Jiu-Jitsu brésilien (32,1 %). Et du MMA (28,5 %)...

Sources :

- https://theses.fr/2002PAUU2005

- https://shs.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2014-2-page-199?lang=fr

- https://shs.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2023-3-page-235?lang=fr&ref=doi

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10144667/

- https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2024-03/Lettre-Observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes-Miprof-Mars-2024.pdf

- https://www.econstor.eu/bitstream/10419/33569/1/509195148.pdf

- https://www.ifop.com/publication/violences-economiques-faites-aux-femmes/

- https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p08sjgbw.pdf