Agression de rue : statistique comparée aux violences familiales en France

L'agression de rue en statistique révèle une réalité contre-intuitive qui défie les perceptions communes sur la sécurité.

Les données officielles du Service Statistique Ministériel de la Sécurité Intérieure (SSMSI) démontrent que les violences intrafamiliales dépassent significativement les agressions commises dans

l'espace public.

Cette réflexion méthodologique rigoureuse examine :

- Les sources de données

- Leurs limites

- Et les implications pour la compréhension des phénomènes de violence en France.

L'enjeu scientifique majeur réside dans la nécessité de distinguer les différentes approches de collecte de données administratives et d'enquêtes de victimation pour produire une évaluation objective de la violence familiale France.

Contexte et méthodes de collecte des données sur les violences

Sources officielles et périmètre d'analyse

Les statistiques officielles proviennent du SSMSI, qui centralise les données des services de police et de gendarmerie nationales.

Le périmètre d'analyse distingue :

- Les violences intrafamiliales (conjugales et non conjugales)

- Des violences hors cadre familial (espace public, établissements scolaires, lieux de travail)

Cette classification permet une agression de rue statistique précise et une comparaison méthodologiquement rigoureuse des phénomènes de violence selon leur contexte de commission.

Protocole de l'enquête Vécu et ressenti en matière de sécurité (VRS)

L'enquête VRS, menée depuis 2022 auprès de 200 000 personnes, constitue un instrument indispensable aux données administratives.

Son protocole associe différents modes d'interrogation (internet, téléphone, face-à-face) pour minimiser les biais de sous-déclaration.

Cette approche méthodologique permet d'identifier les écarts entre les faits déclarés aux forces de l'ordre et la réalité vécue par les victimes.

Limites méthodologiques des approches déclaratives

Les enquêtes de victimation présentent des limites intrinsèques liées au caractère rétrospectif des déclarations et aux phénomènes de minimisation ou de dissimulation.

Les biais de mémoire et les effets de désirabilité sociale peuvent affecter la précision des estimations, particulièrement pour les violences intrafamiliales où les mécanismes de déni et de honte

sont persistants.

Analyse quantitative comparative des violences en 2023

Répartition générale des victimes enregistrées

En 2023, les services de sécurité ont enregistré 540 600 victimes de violences physiques au total.

La répartition révèle une prédominance des violences intrafamiliales avec 334 700 victimes (61,9 %), décomposées en :

- 271 000 victimes de violences conjugales (50,1 %)

- Et 63 700 victimes de violences intrafamiliales non conjugales (11,8 %).

Les violences hors cadre familial représentent 205 900 victimes (38,1 %), établissant un ratio de 1,63 : 1 en faveur des violences familiales.

Évolution temporelle et tendances d'augmentation

L'analyse des tendances révèle des évolutions différenciées selon le contexte.

Les violences conjugales ont augmenté de 10 % en 2023, poursuivant une progression constante qui a fait doubler le nombre de victimes enregistrées depuis 2016.

Les violences intrafamiliales non conjugales progressent de 14 %, avec une hausse particulièrement marquée chez les mineurs (+15 % contre et +9 % pour les majeurs).

En comparaison, les violences hors cadre familial n'augmentent que de 3 %.

Profils différenciés des victimes selon le contexte

Les statistiques violences conjugales révèlent que :

- 85 % des victimes sont des femmes

- 74 % ont entre 20 et 45 ans

- Et 86 % des mis en cause sont des hommes

Pour les violences intrafamiliales non conjugales :

- 52 % des victimes de violences physiques sont des femmes

- Et 75 % étaient mineures.

À l'inverse, les violences dans l'espace public touchent majoritairement des hommes (69 %), avec 78 % de victimes majeures et une concentration sur les 15 à 34 ans.

Analyse critique des sources et biais de sous-signalement

Disparités dans les taux de déclaration aux autorités

Le problème du sous-signalement constitue un enjeu méthodologique majeur pour l'évaluation des phénomènes de violence.

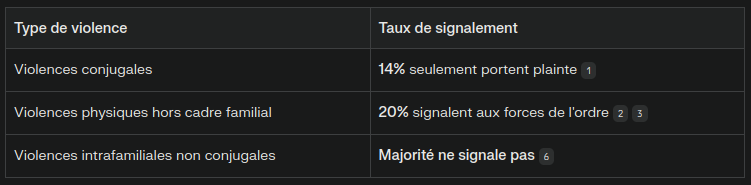

Seules 14 % des victimes de violences conjugales portent plainte auprès des services de sécurité, contre 20% pour les violences physiques hors cadre familial.

Cette différence, en France ou ailleurs, de propension au signalement suggère une sous-estimation structurelle des violences intrafamiliales dans les statistiques administratives.

Facteurs explicatifs des écarts de signalement

Plusieurs facteurs expliquent ces disparités de signalement.

Les violences intrafamiliales s'inscrivent dans des relations de proximité et de dépendance qui rendent la dénonciation socialement plus difficile :

- Les mécanismes de domination

- La dépendance économique

- L'isolement social

- Et les stratégies de contrôle des agresseurs constituent autant d'obstacles au signalement

Implications pour l'interprétation des données

Ces biais de sous-déclaration impliquent que les chiffres réels des violences familiales sont probablement considérablement plus élevés que ceux enregistrés officiellement.

L'écart de signalement entre violences familiales et violences de rue tend à sous-estimer l'ampleur relative des violences intrafamiliales dans les statistiques officielles, renforçant

paradoxalement leur prévalence réelle.

Spécificités des violences sexuelles et répartition géographique

Inversion des tendances pour les violences sexuelles

Les violences sexuelles présentent une classification inverse des violences physiques.

- 70 % des violences sexuelles sur mineures

- Et 77 % sur majeures ont lieu hors du cadre familial.

Cependant, les violences sexuelles intrafamiliales non conjugales touchent 19 100 victimes en 2023, avec un taux de signalement particulièrement faible de 2% seulement.

Différences territoriales et caractéristiques urbaines-rurales

Les données de sécurité publique révèlent des disparités géographiques significatives.

Les violences hors cadre familial se concentrent dans les grandes unités urbaines, avec des taux 18 fois supérieurs aux communes rurales pour certains types d'infractions.

Paris et Marseille concentrent le plus grand nombre de violences de rue, tandis que les départements d'outre-mer affichent les plus forts taux de victimes par habitant.

Profil des territoires les plus affectés

Les violences conjugales présentent une répartition géographique différente, avec :

- Le Pas-de-Calais

- La Réunion

- Le Nord

- La Somme et la Seine-Saint-Denis parmi les départements les plus touchés

Cette géographie spécifique suggère l'influence de facteurs socio-économiques et culturels dans l’importance des violences intrafamiliales.

Perspectives d'amélioration des politiques publiques

Renforcement des dispositifs de collecte de données

L'analyse de l’amélioration de la criminalité urbaine nécessite le développement d'approches méthodologiques hybrides combinant données administratives et enquêtes de victimation :

- L'harmonisation des définitions

- La standardisation des protocoles de collecte

- Et la formation des professionnels constituent des enjeux prioritaires pour améliorer la fiabilité des statistiques

Adaptation des stratégies de prévention et de protection

Les résultats de cette réflexion impliquent une réorientation des stratégies de sécurité publique.

Si les violences de rue mobilisent traditionnellement l'attention médiatique et politique, les données démontrent que les violences intrafamiliales constituent un enjeu quantitativement supérieur

nécessitant des moyens proportionnés à leur ampleur réelle.

Conclusion : amélioration des conditions de signalement

L'écart de signalement entre violences familiales et violences de rue souligne la nécessité d'améliorer l'accueil des victimes de violences intrafamiliales.

Cette réflexion scientifique confirme que les violences intrafamiliales dépassent quantitativement les agressions de rue en France.

Les 334 700 victimes de violences intrafamiliales contre 205 900 victimes dans l'espace public illustrent une réalité masquée par les perceptions communes et les biais de signalement.

Cette conclusion appelle à une rigueur méthodologique plus accrue dans l'interprétation des données et à une adaptation des politiques publiques proportionnée à l'ampleur réelle des phénomènes de

violence selon leur contexte de commission.

Quelles sont les raisons qui poussent les jeunes à être agressif ? Maltraitance, négligence ou stress toxique altèrent le développement cérébral, émotionnel et social, compromettant la...

La self-défense doit être intégrée au programme scolaire La self-défense doit être intégrée au programme scolaire selon toutes les recherches en éthologie humaine et en sciences de l'éducation

Sources :

- https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/violences-conjugales-enregistrees-par-services-de-securite-en-2023

- https://www.guadeloupe.gouv.fr/Outils/Listes/Salle-de-presse/Communiques-de-presse-gouvernement/Les-victimes-de-violences-physiques-hors-cadre-familial-enregistrees-par-les-SS-en-2023

- https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/victimes-de-violences-physiques-hors-cadre-familial-enregistrees

- https://onpe.france-enfance-protegee.fr/wp-content/uploads/2025/02/ia73-v4-sans-filigrane-2.pdf

- https://www.interieur.gouv.fr/actualites/communiques-de-presse/insecurite-et-delinquance-en-2023-bilan-statistique-et-atlas

- https://mobile.interieur.gouv.fr/Interstats/L-enquete-Vecu-et-ressenti-en-matiere-de-securite-VRS

- https://books.openedition.org/ined/14824?lang=fr

- https://training.improdova.eu/fr/training-modules-for-the-social-sector-fr/module-8-stereotypes-and-unconscious-bias-fr/

- https://arretonslesviolences.gouv.fr/sites/default/files/2024-03/Lettre-Observatoire-national-des-violences-faites-aux-femmes-Miprof-Mars-2024.pdf

- https://www.bnsp.insee.fr/ark:/12148/bc6p08tqbt3.pdf