10/10/2025

Un KO est-il dangereux ?

Oui, sans aucune hésitation. L’exposition répétée de coups à la tête dans les sports de combat, et particulièrement en boxe, représente un risque majeur pour la santé neurologique des

athlètes.

Cette problématique, étudiée depuis les années 1920, révèle des conséquences dramatiques sur le cerveau des combattants, allant des commotions aiguës aux maladies neurodégénératives

chroniques.

Nous sommes friands et habitués à ce genre de scène. Si les instances sportives le permette, au fond, un KO est-il dangereux ?

Cette question revêt une importance capitale pour toute personne novice en self-défense ou pratiquant un sport de contact.

Comprendre les risques, savoir comment réagir après un KO, et évaluer la gravité d’un tel événement devrait permet d’adopter une démarche réfléchie et protectrice pour sa santé à court et à

long terme.

Mécanismes neurologiques des knockouts répétés

Physiopathologie du KO : quelles sont les conséquences immédiates ?

Lors d'un KO (knockout), un coup direct et puissant provoque une accélération/décélération rotationnelle du cerveau. Cela crée une force de torsion transmise au cerveau, perturbant le cervelet et

le tronc cérébral.

Conséquences :

- Perte d'équilibre

- Incapacité à se défendre

- Désorientation temporaire

Même un KO isolé expose à un risque neurologique immédiat, aggravé par la répétition des impacts.

Les knockouts représentent les causes les plus communes de blessures neurologiques aiguës en boxe et sont responsables d'environ 10 décès par an dans ce sport.

Dommages immédiats et cascade neurochimique - Les risques cellulaires

Le traumatisme entraîne une cascade d'événements cellulaires destructeurs :

- Dysfonction mitochondriale

- Stress oxydatif

- Inflammation neuro-infllammatoire

- Et excitotoxicité par libération excessive de glutamate provoquant la mort neuronale.

Est-ce grave de se prendre un KO ? Absolument, car tout KO cause une lésion sur la structure cérébrale dont la récupération dépend de la gravité et surtout de la répétition.

Les risques spécifiques des mouvements rotationnels

Les forces d'accélération et de décélération rotationnelles sont les plus impliquées dans les commotions cérébrales.

Les impacts latéraux produisent des ondes de cisaillement dans les structures cérébrales, responsables des risques de lésions les plus sévères.

Statistiques épidémiologiques des blessures

Prédominance alarmante des atteintes neurologiques - Quelles sont les conséquences ?

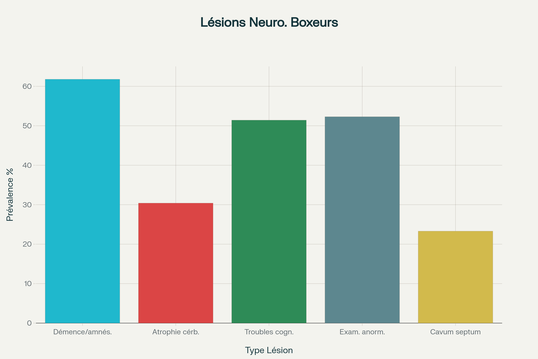

Les données scientifiques révèlent des chiffres préoccupants chez les pratiquants. Selon une méta-analyse exhaustive, la prévalence des atteintes neurologiques est :

- Démence ou amnésie : 61,79 % des boxeurs (46 sur 71 cas étudiés)

- Atrophie cérébrale : 30,41 % des boxeurs (125 sur 411 amateurs et professionnels)

- Troubles cognitifs : 51,43 % des boxeurs (36 sur 70 manifestent diverses formes)

- Résultats anormaux aux examens : 52,29 % (57 sur 109 ont des résultats anormaux aux scanners CT ou EEG)

- Cavum septum pellucidum (persistance chez l'adulte de l'espace liquidien qui existe souvent durant la vie foetale) : 23,30 % des boxeurs (147 sur 631 amateurs et professionnels)

Distribution épidémiologique des blessures - Est-ce grave de se prendre un KO ?

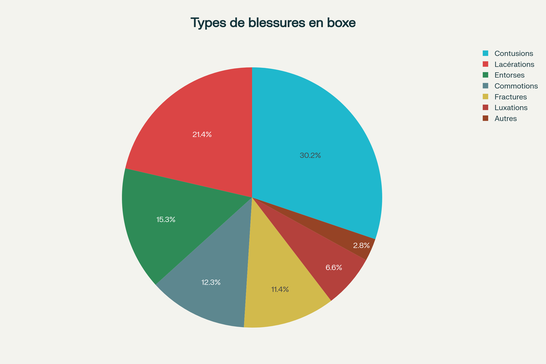

Les données du 21e siècle montrent une distribution spécifique des types de blessures en boxe. Les risques se répartissent comme suit :

- Contusions des tissus mous : 30,2 % (type le plus fréquent)

- Lacérations cutanées : 21,4 %

- Entorses et lésions musculo-ligamentaires : 15,3 %

- Commotions cérébrales : 12,3 %

- Fractures : 11,4 %

- Luxations et lésions nerveuses : 6,6 %

Conséquences à long terme sur la santé publique - Les risques sociétaux

Environ 20 % des boxeurs professionnels développent une lésion cérébrale traumatique chronique durant leur carrière, et jusqu'à 40 % des boxeurs professionnels

retraités présentent des symptômes de lésions cérébrales chroniques.

Entre 96 000 et 136 000 blessures liées à la boxe nécessitent des soins d'urgence annuellement aux États-Unis, soulignant les risques majeurs de santé publique.

Facteurs de risque et vulnérabilité

Exposition cumulative : les risques amplifiés par la répétition

L'Encéphalopathie Traumatique Chronique (ETC) corrèle directement avec la durée d'engagement dans le sport et le nombre de traumatismes.

Dans une étude de 51 cas vérifiés d'ETC, 85 % des athlètes étaient des boxeurs avec des carrières moyennes de 14,4 ans.

Quelles sont les conséquences de cette exposition ? La sévérité augmente proportionnellement avec l'accumulation des KO répétés.

Génétique, âge, susceptibilité individuelle - Les risques cachés

Le facteur génétique joue un rôle critique : tous les boxeurs présentant une atteinte sévère, particulièrement chez ceux ayant plus de 12 combats professionnels.

Les premiers symptômes d'ETC apparaissent entre 25 et 76 ans (moyenne 42,8 ans), avec un tiers des boxeurs symptomatiques au moment de leur

retraite.

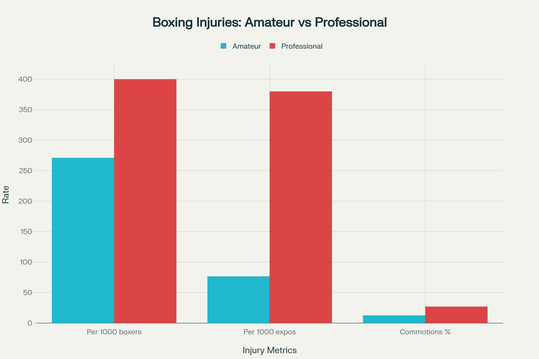

Boxe amateur versus professionnelle : différences de gravité quantifiées - Les risques comparés

Est-ce grave de se prendre un KO en amateur ? Moins qu'en professionnel, mais les risques existent.

Les données montrent des différences significatives :

- Taux d'incidence par 1000 boxeurs : 399,8 (professionnelle) vs 270,8 (amateur)

- Taux d'incidence par 1000 expositions : 379,8 (professionnelle) vs 76,6 (amateur)

- Taux de commotions : 21 à 33 % (professionnelle) vs 4 à 21% (amateur)

Impact sur les fonctions cognitives

Altérations neuropsychologiques étendues - Quelles sont les conséquences ?

Les boxeurs présentent des déficits cognitifs multiples et mesurables :

- Mémoire : détérioration de la mémoire immédiate et différée, troubles de l'encodage

- Attention et concentration : difficultés de focalisation accrue

- Fonctions exécutives : problèmes de planification et de flexibilité mentale

- Vitesse de traitement : ralentissement psychomoteur significatif

- Fonctions visuospatiales : difficultés de coordination visuo-motrice

Stades cliniques de l'ETC - Comment réagir après les premiers signes ?

L'ETC suit trois stades cliniques distincts et à n’importe quel stade, la consultation d’un spécialiste s’impose :

- Premier stade : troubles affectifs, instabilité sociale, comportement erratique, perte de mémoire initiale

- Deuxième stade : premiers symptômes parkinsoniens, aggravation des troubles comportementaux

- Troisième stade : dysfonctionnement cognitif progressant vers la démence, parkinsonisme complet

Surveillance et intervention précoce - Les risques de négligence

Comment réagir après un KO ? La moitié des boxeurs deviennent symptomatiques dans les quatre années suivant l'arrêt de la pratique.

Une surveillance neurologique systématique et des protocoles post-commotion stricts sont indispensables.

Mécanismes de lésion cérébrale

Processus neurochimiques complexes - Comment un KO endommage le cerveau ?

Les traumatismes répétés déclenchent une cascade neurochimique destructrice :

- Dysfonction mitochondriale : altération de la production énergétique cellulaire

- Stress oxydatif : accumulation de radicaux libres endommageant les structures

- Inflammation : activation microgliale et libération de cytokines pro-inflammatoires

- Excitotoxicité : libération excessive de glutamate provoquant la mort neuronale

Modifications anatomiques visibles - Les risques structurels

Les études d'imagerie révèlent des corrélations anatomiques spécifiques :

- Réduction du volume thalamique : corrélée avec la diminution de vitesse de traitement

- Atrophie hippocampique : associée aux troubles de mémoire

- Altérations de la substance blanche : particulièrement dans le corps calleux

- Augmentation de la diffusivité : dans les régions cérébrales critiques

Prévention et équipements - Comment réagir après et réduire les risques ?

La prévention repose sur des équipements adaptés. Les protège-dents réduisent de 58 % les traumatismes faciaux chez les combattants qui les utilisent.

L'introduction de gants plus épais a contribué à réduire les knockouts tout en augmentant paradoxalement le ratio de coups tête-corps de 51 à 81 %.

Conclusion

Un KO est-il dangereux ? Les preuves scientifiques sont sans appel : oui, profondément.

Avec 61,79 % de risque de démence, 30,41 % d'atrophie cérébrale, et 52,29 % de résultats neurologiques anormaux chez les boxeurs, la gravité des

conséquences ne peut être niée.

Savoir comment réagir après un KO, comprendre les risques génétiques et cumulatifs, et reconnaître les signes précoces d'ETC sont cruciaux pour tout pratiquant.

La différence significative entre amateur et professionnel en termes d'incidence souligne qu'il est grave « de se prendre un KO » même en pratique récréative.

Chaque KO représente un risque neurologique documenté qui nécessite une évaluation médicale immédiate et un suivi à long terme pour préserver la santé cognitive des pratiquants actuels et futurs.

Comment réagir face à une personne agressive dans la rue Les techniques de désescalade de la violence apportent la solution concrète, sûre et proportionnée, soutenue par une base scientifique en pleine maturation...

Sources :

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10597432/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2945234/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5367053/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10071201/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5676846/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4518758/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7965766/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4062456/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10239269/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8240832/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2995699/