08/09/2025

Quel est le temps de réaction face aux agressions : analyse des capacités réactionnelles humaines

Le temps de réaction constitue l’élément déterminant dans les situations d'agression ou de menace, représentant l'intervalle critique entre la détection d'un danger et l'initiation d'une

réponse défensive.

Les recherches scientifiques révèlent que ces capacités réactionnelles varient considérablement selon l'âge et le sexe, impliquant des mécanismes neurobiologiques divers qui influencent

directement les performances en situation de stress.

Le pic de performance atteint vers 20-25 ans laisse place à un déclin progressif, plus marqué après 45 ans, tandis que les femmes maintiennent généralement un

avantage dans les tâches de temps de réaction simple.

Face aux menaces, ces capacités réactionnelles se trouvent diversifiées par des systèmes de détection précoce et des réponses défensives automatiques, créant une architecture neuromotrice

sophistiquée de protection.

Évolution du temps de réaction avec l'âge

Maturation durant l'enfance et l'adolescence

Les capacités réactionnelles suivent une trajectoire de développement prévisible durant les premières décennies de vie.

L'analyse des données démontre que les temps de réaction diminuent progressivement grâce à la maturation du système nerveux central, notamment la myélinisation des fibres nerveuses et le

développement des connexions synaptiques.

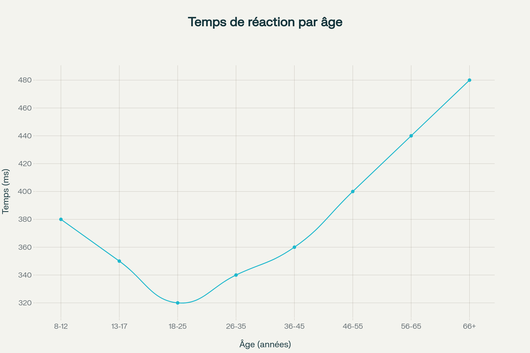

Les enfants de 8 à 12 ans présentent des temps de réaction moyens de 380 millisecondes, qui s'améliorent significativement jusqu’à 350 ms chez

les adolescents de 13 à 17 ans.

Cette amélioration progressive s'explique par l'optimisation des circuits neuromoteurs et le renforcement des voies de transmission.

La maturation corticale permet une intégration plus efficace des informations sensorielles et une coordination motrice accrue, préparant le terrain pour les performances optimales de l'âge

adulte.

Pic de performance à l'âge adulte

Le pic de performance se situe généralement entre 18 et 25 ans, avec des temps de réaction optimaux autour de 320 millisecondes.

Cette période correspond à la maturité complète des structures neurales impliquées dans le traitement de l'information et la coordination motrice.

Les recherches confirment que cette période de performance optimale demeure relativement étroite, avec un déclin débutant dès 24 ans dans certaines tâches compliqués.

Durant cette période, l'efficacité du système nerveux atteint son maximum, permettant une transmission rapide des signaux électriques et une coordination optimale entre les aires

cérébrales.

Cette capacité maximale s'avère cruciale dans les situations d'urgence nécessitant des réponses défensives immédiates.

Déclin lié au vieillissement

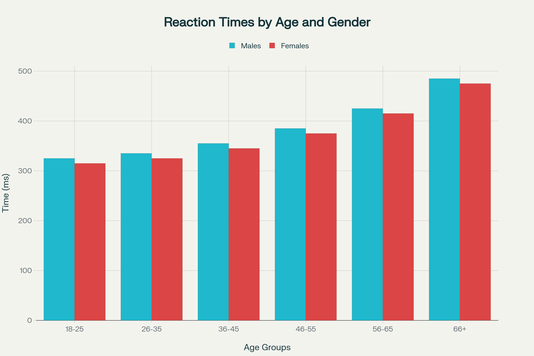

Le vieillissement entraîne une dégradation progressive des temps de réaction, avec une augmentation sensible après 45 ans.

Les personnes âgées de 66 ans et plus présentent des temps de réaction moyens dépassant 480 millisecondes, soit une augmentation de plus de 50 %

par rapport aux jeunes adultes.

Cette détérioration s'explique par plusieurs facteurs neurobiologiques :

- La réduction de la vitesse de conduction nerveuse

- La diminution de la densité synaptique

- Et l'altération des processus de traitement de l'information

Les études révèlent que la variations dans la performance des temps de réaction augmente également avec l'âge.

Cette instabilité reflète une diminution de l'efficacité du contrôle attentionnel et une plus grande susceptibilité aux interférences cognitives, compromettant les réflexes de défense essentiels

face à la violence.

Différences entre hommes et femmes

Avantage féminin dans les tâches simples

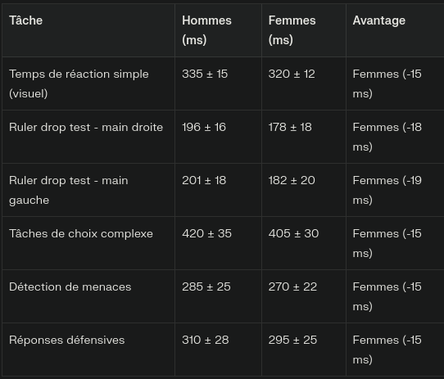

Les études scientifiques démontrent de façon solide un avantage des femmes dans les temps de réaction simples, particulièrement prononcé dans les tâches visuelles.

Cette supériorité féminine se maintient tout au long de la vie adulte, avec des écarts moyens de 10 à 15 millisecondes en faveur des femmes.

Les recherches utilisant la méthode du « test de chute d’une règle » confirment que les femmes réagissent plus rapidement que les hommes, tant avec la main droite qu'avec la main gauche.

Spécificités selon la complexité des tâches

Les différences de sexe varient selon la complexité de la tâche cognitive.

Dans les tâches de multitâche, les femmes et les hommes présentent des activations cérébrales distinctes :

- Les femmes montrent une activation accrue inférieur lors des tâches verbales doubles

- Tandis que les hommes démontrent une activation renforcée des aires visuelles adjacentes lors des tâches spatiales

Ces différences suggèrent des stratégies neurales distinctes plutôt qu'une supériorité globale d'un sexe sur l'autre.

Facteurs hormonaux et adaptation contextuelle

Les études sur l'inhibition comportementale démontrent que les femmes sont plus sensibles aux évènements des expériences précédentes, adaptant davantage leur temps de réaction en fonction des

performances antérieures.

Cette sensibilité accrue au contexte temporel pourrait refléter des différences dans les processus :

- De contrôle cognitif

- Et d'ajustement comportemental

Les différences hormonales entre hommes et femmes influencent significativement les temps de réaction, particulièrement en situation de stress.

Réponse face aux menaces et agressions

Détection précoce des menaces

La perception des menaces active des circuits neuronaux spécialisés impliquant :

- L'amygdale

- Le cortex préfrontal

- Et les aires sensorielles

Les travaux démontrent que les stimuli menaçants sont détectés en moins de 100 millisecondes, bien avant la conscience précise de la menace.

Cette détection précoce s'accompagne d'une activation automatique des systèmes de préparation à l'action, modifiant les temps de réaction suivants et optimisant les réflexes de défense.

L'architecture neuronale de la détection des menaces permet une évaluation rapide du danger potentiel, activant simultanément les voies de traitement émotionnel et moteur.

Cette double activation prépare l'organisme à une réponse défensive immédiate, réduisant considérablement les délais de réaction face à la violence.

Modulation par l'anxiété et les traits personnels

Les individus présentant des troubles anxieux montrent des schémas de temps de réaction différents face aux menaces.

L'anxiété sociale s'accompagne d'une perception accrue des menaces, avec des temps de réaction prolongés pour les visages en colère et une tendance à exagérer les menaces dans les stimuli

neutres.

Ces biais perceptuels résultent d'une hyper-activation de l'amygdale et d'un déficit du contrôle attentionnel.

Réponses défensives et stratégies d'évitement

Face à une menace imminente, le cerveau active des programmes moteurs défensifs qui peuvent :

- Soit faciliter

- Soit entraver les temps de réaction volontaires

Les menaces dirigées vers l'observateur produisent généralement une diminution des temps de réaction, reflétant une activation du système de défense.

À l'inverse, les menaces éloignées peuvent augmenter les temps de réaction par détournement des ressources attentionnelles.

Les études en réalité virtuelle confirment que l'exposition à des stimuli effrayants altère massivement les performances cognitives et motrices, illustrant la compétition entre les processus de

traitement des menaces et l'exécution motrice.

Mécanismes neuromoteurs et neurobiologiques

Architecture neurale du temps de réaction

Les temps de réaction impliquent une cascade de processus neurobiologiques, depuis la détection sensorielle jusqu'à l'exécution motrice.

Le traitement initial de l'information visuelle s'effectue dans le cortex occipital en moins de 100 millisecondes, suivi par l'intégration dans les aires associatives et la planification motrice

dans le cortex frontal.

Les études d'électroencéphalographie démontrent que les experts sportifs présentent des latences beaucoup plus courtes, reflétant une efficacité accrue du traitement attentionnel précoce.

Rôle du cortex préfrontal

Le cortex préfrontal joue un rôle central dans la modulation des temps de réaction, particulièrement lors de tâches complexes nécessitant un contrôle cognitif.

Le vieillissement affecte préférentiellement cette région, expliquant l'augmentation disproportionnée des temps de réaction dans les tâches de choix complexe chez les personnes âgées.

Impact des hormones de stress

La réponse au stress module significativement les temps de réaction par l'intermédiaire du système nerveux sympathique.

Le cortisol, dont la sécrétion augmente avec l'âge, affecte négativement les capacités cognitives et motrices.

L’adrénaline et la noradrénaline exercent deux effets :

- A faibles doses, elles améliorent la vigilance et accélèrent les temps de réaction

- Mais à doses élevées, elles peuvent perturber le traitement de l'information et ralentir les réponses

Applications pratiques et implications cliniques

Évaluation des capacités fonctionnelles

Les temps de réaction constituent des marqueurs sensibles du fonctionnement neuromoteur, particulièrement utiles pour évaluer les déficits liés au vieillissement.

La variation dans la performance des temps de réaction peut servir d'indicateur précoce de dysfonctionnements cognitifs, précédant souvent les déficits observables dans les tests

neuropsychologiques classiques.

Cette évaluation s'avère cruciale pour anticiper les vulnérabilités face à la violence et adapter les stratégies de défense.

Entraînement et amélioration des performances

Les recherches démontrent que les temps de réaction peuvent être améliorés par un entraînement spécifique, même chez les personnes âgées.

Les programmes « d'exergames » utilisant des stimuli visuels périphériques montrent des effets bénéfiques significatifs sur les temps de réaction moteurs, cognitifs et de reconnaissance.

Ces améliorations s'accompagnent de modifications dans les aires motrices et attentionnelles, renforçant les réflexes de défense.

Considérations pour la sécurité et l'autodéfense

Les différences liées à l'âge dans les temps de réaction ont des implications importantes pour la sécurité personnelle.

Les individus plus âgés nécessitent des délais plus importants pour traiter les informations complexes et répondre aux situations d'urgence, particulièrement dans des conditions de forte charge

intellectuel.

Ces données soulignent l'importance d'adapter les techniques d'autodéfense et les stratégies de prévention aux capacités réactionnelles spécifiques de chaque population.

L'entraînement ciblé doit compenser partiellement les déficits liés à l'âge, mais la compréhension des limites physiologiques demeure essentielle pour développer des approches réalistes de

self-défense face à la violence.

Conclusion

L'analyse scientifique des temps de réaction face aux agressions révèle des schémas particuliers de variation selon l'âge et le sexe, reflétant l'évolution des capacités neuromotrices tout au

long de la vie.

Le pic de performance atteint vers 20-25 ans laisse place à un déclin progressif, plus marqué après 45 ans, tandis que les femmes maintiennent généralement un avantage dans les comportements de

temps de réaction simple.

Les mécanismes sous-jacents impliquent des modifications de la transmission nerveuse, de l'efficacité corticale et de la régulation hormonale.

Face aux menaces, ces capacités réactionnelles se trouvent pondérées par des systèmes de détection précoce et des réponses défensives automatiques, avec une vulnérabilité accrue chez les

personnes âgées.

Ces connaissances offrent des perspectives importantes pour l'évaluation, l'entraînement des capacités réactionnelles et l'adaptation des environnements des différentes populations, contribuant à

optimiser les réflexes de défense face à la violence dans diverses situations d'agression.

Self-défense techniques 85% d'efficacité en formation vidéo, chute à 40% en situation réelle. Analyses scientifiques sur les techniques de self-défense et solutions optimisées.

Signaux d'alarme d'un agresseur : reconnaître les micro-expressions et le langage corporel dangereux La détection des micro-expressions faciales constituent des indicateurs permettant d'identifier les intentions agressives avant que cela ne...

Sources :

- https://www.nature.com/articles/s41598-024-61859-w

- https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13825580590969235

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2586814/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9475670/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5608941/

- https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0094215

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2174372/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC1894899/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7068851/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3469552/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9423772/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9423772/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4000536/

- https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/08952841.2021.1915686

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5514985/

- https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3812359/